スパイス香るきんかんのはちみつ煮(シナモン煮)の作り方/金柑レシピ/ばあちゃんの料理教室/Spiced Candied Kumquat [Recipes]

お休みの日に台所からハチミツとスパイスの香りが漂って幸せな気分になり、それでいて体をじんわり整えてくれる一皿です。

ばあちゃんはよく言います。

「ねぇねぇ聞いて、体は急には変わらんのよ。毎日の台所がつくるとよ。」

この記事では、ばあちゃん直伝の「きんかんのはちみつ煮(シナモン煮)」の作り方を写真付きで丁寧に解説します。

家庭でも再現しやすいよう「料理のコツ」や「失敗しないポイント」まで取り上げます。

※このレシピはテレビ番組/家庭の知恵から生まれた実践的な料理法です。

今回のばあちゃんの料理教室は「スパイス香るきんかんのはちみつ煮(シナモン煮)」の作り方です。

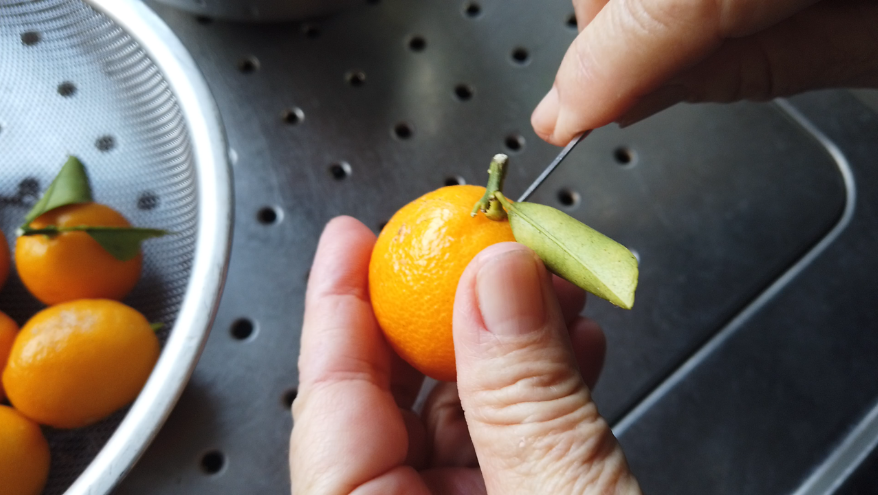

今回は先に種を出してからきんかんのはちみつ煮(シナモン煮)を作りたいと思います。

このレシピは、「ばあちゃんの料理はなぜ体にやさしいのか?」という考え方に基づいた家庭料理のひとつです。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

【概要欄の目次】

◎スパイス香るきんかんのはちみつ煮(シナモン煮)の作り方◎

| 材料 | 分量 |

|——|——|

| 金柑 | 300g |

| 水 | 250ml |

| はちみつ | 180g |

| シナモンスティック | 1本 |

カナダ産結晶蜂蜜550g【ギフトにオススメ!】|クローバーや菜の花から集めた蜂蜜のクリーミーな結晶の食感を召し上がれ♪

【作り方】

1.洗ってヘタを取った金柑の両端を1/4カットし、真ん中をさらに半分に切ります。

2.金柑の真ん中を押し出すようにして種を出します。

3.鍋に金柑を入れ、水を加えて中火にかけ、沸騰したら弱火で10分ほど茹で、アクを取り除きます。

4.ハチミツとシナモンスティックを加えて落し蓋をして10分ほど煮ます。

![スパイス香るきんかんのはちみつ煮(シナモン煮)の作り方/金柑レシピ/ばあちゃんの料理教室/Spiced Candied Kumquat [Recipes]](https://hakuraidou.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/スパイス香る金柑のはちみつ煮(シナモン煮)サムネイル.png)

■【おばあちゃんの知恵袋】作り方のポイント・コツ

コツ1)金柑を丸のまま使いたい場合は金柑に竹串などで穴を開けるor縦に切れ目を入れて、茹でこぼしした後、竹串や爪楊枝を使って、種を取り出しますが、お手軽な金柑の甘露煮は先に種を出しちゃいます。

コツ2)砂糖・はちみつの量は金柑の重さに対して60%から70%ほどが目安といわれていますが、金柑と砂糖・はちみつの量を同量にする方もいるのでこの辺りはお好みでお願いします。

コツ3)(4)の工程でクローブなどのスパイスを入れるとより豊かな風味になりますよ。

このような作り方は、特別な健康法ではなく、家庭で無理なく続けるための知恵として受け継がれてきました。

家庭料理は「完璧」より「続くこと」。

こうした考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

■おススメする方・栄養のポイント

ばあちゃん「ねえねえ聞いて、これってね。金柑に含まれるポリフェノールは体に良かとよ。」

金柑の栄養のポイントは「ヘスペリジン」です。

キンカンの果肉にはビタミンC、皮には「ヘスペリジン(ビタミンP)」という抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれています。

ヘスペリジンには、血管を強化したり、抗酸化作用、抗アレルギー作用、血圧降下作用、血清脂質改善作用があることから、機能性食品として注目を集めています。

■【家庭料理の視点から】なぜはちみつが咳に効くの?

理化学研究所・東京理科大学の研究によれば、はちみつに含まれる「メルピロール」と「フラジン」に咳止め効果があることがわかりました。

この考え方についてはこちら → なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

■栄養の定義

■ヘスペリジンとは?

キンカンの果肉にはビタミンC、皮には「ヘスペリジン(ビタミンP)」という抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれています

ヘスペリジンには、血管を強化したり、抗酸化作用、抗アレルギー作用、血圧降下作用、血清脂質改善作用があることから、機能性食品として注目を集めています。

※健康効果は食生活全体のバランスが重要です。

金柑のはちみつ煮(スパイス煮)作りで使ったはちみつは、カナダ産結晶蜂蜜550g【ギフトにオススメ!】|クローバーや菜の花から集めた蜂蜜のクリーミーな結晶の食感を召し上がれ♪

■この一皿は、10年後の体にどう効く?

この料理が支える未来:

●ヘスペリジン(柑橘類に含まれるポリフェノールの一種)を長期的に摂取し続けた場合、10年後の身体には主に血管の健康維持、冷えの改善、脂質代謝の是正といったポジティブな変化が期待できます。

具体的には、血管年齢が若く保たれ、冷えやむくみにくい体質になる可能性を示唆する研究データが存在します。

▶ これは「治す料理」ではなく「整える料理」です。

10年後も動ける体は、特別な健康法ではなく、毎日の積み重ねから。

こうした考え方については、こちらの記事で詳しくまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

■Q&A

Q. 砂糖とはちみつの違いは?

1)砂糖とはちみつの基本的な違い

・砂糖は「スクロース(ショ糖)」

・はちみつは「フルクトース(果糖)」と「グルコース(ブドウ糖)」

2)砂糖よりもはちみつの方が甘みを感じるのはフルクトースの方が甘味が強いから

・糖度は砂糖が高いが、甘みは砂糖よりも蜂蜜の方が甘みを感じるため、8割ぐらいで置き換える。

3)はちみつは調理時と食べる時で甘味の感じ方がわかるので味の調整が難しい

・はちみつは、調理時は温かく、食べるときには冷えているような料理の甘味付けに使うと、味見をしたときと食べるときとで甘味の感じ方が変わってしまうので、味の調整が難しいという欠点

4)はちみつはフルクトース(果糖)が多いので、低い温度なら、はちみつの甘みのほうが強く感じる

・料理に使う場合、基本温かい状態で食べるのではちみつの甘さは砂糖ほど甘くないと考えたほうがいい。スクロースは温度が冷たくても温かくても甘味の強さは変わりませんが、フルクトースは冷やすとより甘くなり、温めると甘味が抑えられるという性質があります。

5)フルクトースやグルコースの甘味はすっきりとキレが良い

・スクロースの甘味は口の中に長く残りますが、フルクトースやグルコースの甘味はすっきりとキレが良い。

Q. アーユルヴェーダの教えではちみつを煮ると毒になるからやめたほうがいい

A. はちみつを加熱することについては2つの理由で避けたほうがいいと考えられているそうです。

1)はちみつを加熱(特に40〜60℃以上、強く加熱するとさらに顕著)すると、5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF) という物質が急速に増加します。

2)加熱によって、はちみつ本来の酵素・抗酸化物質・一部の乳酸菌などが壊れ、栄養価が低下する。

アーユルヴェーダでは「毒」と表現していますが、実際には「品質と栄養を保つために加熱は避けるべき」という解釈をした方がいいようですね。

この考え方を採用すれば、砂糖で煮て、最後の仕上げとして40度以下になってからはちみつを加えるといいのではないでしょうか?

今後も検討していきます。

■関連レシピ

人気の金柑レシピ3選/きんかんの食べ方/ばあちゃんの料理教室

鶏もも肉と金柑のはちみつ漬けの煮物の作り方【金柑レシピ】【ばあちゃんの料理教室】/How to make simmered chicken thighs with kumquat

農家直伝!金柑のはちみつ漬けの作り方/はちみつ金柑茶レシピ|How to Make Homemade Kumquat Honey

自家製金柑ジャムの作り方・レシピ/How to make Homemade Kumquat Jam [recipe]

■まとめ

ご覧いただきありがとうございます!料理で病気(認知症らしき症状)のリハビリを頑張っている「ばあちゃんの料理教室」です。

ばあちゃんの金柑のはちみつ煮(シナモン煮)は…

●スパイスを入れるとより豊かな風味に

●金柑のヘスペリジンには、血管を強化したり、抗酸化作用、抗アレルギー作用、血圧降下作用、血清脂質改善作用があり、はちみつは風邪予防や咳止め効果があるという理由で健康にも良い

ので、ぜひ作ってみてくださいね。

この一皿は、忙しい日の救いであり、未来の自分への投資でもあります。

ばあちゃんは言います。

「難しいことせんでええんよ。今日のごはんを大事にしてね。」

このレシピも、ばあちゃんの料理が体にやさしいと言われる理由のひとつだと感じています。

家庭料理の考え方については、こちらの記事でまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

※ばあちゃんの料理が続いてきた理由は、特別な栄養学ではなく、“無理なく続く味”だったからです。

金柑は喉にもやさしい食材なので、金柑シロップは、お湯や炭酸水で割って飲んで召し上がってくださいね。

※動画を見て作り方がわからないときはコメント欄に「(何分何秒) ○○がわかりにくい」というようにコメントしてくださいね。

→ ばあちゃんの料理教室SNS・ばあちゃんの料理教室ができたきっかけ はこちら

|

|

新品価格 |

![]()

→ ばあちゃんの料理教室レシピ本の初版印税を全額寄付する理由 はこちら

→ 【予約したお客様に聞いてみた!】レシピ本を予約した理由とは? はこちら

———————————————————————–

★ FOLLOW Hakuraidou ★

📺 Please SUBSCRIBE ▶︎ YouTube

Ⓗ 舶来堂|長崎逸品のお取り寄せ

Ⓢ Store ▶︎ ハクライドウストア

🌎 Website ▶︎ 40代・50代のための健康情報ならハクライドウ

Ⓑ Blog ▶︎ 40代・50代のための健康美容ブログ「HAKUR」|ダイエット・恋愛

🐤 Twitter ▶︎ Twitter

📖 Facebook ▶︎ Facebook

📷 Instagram ▶︎ Instagram

Ⓟ Pinterest ▶︎ Pinterest

Ⓣ TikTok ▶︎ TikTok

———————————————————————–

#きんかんのはちみつ煮 #きんかんのシナモン煮 #金柑レシピ #レシピ動画

#ばあちゃんの料理教室 #おばあちゃんの料理

#料理動画 #作ってみたくなるハクライドウグルメ

#レシピ #料理 #自家製

———————————————————————–

撮影機材(Equipment)

Camera:Osmo Pocket(DJI)

———————————————————————–

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ ばあちゃんの家庭料理|この街の原点

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の憲法を読む

![ばあちゃん直伝!スパイス香るきんかんのはちみつ煮(シナモン煮)の作り方(材料・手順・コツ付き)/金柑レシピ/ばあちゃんの料理教室/Spiced Candied Kumquat [Recipes]](https://hakuraidou.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/スパイス香る金柑のはちみつ煮(シナモン煮)サムネイル-672x372.png)