■がんとの向き合い方・がん検診の大切さを伝える西村元一さんと鈴木美穂さんの対談

by COM SALUD Agencia de comunicación(画像:Creative Commons)

がんとむきあうために~自分らしく生きる大切さ、がん検診の大切さ~

金沢市は、西村元一さん(金沢赤十字病院副医院長兼第一外科部長、NPO法人がんとむきあう会理事長)と乳がん治療を経験しミヤネ屋に出演されている鈴木美穂さん(日本テレビ報道局社会部記者・キャスター、NPO法人マギーズ東京共同代表)の対談をYouTubeで公開しています。

がんとどう向き合うのか、がん検診を受けることが早期発見・早期治療につながることなどについて紹介されています。

【参考リンク】

- 「がん検診受けて」と動画公開 がんで死亡の専門医(2017/8/18、NHK)

■マギーズセンター

先日大腸ポリープ手術を受けた患者さんにインタビュー|手術までの経緯・手術内容・術後の生活の注意事項・感じたことでインタビューをした時に感じたのは、自分が実際その立場になったとしたらどう感じるだろうということです。

見舞いに来た友人・知人に「大丈夫だよ」「治るよ」と心から心配してきてくれているにもかかわらず、「自分の気持ちなんてわかるもんか」と思ってしまって、心を閉ざしてしまうのではないかと想像しました。

だからこそ、がんに関わる人同士が気軽に相談できる場所を作るというのは有意義なものなのではないかと思います。

【関連記事】

■がん検診受診率を高くするためにどうすればいいのか?

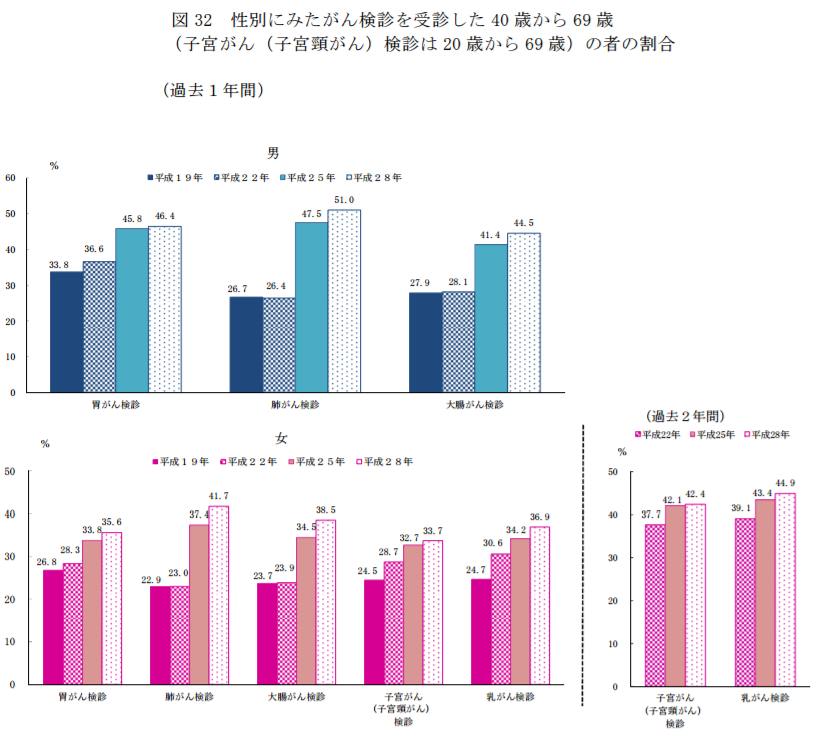

参考画像:平成28年国民生活基礎調査の概況|スクリーンショット

日本のがん検診受診率は上昇傾向にあるものの、欧米に比べて低い!?|平成28年国民生活基礎調査で紹介した平成28年国民生活基礎調査によれば、男性の胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診の受診率は上昇傾向にあるのがわかります。

また、女性の胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、子宮がん検診(子宮頸がん検診)、乳がん検診の受診率も上昇傾向にあるのがわかります。

ただ、欧米と比較すると、がん検診受診率が低いのが現状で、欧米のがん検診受診率は70%以上であるのに対して、日本は20%と受診率が低いそうです。

低い日本の検診受診率|がん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン

がん検診の国際比較を見ても、日本の乳がん検診、子宮頸がん検診は、OECD(経済協力開発機構)加盟国30カ国の中で最低レベルに位置しています。欧米の検診受診率が70%以上であるのに対し、日本は20%程度ととても受診率が低いのが現状です。例えば、米国では子宮頸がん検診の場合、85.9%の女性が検診を受診しているのに対して、日本では24.5%にとどまっています。

受診率は上昇傾向にあることから、がん検診に対する関心は高まりつつあるものの、欧米と比べると受診率は低いレベルにとどまっているのには理由があるのでしょうか?

乳がん検診を受けない理由とは?|「診療時間中に行くことが困難だから」「マンモグラフィは痛そうだから」「自分が乳がんになると考えたことがなかったから」で紹介したアストラゼネカによるがん検診に対する意識調査によれば、30代~50代の女性では全体の約9割が乳がん検診に肯定的な考えを持っているのがわかります。

受診しない理由は、第1位「診療時間中に行くことが困難だから」、第2位「マンモグラフィは痛そうだから」、第3位「自分が乳がんになると考えたことがなかったから」が挙げられています。

仕事や家事、育児に追われて自分の健康と向き合う時間がなかったり、そもそも自分の健康に対する漠然とした自信があることや、がん検診に対して「痛みがあるんじゃないのか」「がん検診に対する不安」などのハードルの高さががん検診を受診しない理由にあると考えられます。

そのため、がん検診の受診の大切さを訴えるよりも、企業や家庭でがん検診を受ける時間を作るように努力すること、日々体は変化するので定期的に自分の体と向き合う時間を設けること、経済的・身体的負担が伴わない新しいがんの検査方法を作っていくことが重要だと思います。

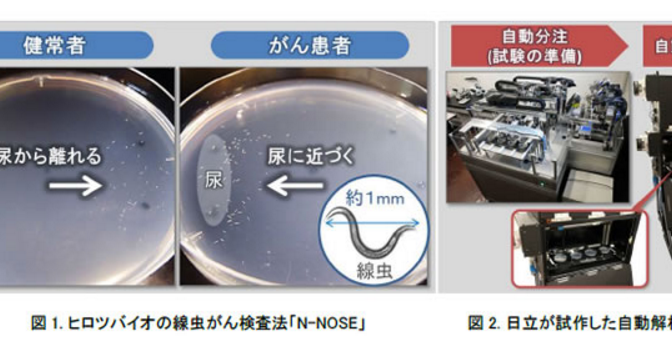

最近では、血液一滴でがんを早期発見する検査法が開発されたり、尿でがんを検査する方法が開発されるなど、身体的負担が軽いがんの検査方法が開発されてきています。

そうした検査方法が一般化するようになれば、大幅にがん検診受診率は向上していくのではないでしょうか?

【関連記事】

続きを読む がんとの向き合い方・がん検診の大切さを伝える西村元一さんと鈴木美穂さんの対談|がん検診受診率を高くするためにどうすればいいのか?