> 健康・美容チェック > 腎臓 > 腎臓の病気 > 1300万人の新国民病!隠れ腎臓病|ためしてガッテン(NHK)

2008年11月12日放送のためしてガッテン(NHK)「1300万人の新国民病!隠れ腎臓病恐怖の連鎖」がテーマでした。

【目次】

■隠れ腎臓病とは

by JD(画像:Creative Commons)

ためしてガッテン(11月12日放送)「1300万人の新国民病!隠れ腎臓病恐怖の連鎖」

●最近は、自覚症状はないけれども、腎臓機能が落ちている、「隠れ腎臓病」の人が増えているそうです。

●最近の研究によると、自覚症状が全くない段階の腎臓機能低下で、脳卒中・心筋梗塞のリスクが大幅に上昇する悪循環があることがわかってきたそうです。

そのメカニズムとは、「腎臓機能が低下→高血圧→動脈硬化→突然死」というものです。

■隠れ腎臓病と貧血

●現在、隠れ腎臓病が原因の貧血が急増しているそうで、この貧血のことを腎性貧血というそうです。

●貧血になると、腎臓からエリスロポエチンというホルモンが出て、骨髄で赤血球を作る指令を出すそうです。

●腎性貧血は、腎臓機能が悪化したことで、骨髄で赤血球を作るように指令を出すエリスロポエチンが作り出される量が減ったためにおこるそうです。

●腎臓は、酸素の取り込み能力が非常に低い臓器であるそうです。

●腎臓悪化→エリスロポエチンが出ない→貧血→腎臓悪化という悪循環を起きてしまっているそうです。

●鉄分を摂取しても貧血が治らない場合は、腎臓機能の悪化が原因の腎性貧血の可能性があるので、ぜひ一度医師と相談してみてください。

■隠れ腎臓病と骨

●腎臓の働きには、骨を作る上で重要な働きがある。

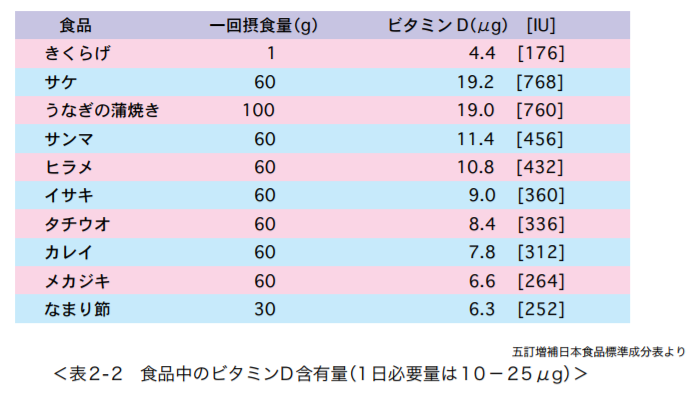

カルシウムを体内に吸収するのはビタミンDの役割なのですが、腎臓が活性型ビタミンDというホルモンに変える働きがある。

●隠れ腎臓病が原因で血管に骨ができる、「血管の石灰化」というものがあるそうです。

●血管の石灰化のメカニズム

カルシウムには、カルシウムは常に血液中に一定量が必要。

腎臓の働きが落ちることによって、カルシウムが足りなくなると、それを補おうとして、骨が溶け出てきます。

この溶け出たカルシウムが複雑な仕組みを経て、血管に沈着してしまうそうです。

●「腎臓悪化→活性型ビタミンDが出ない→骨がスカスカに→血管が石灰化する→腎臓悪化」という悪循環を引き起こす可能性があるそうです。

■隠れ腎臓病と突然死のメカニズムのまとめ

●隠れ腎臓病が原因になって、「腎臓機能が低下→高血圧→動脈硬化」の悪循環に、「貧血」と「骨がスカスカ」の悪循環が組み合わさって、その結果、「突然死」のリスクが増大してしまう恐れがあるそうです。

■隠れ腎臓病の早期発見・早期治療と予防

●隠れ腎臓病を早期発見・早期治療を行うには、尿たんぱく検査・血清クレアチニン検査です。

●尿タンパク検査

タンパクが尿に漏れてしまうのは、腎臓の機能が低下していることが原因と考えられます。

●血清クレアチニン検査

血清クレアチニンとは、体内の老廃物で、腎臓のろ過機能を示す指標です。

●腎臓機能低下のきっかけは、糖尿病・高血圧・メタボリックであるので、メタボリックシンドロームを防ぐ食事が、腎臓機能低下を防ぐ食事と言えます。

■感想

今回の放送は大変勉強になりました。

特に腎臓機能の低下が、まったく関係のないように思える貧血や骨がスカスカになることなどと関係していることがわかり、驚きました。

また、そのことがさらに高血圧→動脈硬化と組み合わさって、大きな悪循環を生んでいるということにも驚かされました。

腎臓の働きの重要さがたいへんわかる番組でした。

皆さんも定期的に検査を受けて、隠れ腎臓病を早期発見・早期治療しましょう!

また、食事で腎臓機能低下を予防しましょう!