> 健康・美容チェック > 更年期障害 > 女性の半数、特に50代は7割以上が更年期症状に悩んでいる!|更年期障害の対処法「なにもしない」が5割!

【目次】

■半数以上が更年期症状に悩んでいる!症状悪化は、「季節の変わり目」にあり!?

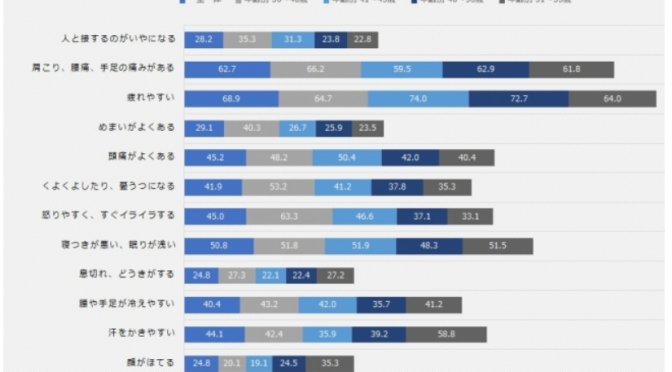

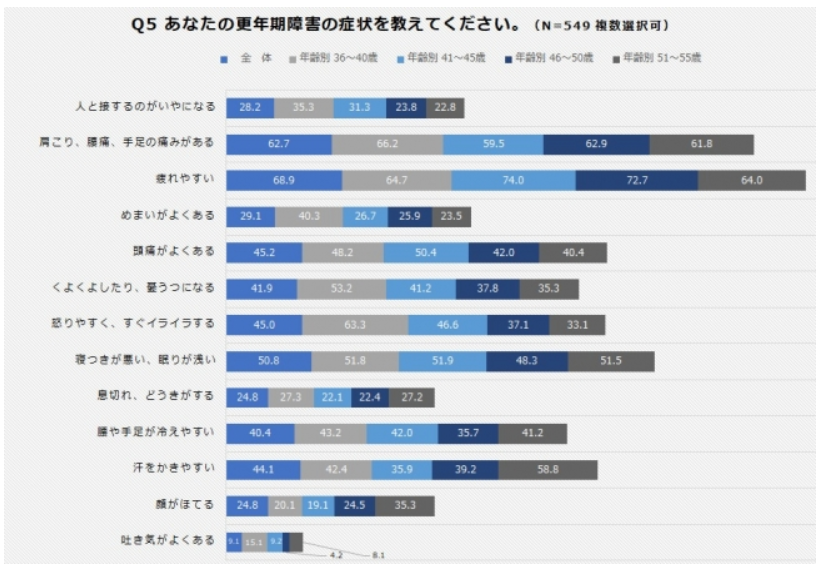

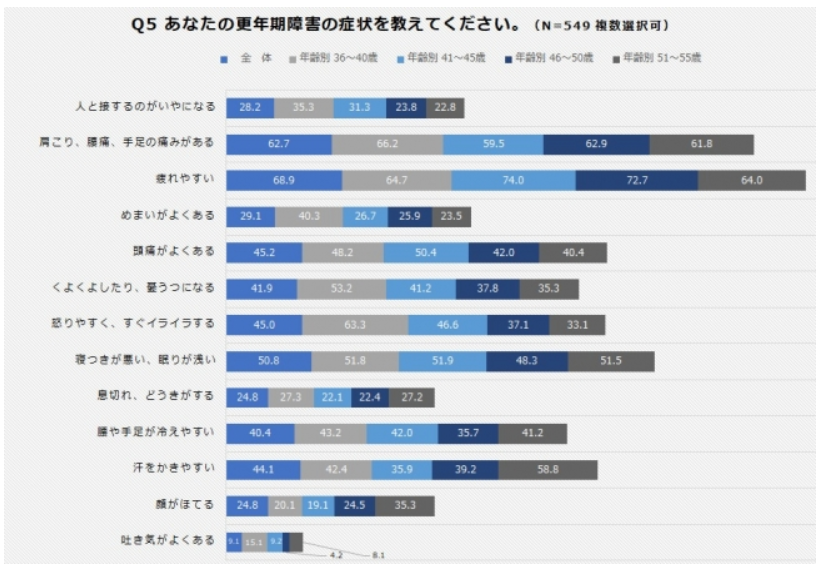

あなたの更年期障害の症状を教えてください

あなたの更年期障害の症状を教えてください

参考画像:“更年期の実態”調査発表 女性の半数以上が悩む更年期症状! 50代は7割以上が更年期症状を抱えている! 症状悪化は、季節の変わり目にあり!?(2017/12/12、日本ヘルスケアアドバイザーズプレスリリース)|スクリーンショット

“更年期の実態”調査発表 女性の半数以上が悩む更年期症状! 50代は7割以上が更年期症状を抱えている! 症状悪化は、季節の変わり目にあり!?

(2017/12/12、日本ヘルスケアアドバイザーズプレスリリース)

日本ヘルスケアアドバイザーズによる36~55歳の女性1358名を対象に行なったアンケート調査によれば、「更年期障害のような症状を持っているか?」という質問に対して、52.3%が「はい」と回答したことから、半数以上の女性が更年期症状を抱えており、特に50代女性については72.2%が更年期の症状を抱えているということがわかりました。

更年期の症状を抱える女性の中で日常生活に支障があると回答したのは77.3%であり、その中でも10人に1人が「非常にある」と答えています。

更年期障害の症状がひどくなると感じる時期を尋ねたところ、48%の方が「通年」、34.5%の方が「季節の変わり目」に症状がひどくなると答えました。

■50代は「汗をかきやすい」「顔がほてる(ホットフラッシュ)」が顕著に。

更年期症状について尋ねたところ、「疲れやすい(68.9%)」「肩こり、腰痛、手足の痛みがある(62.7%)」「寝つきが悪い、眠りが浅い(50.8%)」が上位3位を占めており、51~55歳は他年代と比べ、「汗をかきやすい」「顔がほてる(ホットフラッシュ)」と回答した方が多く、疲れ、肩こり、腰痛他とともに肉体的に悩んでいると考えられます。

36~40歳は他年代と比べ「怒りやすく、すぐイライラする」「くよくよしたり、憂うつになる」と精神的な症状を訴える傾向がうかがえます。

更年期特有の症状はほてり/発汗、肌、口、腟などの乾燥が主です。エストロゲンの低下が招く自律神経の乱れが脳の睡眠中枢にも影響を与えるため、寝つきが悪くなるのに加え、冷えや寝汗で眠れなくなることも特徴的です。それ以外の疲れや腰痛は更年期特有の症状ではありませんが、加齢とともに敏感になることで今まで感じなかった疲労感や痛みを感じる場合があります。

更年期障害の症状としては、ホットフラッシュや汗をかきやすい、エストロゲンの低下による自律神経の乱れで冷えや寝汗を招き眠れなくなるという特徴があります。

■更年期の悩み、「誰にも相談していない」・・・が5割!

更年期症状の相談相手についての質問では、実に半数が誰にも相談しておらず、更年期症状に苦しみながらも人に言えず我慢している人が多いことがうかがえます。

40~50代の頑張りすぎる女性は更年期症状などの体調不良の自覚率が高い!で紹介した「ホルモンケア推進プロジェクト」が40~50代の女性333名を対象に行なった「更年期世代女性の体調変化と心理状態」調査によれば、ここ5年で、身体や体調の変化を感じていると答えたのは77.6%で、がむしゃらだと言われた経験がある女性の方がそうでない女性に比べて、体調不良の自覚率が高いという結果が出たそうです。

日本の女性は更年期症状やPMSなどの女性特有の症状に対しての自覚率が低いによれば、日本とアメリカの20~50代の有職女性それぞれ300名ずつを対象にインターネットで調査したところ、アメリカの女性の方が日本の女性よりも更年期症状やPMS(月経前症候群)、月経痛、子宮内膜症といった自覚している女性特有の症状に対しての自覚率が高かったそうです。

※生理の一週間ほど前から起こるむくみや乳房の張り、吹き出物、便秘、イライラといった生理前の症状のことを「PMS(Premenstrual Syndrome:月経前症候群)」と呼びます。

女性特有の症状に対する関心の度合いの違いがさらにはっきりとします。

●アメリカの女性

- 婦人科受診の頻度 年に1回程度 65.7%

- 婦人科に行ったことがない 6.3%

●日本の女性

- 婦人科受診の頻度 年に1回程度 29.0%

- 婦人科に行ったことがない 33.0%

こうしたことを総合的に判断すると、日本の女性はアメリカの女性と比較すると、体調不良について自覚していつつも、更年期症状やPMSというような女性特有の症状に対する関心が低く、人に相談せずに我慢して、そうした症状に対する行動(婦人科を受診するなど)をしない傾向にあるのではないかと考えられます。

■更年期障害の対処法、「なにもしない」・・・が5割!

更年期障害の対処方法を尋ねたところ、「なにもしない」人が50%と判明し、日常生活に非常に支障があると回答した重度の更年期障害の症状を抱える方でも半数が「なにもしない」と回答しています。

対処法としては、「サプリメント(22.8%)」・「運動(19.8%)」・「漢方薬(17.3%)」と続き、「病院」と回答した方は1割に満たないことがわかりました。

日本の女性は更年期症状やPMSなどの女性特有の症状に対しての自覚率が低いによれば、女性ホルモンが減少する更年期にはホルモンバランスの乱れがきっかけとなり、骨粗鬆症や高血圧、高脂血症、糖尿病など様々な病気を起こしがちになります。

特に女性の場合、閉経によって女性ホルモンが減少するため、動脈硬化の進行が早まる場合があります。

そこで大事になってくるのが、「月経周期を記録」「基礎体温の測定」「出来事の記録」することなのだと思います。

基礎体温をつける習慣を持つことで、ホルモンバランスの変化も早期に気づくこともでき、更年期障害などの体調の変化にも早めに気づくことができます。

基礎体温を測り、グラフをつけると、例えば、「低温期が短くなった」「高温期が短くなった」などあなたの体の変化に早めに気づくことにつながると思います。

■まとめ

今回の調査結果をまとめると、女性の半数が更年期症状で悩んでいるのですが、相談や具体的な行動・対処は行なっていないという実態が見えてきます。

日本人はアメリカ人に比べると、女性特有の症状に対する関心が低く、また、我慢している傾向にあるようです。

更年期に差し掛かる女性に限らず、若いうちから「月経周期を記録」「基礎体温の測定」「出来事の記録」をすることで、ホルモンバランスの変化・体調の変化に気づくことにつながるはずです。

最近では、生理日の記録や排卵日の予測、基礎体温管理ができる、女性向け体調管理スマホアプリ「楽天キレイドナビ」を開始|楽天生命で紹介したような、生理日の記録や排卵日の予測、基礎体温管理などができるアプリもあるので、活用してみてはどうでしょうか。

【関連記事】

【更年期障害 関連記事】

続きを読む 女性の半数、特に50代は7割以上が更年期症状に悩んでいる!|更年期障害の対処法「なにもしない」が5割! →