by Christian Guthier(画像:Creative Commons)

肝臓、膵臓、乳がんの変異公開=ゲノム解析で新治療法期待-国際チーム

(2010/4/15、時事通信)

日本など10カ国の研究機関で構成する「国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)」は15日未明、肝臓がん、膵臓(すいぞう)がんと乳がんについて、原因となる可能性がある全遺伝情報(ゲノム)の変異データをホームページで公開した。

肝臓は日本、膵臓はオーストラリアとカナダ、乳がんは英国が担当した。

新たな予防・診断法や治療法の開発に役立つと期待される。

日本など10カ国の研究機関で構成する「国際がんゲノムコンソーシアム(ICGC)」は、肝臓がんやすい臓がん、乳がんの原因となる可能性があるゲノム(全遺伝情報)を解読し、遺伝子の異常を見つけたそうです。

⇒ 肝臓ガンの症状 についてはコチラ。

⇒ すい臓がんの症状 についてはコチラ。

⇒ 乳がんの症状 についてはコチラ。

日本が担当したのは、肝臓(肝臓がん)。

(2010/4/15、47ニュース)

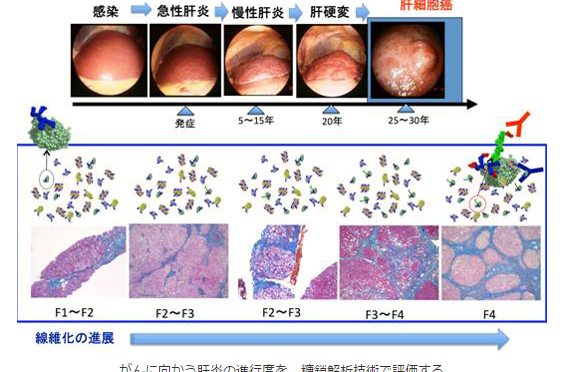

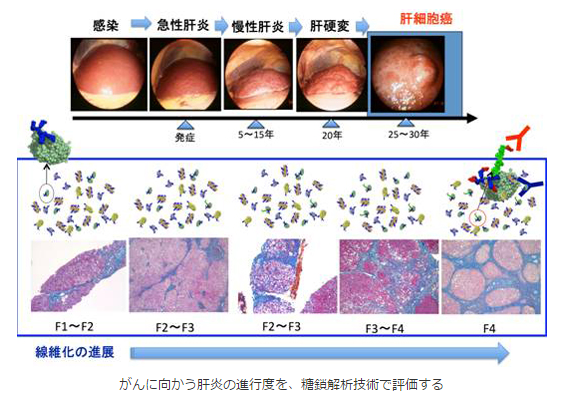

理化学研究所と国立がん研究センターなどの研究チームは14日、C型肝炎ウイルスの感染が原因で肝臓がんになった患者のゲノム(全遺伝情報)を解読し、健康な人では見られない約100カ所の遺伝子の異常を新たに見つけたと発表した。

新たな治療法開発に役立つといいですね。