> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓から分泌されるホルモン「ヘパトカイン」であるセレノプロテインPが運動の効果を無効にする|運動効果に個人差がある原因の一つを解明|金沢大学

肝臓で作られるホルモン「セレノプロテインP」が血糖値を上げ、インスリンによる糖尿病治療を邪魔していることを発見されていましたが、今回の研究では、セレノプロテインPが、運動の効果を無効にすることがわかりました。

【目次】

■肝臓から分泌されるホルモン「ヘパトカイン」であるセレノプロテインPが運動の効果を無効にする

参考画像:肝臓ホルモン「ヘパトカイン」が運動の効果を無効に 運動の効果に個人差がある原因の一つを解明!(2017/2/28、金沢大学・同志社大学・筑波大学・科学技術振興機構(JST))|スクリーンショット

肝臓ホルモン「ヘパトカイン」が運動の効果を無効に 運動の効果に個人差がある原因の一つを解明!

(2017/2/28、金沢大学・同志社大学・筑波大学・科学技術振興機構(JST))

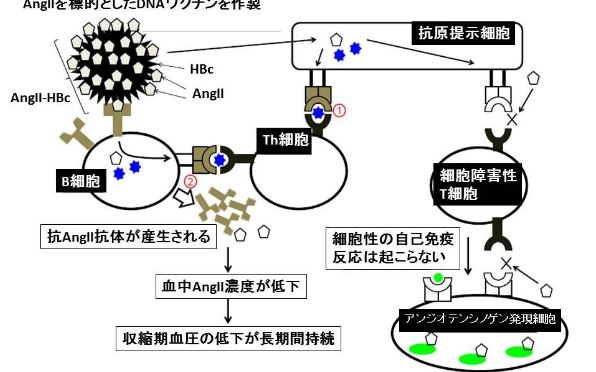

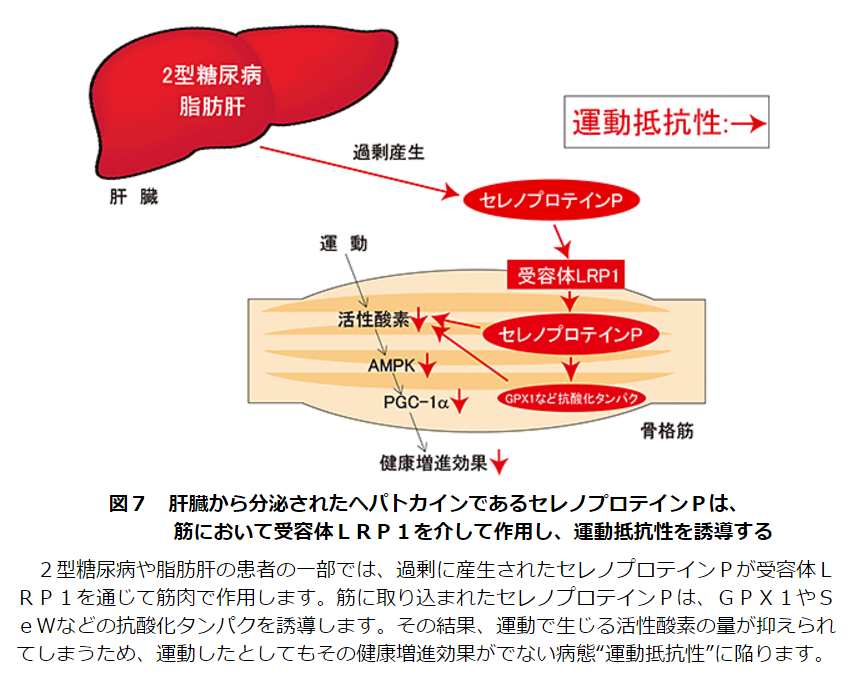

研究グループは、2型糖尿病、脂肪肝の患者、高齢者で多く発現している「ヘパトカイン」であるセレノプロテインP注3)に着目して研究を行いました。

マウスや細胞の実験によって、過剰なセレノプロテインPは、受容体であるLRP1注4)を介して筋肉に作用することで、運動したにもかかわらず、その効果を無効にする「運動抵抗性」という病態を起こすことを見い出しました。

また、セレノプロテインPを生まれつき持たないマウスでは、同じ強さ・同じ時間の運動療法を行っても、通常のマウスと比べて運動のさまざまな効果が倍増することが分かりました。

さらに、健常者を対象にした臨床研究では、血液中のセレノプロテインPの濃度が高かった人は、低かった人に比べて、8週間の有酸素運動トレーニングをしても運動の効果が向上しにくいことが分かりました。

金沢大学の金子周一教授、篁俊成教授、御簾博文准教授らの研究グループによれば、肝臓から分泌されるホルモン「ヘパトカイン」であるセレノプロテインPが、受容体であるLRP1(Low densiity lipoprotein receptor-related protein 1)を介して骨格筋に作用することで、運動を行なってもその効果を無効にしてしまう「運動抵抗性」という病態を起こしていることを発見したそうです。

■研究の背景

運動不足が肥満や糖尿病、高血圧、脂肪肝などの様々な生活習慣病につながっており、これらの生活習慣病の予防や治療には運動することを薦められていますが、運動してもあまり効果が得られない人がいることがわかっていたそうです。

■金沢大学における「ヘパトカイン」であるセレノプロテインPに関する研究

●血糖値上げる肝臓ホルモン「ヘパトカイン・セレノプロテイン P」発見=糖尿病の新たな治療法に期待|金沢大(2010/11/6)

金沢大の金子周一教授らの研究チームは、

肝臓で作られるホルモン「セレノプロテインP」が血糖値を上げ、インスリンによる糖尿病治療を邪魔していることを発見しました。

糖尿病患者を調査したところ、抗酸化物質セレンを運ぶ役割を持つ「セレノプロテインP」と呼ばれるホルモンの血中濃度が高いことに着目し、マウス実験でセレノプロテインPを打ったマウスは血糖値が上がりインスリンが効きにくくなることや肝臓でのセレノプロテインP生成を抑える薬を打ったマウスは血糖値が下がることも分かったそうです。

●肝臓に蓄積した脂肪が多いほど、他の臓器におけるインスリン抵抗性が強い!?|金沢大学(2014/3/28)

金大医薬保健研究域の篁俊成教授と金子周一教授らの研究グループは、肝臓に付いた脂肪が、血糖値を下げるインスリンの働きを、筋肉など肝臓以外の部位でも妨げることを確認しています。

この研究のポイントは、肝臓に蓄積した脂肪が多いほど、肝臓と離れた場所に存在する骨格筋でインスリン抵抗性が強いということです。

※インスリン抵抗性とは、肝臓や筋肉、脂肪などでのインスリンの働きが低下する状態で、インスリン抵抗性が強いと、糖尿病・脂肪肝・メタボリックシンドローム・高血圧・脂質異常症(高脂血症)・動脈硬化を招く原因となります。

骨格筋についた脂肪は他の臓器におけるインスリン抵抗性とは関連しておらず、肝臓に蓄積した脂肪が多いほど他の臓器におけるインスリン抵抗性が強いことから、肝臓と全身をつなぐ何らかのネットワークが存在すると考えられるそうです。

1.肝臓の脂肪量は、肝臓だけでなく、骨格筋のインスリン抵抗性と強く関連する

肝臓に蓄積する脂肪量が多いほど、肝臓および肝臓と離れて存在する骨格筋のインスリン抵抗性が強いそうです。

2.骨格筋についた脂肪は、肝臓などのほかの臓器のインスリン抵抗性と関連しない

3.体脂肪量は、脂肪組織のインスリン抵抗性と関連しない

以上のことから、脂肪肝の悪化は、肝臓だけでなく、全身のインスリン抵抗性の悪化において中心的な役割を果たしており、また肝臓と骨格筋を結ぶ何らかのネットワークの存在があることが考えられます。

研究グループによれば、肝臓から分泌される「ヘパトカイン」が骨格筋のインスリン抵抗性の原因になっている可能性があると考えて研究を進めているそうです。

■まとめ

by ThoroughlyReviewed(画像:Creative Commons)

セレノプロテインPの血中濃度は、2型糖尿病や脂肪肝の患者、高齢者で上昇していることが報告されています。このような方たちは、セレノプロテインPが過剰にあるため、運動を行ったにもかかわらず、その効果が起こらないという病態が身体の中で生じている可能性があります。

今後、セレノプロテインPの肝臓での産生を抑える薬や、筋肉での受容体であるLRP1に拮抗する薬を探すことで、運動の効果を高める「運動効果増強薬」の開発につながることが期待されます。

今回の研究で、肝臓から分泌されるホルモン「ヘパトカイン」であるセレノプロテインPが骨格筋に作用することで、運動を行なってもその効果を無効にしてしまうことがわかりました。

これまでこのブログでは脂肪肝の予防・改善に運動をすすめていましたが、人によってはその効果が得にくい人がいることがあるとわかりました。

【関連記事】

- 運動によって非アルコール性脂肪肝の脂肪蓄積と肝硬度は改善する|筑波大

- 週250分の運動で脂肪肝改善 「やせなくても効果あり」|筑波大研究グループ

- 週150分の早歩きを続けるだけでも、肝臓の中性脂肪が減っており、脂肪肝・NAFLDの改善が期待できる

今後この研究が進むことで、血液中のセレノプロテインP濃度をあらかじめ測ることによって、事前に運動効果が得られやすい方と得られにくい方を予測したり、セレノプロテインPの産生を抑える薬や、筋肉での受容体であるLRP1に拮抗(互いに反対の作用を同時に行う)する薬を探すことで、運動の効果を高める「運動効果増強薬」の開発ができれば、同じような運動効果を得られるようになることが期待されます。

【参考リンク(論文・エビデンス)】

続きを読む 肝臓から分泌されるホルモン「ヘパトカイン」であるセレノプロテインPが運動の効果を無効にする|運動効果に個人差がある原因の一つを解明|金沢大学【論文・エビデンス】