by Sarah Murray(画像:Creative Commons)

GOOGLE、病気に関する検索結果に症状と治療法の「ナレッジグラフ」カードを表示すると発表(2015/2/13)https://t.co/42ZzN1TE93

Googleによると、検索されるキーワードの20件に1件は健康や病気に関するものなのだそうです。 pic.twitter.com/XvVLXq5DGS— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年2月13日

Google、病気に関する検索結果に症状と治療の「ナレッジグラフ」カード

(2015/2/11、itmediaニュース)

米Googleは2月10日(現地時間)、Google検索での病気に関する検索の結果に、症状や治療法についての情報をまとめたナレッジグラフのカードを表示すると発表した。まずは米国の英語版で提供を開始し、提供範囲および言語を拡大していく。

食品名を検索するだけでカロリー・栄養成分・コレステロールまでわかる時代に|GOOGLE検索新機能という記事を先日お伝えしましたが、今回のニュースによれば、Google検索での病気に関する検索の結果に、症状や治療法についての情報をまとめたナレッジグラフのカードを表示するそうです。

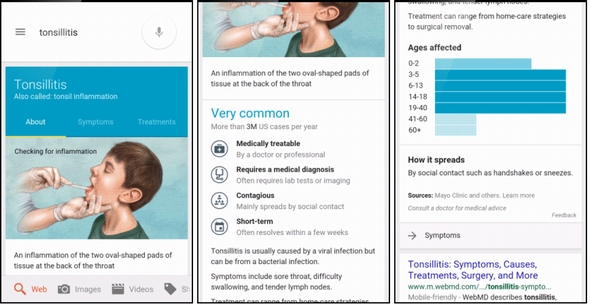

参考画像:itmediaニュース tonsillitis(へんとう炎)のカード

近い将来、Googleで検索すると、様々なページに移行することなく、病気の症状や治療法についてアドバイスされるようになっていくのではないでしょうか。

少し心配なのが、情報の偏りが出るかもしれないという点です。

(どの企業・人が担当者になるかによって情報にはバイアスがかかります)

その点だけがすっきりすればユーザーにとってはすごく便利なサービスになると思います。

今回の記事で興味深いのはもう一つ。

Googleによると、検索されるキーワードの20件に1件は健康や病気に関するものという。

検索されるワードの20件に1件は健康や病気に関するものなんですね。

それだけ健康や病気に対して関心が高いということですね。

【関連記事】