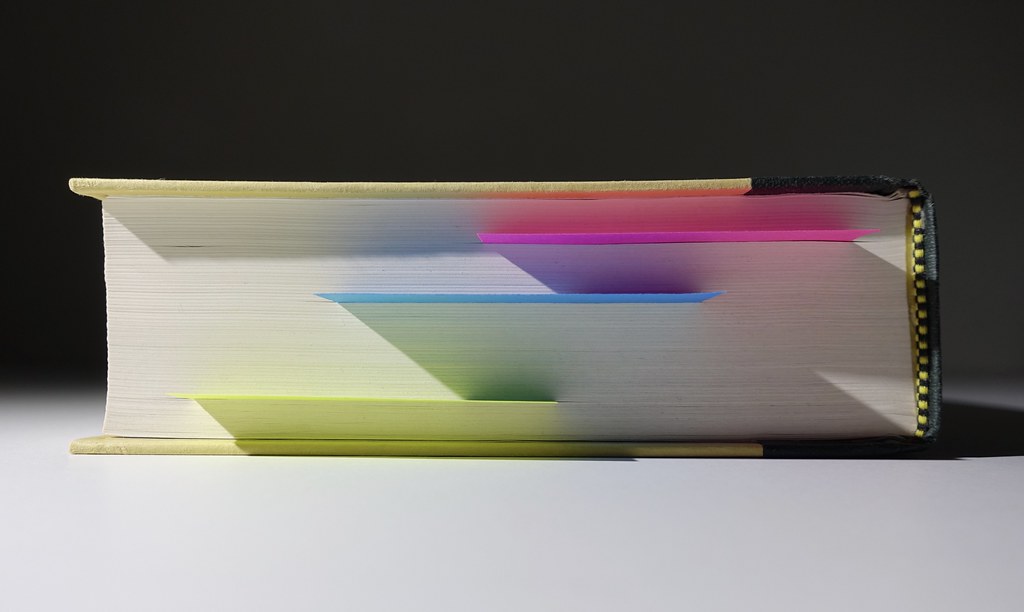

by Dean Hochman(画像:Creative Commons)

がん免疫療法の開発促進へ 検討委が治験の手引案

(2015/1/25、朝日新聞デジタル)

免疫の力を利用してがんを攻撃する免疫療法の開発を進めようと、専門家による検討委員会が臨床試験(治験)の手引案をまとめた。免疫療法は腫瘍(しゅよう)が小さくならなくても生存期間が延びる場合があるなど、その特性に合わせた有効性や安全性の評価の指針を示した。厚生労働省はこの手引案をもとに国の指針をつくり、実用化を促す。

外科、抗がん剤、放射線といった治療法に次ぐ“第4のがん治療法”として期待されているがんペプチドワクチンによる免疫療法ですが、今まで科学的でないと批判を浴びてきていました。

しかし、科学的な検証が可能として免疫療法が注目を集めているようで、厚生労働省もがん免疫療法の有効性や安全評価の指針をつくり、実用化を促していくようになったようです。

【関連記事】

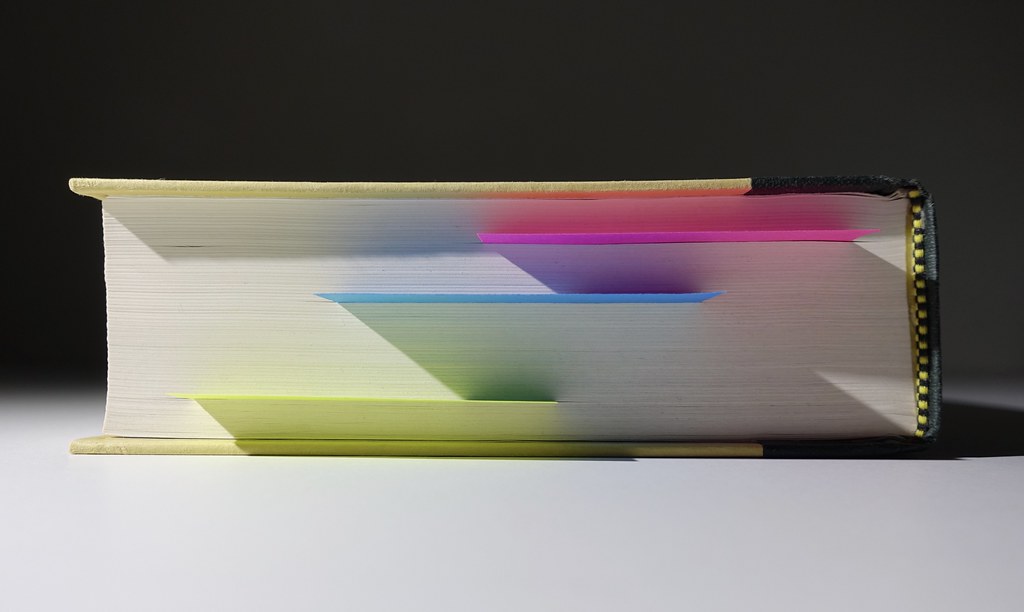

by Esther Vargas(画像:Creative Commons)

<パソコン>使用制限で新発想…情報、ネットより同僚に聞け

(2015/1/5、毎日新聞)

■サントリーHDの例

大阪市北区のサントリーホールディングス本社では毎週水曜の正午から午後3時まで原則、パソコン利用が禁止される。インターネット情報やパソコンメールに頼りすぎることで、取引先や同僚と話す機会や、考える時間が減っているのでは、との懸念から2012年12月に始めた。

■アイリスオーヤマの例

生活用品大手のアイリスオーヤマ(仙台市青葉区)は08年から個人へのパソコン支給をやめ、社内にパソコン専用の一角を設けた。使用時は自分の席から移動し、1回45分まで使えるルールだ。「パソコン作業ばかりしていると、周りの同僚の顔さえ見ず会話も減り、新しい発想が生まれない」(広報)との判断からだ。

■京都市のIT関連会社の例

京都市のIT関連会社は14年10月から実験的に休憩室でのスマホ利用を禁止。スマホに熱中する社員が増え、以前は会話でにぎやかだった休憩室が静かになったためだ。

スマホやパソコンは便利なものですよね。

しかし、スマホやパソコンにあまりにも集中すると、スマホやパソコンがある以前にあったものが失われることがあります。

ネット依存で失った4つのものとは?では、1.対面の人を優先すること、2.ひとつのところにとどまり考えること、3.余裕をもって考えること、4.予想外の刺激が失われているのではないかと紹介しました。

スマホやパソコンに依存すると、目の前にいる人とのコミュニケーションが希薄になったり、ゆっくり何かについて考えなくなったり、偶然の出会いのような刺激が得られにくいのではないでしょうか。

今回紹介した例では、スマホやパソコンとの距離感を企業側が使用制限をすることでとっていますが、本来ならば自分たち自身でこのように道具との距離感をとっていく必要があります。

もし、あなた自身が以前に比べて、人とのコミュニケーションが希薄になっていたり、考える時間が少なくなっていたり、毎日同じような生活ばかりだと感じているなら、もしかすると、スマホやパソコンの使い過ぎかもしれません。

一日のうち、少しでもスマホやパソコンから離れる時間を作ってみませんか?

【関連記事】

by Pimkie(画像:Creative Commons)

ジェニファー・アニストン、失読症を激白!

(2015/1/22、ウォーカープラス)

以前、スティーヴン・スピルバーグ、ディスレクシア(学習障害の一つ)を告白という記事をお伝えしましたが、ジェニファー・アニストンさんが、失読症(ディスレクシア)であることを告白しました。

それまでは、自分は頭がよくなくて何も覚えられない人間だって思ってたから。それで子ども時代に経験した色んなトラウマが解明できた

病気であることがわかったことでこれまで抱えていた悩みの元がわかるということがあるんですね。

自分がやりたいことをやるためには、いろんな困難があるかもしれません。

しかし、失読症(ディスレクシア)を抱えていたスティーブン・スピルバーグやジェニファー・アニストンが自分の道を切り拓いたのですから、困難があなたの可能性を狭めるものではないということです。

そこで試されているのは「勇気」なのかもしれませんね。

【関連記事】

参考画像:日経デジタルヘルス

ドライバーの脈波から眠気を検知する耳装着型センサー、富士通が発売

(2015/1/19、日経デジタルヘルス)

開発した「FUJITSU Vehicle ICT FEELythm(フジツウ ヴィークル アイシーティー フィーリズム)」は、約90gの本体を首にかけ、イヤクリップセンサーを耳に装着して使用する。脈波や自律神経状態などのバイタルデータを取得し、独自開発のアルゴリズムでドライバーの眠気状態を検知。眠気の傾向が表れた場合には、音声や振動で本人に通知する。

ウェアラブルデバイス、次に注目されるのは「耳の中」!?という記事を先日紹介しましたが、耳装着型センサーで運転手の脳波から眠気を検知する商品が開発されたそうです。

自動運転が実現すれば必要がないでしょうが、それまでにはこうした疲労やストレス、緊張状態などを検知し、危険予測をするシステムが重要ですね。

【関連記事】

P.S.

センサーに関する製品は今注目ですね。

by N i c o l a(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 肺の病気(呼吸器の病気) > 肺がん > パナソニック、息に含まれる肺がん特有の臭い成分から肺がんを診断する製品の開発を進めている

パナソニック、息で肺がん診断=空気中ウイルスも検出

(2015/1/18、時事ドットコム)

息から肺がん特有のにおい成分を検出する装置の試作品=京都府精華町のパナソニック先端研究本部

パナソニックが家電で培った空気清浄などの技術を応用し、次世代製品の開発を進めている。患者が息を吹き掛けるだけで肺がんを診断できるほか、空気中に浮遊しているウイルスの検出も可能となりそうだ。

以前取り上げた肺ガンを「息の温度」から診断できるテスト方法が研究されている!?によれば、息の温度で肺がんを診断できるテスト方法が考えられていると紹介しましたが、今回の記事によれば、パナソニックでは息に含まれる肺がん特有の臭い成分から肺がんを診断する製品の開発を進めているそうです。

共通するのは「息」。

二つを組み合わせることによって、より精度の高いものができたとしたら面白そうですね。

→ 肺がんの症状・原因・予防するための検査 について詳しくはこちら

【関連ワード】

健康美容ブログ「HAKUR」は、ばあちゃんの料理教室レシピもまとめています。また、女性が知りたい!ダイエット(筋トレ)・スキンケア・料理・恋愛・お金・介護・ライフスタイルに関する情報をまとめています。