東京の梅毒感染者2400人超で過去最多ペースで増加…内訳は男性7割女性3割https://t.co/aupUkEjBJ8

【コロナ禍でも梅毒が広がった理由】

「性風俗産業を介した感染に加え、『パパ活』が中高年男性と若い女性に広まっていることが、要因の一つとして考えられます」https://t.co/sdvYyMhZqm— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) September 9, 2024

東京の梅毒感染者2400人超で過去最多ペースで増加…内訳は男性7割女性3割 無料・匿名の検査相談室を新宿や多摩地域に設置(2024年9月9日、FNN)によれば、2024年の東京都内の梅毒感染者の報告は9月1日までの速報値で2460件に上り、過去最多だった去年の3701件とほぼ同じ水準で増え続けており、その感染者の内訳は男性が7割、女性が3割で、年代別では男性は20代から50代、女性は20代で増加が目立っているそうです。

2009年のニュースでは、梅毒患者数は抗生物質など薬剤開発により戦後減少傾向だったものの、2003年から梅毒が増えてきたことが話題になっています。

そう考えると梅毒が増えている原因は別にありそうな気もするので、改めてデータを見てみることにしました。

.png)

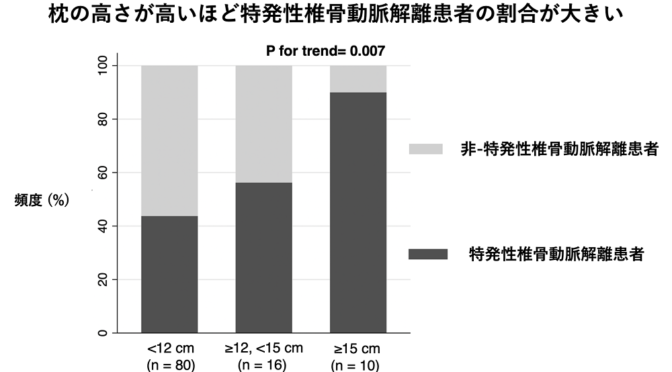

梅毒の流行状況(東京都 2006年~2023年のまとめ)(東京都感染症情報センター)を参考にポイントをまとめると、

●2023年の患者報告数は感染症法に基づく調査が始まって以来、最も多い3,701人であったこと

●年齢階級別では、男性は20歳代から50歳代、女性は20歳代の報告が多いこと

●男性は2009年以降、同性間性的接触が50%以上でしたが、2015年以降は異性間性的接触の割合が増加していること

●女性は、異性間性的接触が50%以上を占めていること

が挙げられています。

今回のデータで気になったのは、2014年から2015年、2020年から2021年というタイミングで急増していることです。

一つの仮説として考えられるのは、1)マッチングアプリの誕生と、2)コロナ禍でのマッチングアプリの流行・普及です。

マッチングアプリはいつから流行った?婚活業の歴史【昭和~令和時代】(2022年11月16日、IBJ)によれば、2012年に「Pairs(ペアーズ)」、2014年に「tapple(タップル)」、「with(ウィズ)」が誕生したそうです。

そして、コロナ(2019年12月より)が流行しはじめて、生活様式が変わり、リアルな出会いがなくなったことから、マッチングアプリで出会うことが特殊なことではなく、一般的になりました。

「恋愛感情はないけど…」港区女子がパパに求めるお金以外の意外なもの(2020年12月18日、プレジデント)によれば、2014年くらいから「港区女子」が「パパ活」という言葉を使い始めたとされています。(愛人や援助交際という言葉に女性が抵抗感を感じる、そのほかの説には、交際クラブが使い始めた)

これらの点と点を強引につなぎ合わせると、2014年から2015年はマッチングアプリの誕生とパパ活の流行、2020年から2021年はコロナ禍でのマッチングアプリの流行・普及という仮説が生まれます。

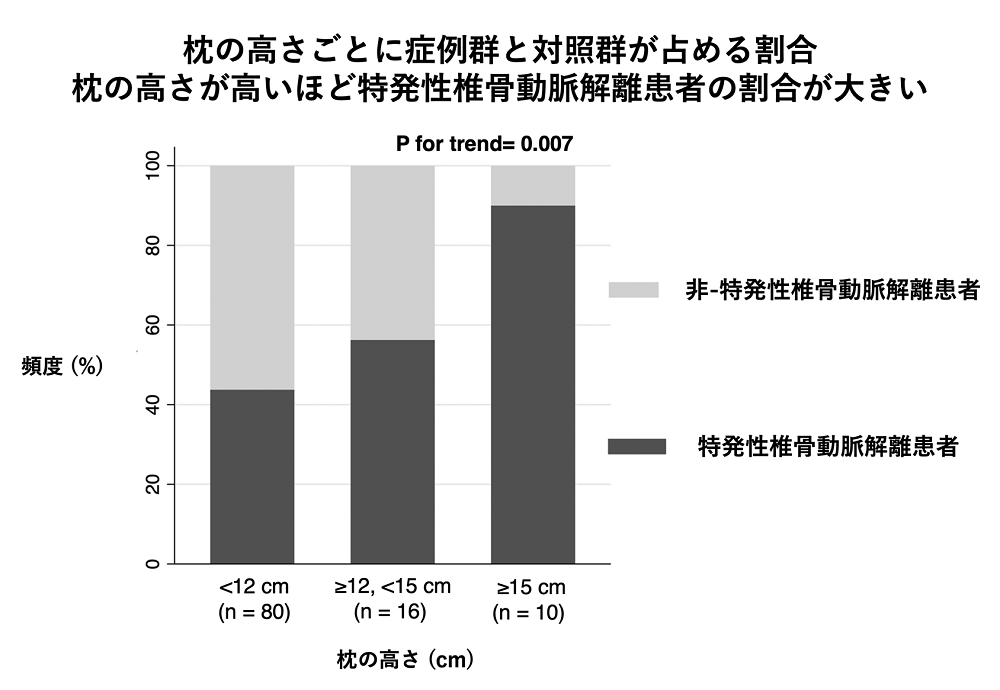

■訪日外国人旅行者数の推移との関係はある?

5年で感染者5.5倍―― 加速する「梅毒」流行の実態とは(2017年5月16日、Yahooニュース)によれば、臨床の現場で梅毒が有意に増えてきた時期と、訪日外国人客が増加した時期が重なる、梅毒はアメリカや中国など世界的にも増加傾向にある、といったことからインバウンド仮説を指摘する人もいますが、疫学調査がないため特定はできないと書かれています。

.png)

.png)

参考画像:通商白書2023

2020年初に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、日本へ入国する際の水際対策が強化されることとなった。

2022年5月に岸田首相がロンドンでの講演にて、「(水際対策の)G7諸国並みの緩和」を表明し、翌6月から添乗員付きパッケージツアー等の条件付きで、観光客受入れが再開された。さらに、同年10月からは、水際対策が大幅に緩和され、査証(ビザ)なし渡航や個人旅行が再開されたほか、入国人数の上限が撤廃された(第II-2-3-1表)。ビザは、書類準備の手間や審査条件の厳しさにより訪日の障壁となっていたり、個人旅行は、コロナ禍前には訪日外国人旅行者の8割超を占めていたりしたことから、ビザなし渡航や個人旅行の受入れ再開により、インバウンドが回復基調になった。下図(第II-2-3-2図)は、訪日外国人旅行者数の推移を月次で示しているが、2020年1月を境に激減し、同年4月からはゼロ近傍が続いていたが、水際対策が大幅に緩和された2022年10月以降堅調に回復しており、2023年1月以降は2019年の半分の水準を上回っている。

水際対策が2022年10月から大幅に緩和された後インバウンドが回復基調にあるころから梅毒患者が急増しているため、そういう視点で見ることも一つ大事なのではないでしょうか?

■まとめ

『「無意識」があなたの一生を決める 人生の科学』(著者:デイヴィッド・ブルックス)によれば、

いくら情報を流したところで、それだけでは人の行動を殆ど変えられないということがわかる。

例えば、2001年には、300以上もの性教育プログラムに関してその効果を確かめる調査が行われたが、総じて、性行動を変えさせる効果はなく、避妊具の使用を促す効果もないことがわかっている。

そうです。

おそらく多くの人が、性感染症(エイズ・HIVを含む)の危険性や避妊の重要性を認識しているはずです。

しかしながら、その行動は変えられていません。

コンドームは入手できる状況になっている人が多いにもかかわらず、感染率が下がっていないという現状を見ると、実際に使うかどうかはわかりません。

性感染症を防ぐには、もっと別のアプローチが必要なのでしょう。

『「無意識」があなたの一生を決める 人生の科学』(著者:デイヴィッド・ブルックス)では、次のような考えを提案しています。

人は自己の利益の最大化のために行動するという、一般に受け入れられている原理には全く当てはまらない。つまり、論理や自己利益などに注目していては、状況を変えられないということだ。彼らの人生には、それを規定する「ひな形」のようなものがあるのだ。それを変えることが最も効果的と考えられる。単にセックスの時の意思決定にだけ介入すればいいというわけではない。倫理に関する意識を根本的に変える必要がある。あらゆる刹那的な誘惑に負けない態度を国民が身につけるよう、仕向けなくてはならないのだ。

<中略>

安全なセックスは、あくまで教育によって物の見方が本質的に変わった副産物として達成されることなのだ。

<中略>

欧米諸国は、HIVやエイズについて科学的な知識、医療知識は多く提供してきた。ところが道徳面、文化面に関わる知識は十分に提供したとはいえない。人々の価値観、倫理観を変え、人生を変えるには、その知識が必要だ。人生の「ひな形」、無意識の行動パターンを変えるための知識が必要である。

人々の価値観、倫理観を根本から変えることにより、その副産物として、性感染症が予防できたり、望まない妊娠を防ぐことができればいいのではないかというのが、この本で書かれていることかと思います。

「つながり 社会的ネットワークの驚くべき力」(著 ニコラス・A・クリスタキス ジェイムズ・H・ファウラー)にこのことに関連したことが紹介されています。

性的に積極的な方が仲間に好かれると信じている若者は、愛情を伴わない気軽なセックスをしがちである。

ネットワーク内で他人とつながる経路が多ければ多いほど、ネットワーク内を流れるものの影響を受けやすくなるのである。

パートナーの多い白人はパートナーの多い白人とセックスし、パートナーの少ない白人はパートナーの少ない白人とセックスする傾向があるのだ。

結果として、性感染症は性行動の活発な白人からなる中核部にとどまる。

避妊具の使用といったさまざまな恋愛行動や性行為は、自分が属するネットワーク内でそうした行為がなされているかどうかに強い影響を受けるそうです。

「つながり 社会的ネットワークの驚くべき力」には、より効果的に性感染症を防ぐためには、どうしたらよいかということも書かれています。

セーフセックスのキャンペーンを展開する場合、コミュニティの全メンバーに平等にメッセージを送るよりも、性行動の活発なメンバー(ネットワークの中核部、すなわちハブ)に直接伝えれば最も効果があがるという結論も得られた。

人々がリスクにさらされるかどうかは、その人がどんな人であるかより、誰と知り合いであるかで決まるのだ。

今回の調査結果を元に(更に詳しく調査し)、ネットワークの全体図を描き、社会的ネットワークのハブを見つけ出し、そのハブであるメンバーに対して、メッセージを伝えるというのが最も効果的なのだそうです。

これからは、どんな「メッセージ」を伝えることが、最も効果的なのかについて考えていく必要があるのではないでしょうか。

-672x372.png)