> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 血糖値 > マイオカイン(血糖値を下げるホルモン)で糖尿病・脂肪肝を予防|たけしのみんなの家庭の医学

2014年5月20日放送のたけしの健康エンターテイメント!みんなの家庭の医学のテーマは「発見!血糖値を下げる新ホルモンSP」でした。

解説 川口巧(たくみ)先生(久留米大学医学部 消化器内科)

【目次】

- まとめ

- マイオカイン(血糖値を下げる効果が期待できるホルモン)が分泌できないと脂肪肝になる?

- 肝臓の脂肪を減らすとなぜ血糖値を下げられる?

- マイオカインは筋肉から分泌している

- 簡単マイオカイン分泌法

- 感想

■まとめ

by Hernan Seoane(画像:Creative Commons)

ウォーキング+スクワットで、筋肉を動かし、マイオカイン(肝臓の脂肪分解するホルモン)を分泌することで、糖尿病や脂肪肝の改善を行う。

→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら

■マイオカイン(血糖値を下げる効果が期待できるホルモン)が分泌できないと脂肪肝になる?

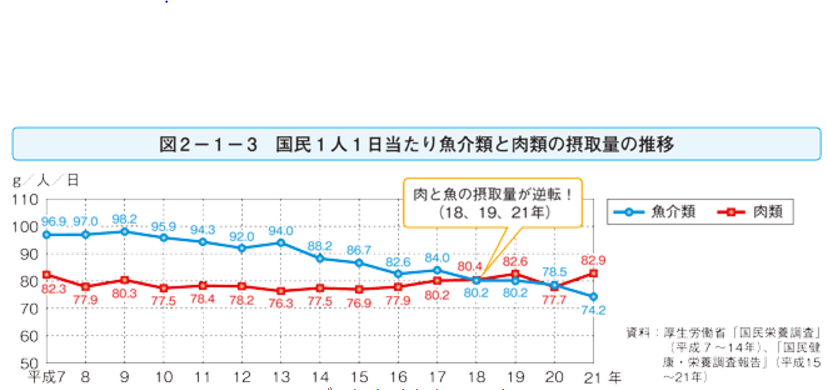

- 肝臓に脂肪がつく脂肪肝が血糖が最も高くなる原因

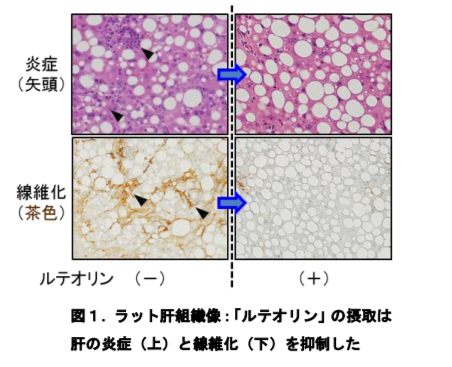

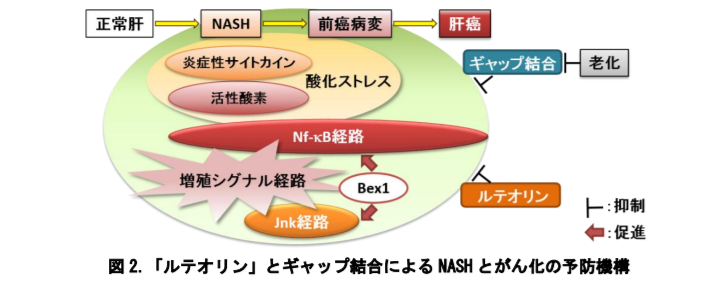

- 血糖値を下げる効果が期待できるホルモンをうまく出せていないと肝臓に脂肪がたまって脂肪肝になり、そのまま放置すれば肝硬変や肝臓がんにつながる危険がある

- 血糖値検査でホルモンをうまく出せていなかった人の肝臓をチェックすると、血糖値が高いだけでなく、脂肪肝にもなっていた

- 太っていない人の中にもホルモンをうまく分泌できず高血糖の人がいる

- ホルモンをうまく分泌できない人は、ある臓器に問題が起きている可能性が高い

- マイオカインというホルモンを分泌→肝臓の脂肪を分解し脂肪肝を改善→血糖値が下がり糖尿病を予防

■肝臓の脂肪を減らすとなぜ血糖値を下げられる?

- 正常な肝臓:たまった脂肪は肝臓全体の5%以下

- 正常な肝臓であれば、糖分を蓄えることができ、血液中の糖分を低く保つことができる

- 肝臓に溜め込んだ糖分は寝ている間に体の機能を維持するためエネルギーとして使われる

- 脂肪肝:肝臓の30%以上を脂肪が占めた状態

- 脂肪肝になると、糖分を取り込む能力が落ち、血液中の糖分が増え、高血糖の状態になる

- マウスの実験結果によれば、マイオカインには次のような効果が期待できるそうです

1.脳の認知機能を改善

2.骨を強くする

3.がん細胞の抑制

■マイオカインは筋肉から分泌している

- 近年の研究で筋肉はホルモンを分泌する内分泌臓器ということがわかってきた

- 筋肉を動かすことで約25種類のホルモンが分泌

- マイオカインは筋肉から出るホルモンの総称

- 筋肉の使い方によってマイオカインの分泌する量が変わってくる

- マイオカインは一回の運動で分泌する量に限りがあるホルモン

- マイオカインは筋肉の細胞の中の小さな袋に入っている

- 運動→筋肉が収縮→マイオカインが全身に放出される

■簡単マイオカイン分泌法

- 筋トレと有酸素運動を組み合わせることによって通常よりも多くのマイオカインの分泌が期待できる

- 食後にウォーキング+スクワット

- 食事を終えたら、

1.足を肩幅に開き、真っ直ぐ立つ

2.3から4秒かけてゆっくりスクワット

3.膝を伸ばすときも3から4秒かけてゆっくり行う

※全部で10回

後は歩くだけ

【感想】

マイトカイン分泌法は、スロトレの考え方でやるとよいのではないでしょうか。

●スロトレは、運動の間、筋肉の緊張を保ったままにすることがポイント。

●収縮した筋肉の圧力で血流が制限(血流をわざと悪い状態にする)され続けると、実際にかけた負荷以上に、より高い効果が得られるそうです。(加圧トレーニングと同じ考え方のようです。)

●筋肉内の血流を制限し続けると、乳酸が大量にたまり、『激しい運動をした』と体は思い込み、その信号が脳に送られると、筋肉を修復しようと、成長ホルモンの分泌が活発になるというメカニズム。

【補足】加圧トレーニングとは?

加圧トレーニング|e-ヘルスネット(厚生労働省)

20-50%1RM(1回であげられるMAX重量の20-50%)程度の低負荷強度を用いて大きな筋肥大効果を得られることが報告されています

加圧トレーニングは、専用のベルトで血流を制限して筋肉内を低酸素状態にすることで、乳酸などの代謝物が蓄積して筋内の代謝環境を苛酷にすることによって、成長ホルモンなどのホルモン分泌が活性化され、筋肥大効果を誘発すると考えられます。

一般的なレジスタンストレーニングや高強度の持久的運動などの、強度の高い運動を行なうと血中の成長ホルモン濃度は200倍程度に増加します。

成長ホルモンの分泌亢進は加圧トレーニング特有の効果ではなく、強度の高い運動を行なうことでも増加します。

しかし、高い負荷をかけるとケガのリスクが高くなるものですが、スロトレは動作中に力を抜くことなく(筋肉の発揮張力を維持しながら)ゆっくりと動作するレジスタンス運動をすることで、軽めの負荷であっても大きな筋肥大・筋力増強効果が得られるのが特徴です。

スロートレーニングとは|e-ヘルスネット(厚生労働省)

50%1RMの負荷で行ったスロートレーニングでは80%1RMの負荷を用いて通常の速度で行ったトレーニングと同等の筋肥大・筋力増強効果があったという報告があります。

●体や物を持ち上げる動作、下げる動作に、それぞれ約3秒ずつかける。

●上げる動作では息を吐き、下げるときに息を吸う。

●一つの運動を5~10回を目安。

●筋肉痛が引くのに合わせて、週2回ぐらい行う。

●スロトレでは通常の方法より成長ホルモン(筋肉の強化や脂肪分解などを促進するホルモン)の分泌が活発になり、軽い負荷でも、重い負荷で行なったときと同程度の効果が得られる。

●スロトレのメリットは、関節が痛めにくい、脳や心臓に負担がかかりにくいこと。

●スロトレを利用してダイエット をしたい人は、スロトレと有酸素運動(ウォーキングなど)を組み合わせると効果的。

その際のポイントは、まずスロトレから行うこと。

スロトレで、分泌された成長ホルモンの効果で、脂肪分解が進み、その後、有酸素運動に移った際に脂肪燃焼効果が大きくなるとのことです。

→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む マイオカイン(血糖値を下げるホルモン)で糖尿病・脂肪肝を予防!簡単マイオカイン分泌法|#たけしの家庭の医学