ハーバード大学の研究によれば、オレンジを1日1個食べると、うつ病のリスクが20パーセント低下する可能性があるそうです。

これは、柑橘類が人間の腸内に生息する細菌の一種であるフェカリバクテリウム・プラウスニッツィイ(F.プラウスニッツィイ)の増殖を刺激し、神経伝達物質である幸せホルモン(セロトニンとドーパミン)を作りやすくしてくれて、それが脳に届き気分を良くしてくれるそうです。

今回のポイントは、同じリンゴやバナナなどの果物には同じ効果は見られなかったのですが、オレンジやミカンのような柑橘類にだけ見られたそうです。

■【補足】Dietary flavonoid intake and risk of incident depression in midlife and older women123

「食事でとるフラボノイドっていう成分が、うつ病を予防できるのか?」を調べた研究で、フラボノイドの種類(アントシアニンとかフラバノンとか)や、それが入ってる食べ物(ベリーとかオレンジとか)をたくさん食べる人が、うつ病になりにくいか、また65歳以上の看護師さんたちに絞って、お年寄りのうつ病にも効くかをチェックしたところ、フラボノイドをたくさん食べる人は、うつ病になる確率が少し減るそうです。

特に、アントシアニン(ブルーベリーとかに多い)やフラバノン(オレンジとかに多い)が効いていると考えられ、またお年寄りでも同じ傾向が見られました。

つまり、果物や野菜をいっぱい食べると、うつ病になりにくくなる可能性があるということです。

■まとめ

オレンジを1日1個食べるだけでうつ病リスクが20%下がる!

脳腸相関(腸から脳への神経伝達を通じて中枢神経へ働きかけること)という腸と脳の強いつながりを示唆する研究がありますが、これまで柑橘類と脳に関連があるとはわかっていませんでした。

魚は脳の栄養だとよく言われますが、これからは柑橘類も脳の栄養だといわれるようになるかもしれませんね。

P.S.

起こせ!みかんmovement!みかんレシピの開発で日本のみかんを盛り上げたい!によれば、みかんの消費量は全盛期から77%ダウンになっています。

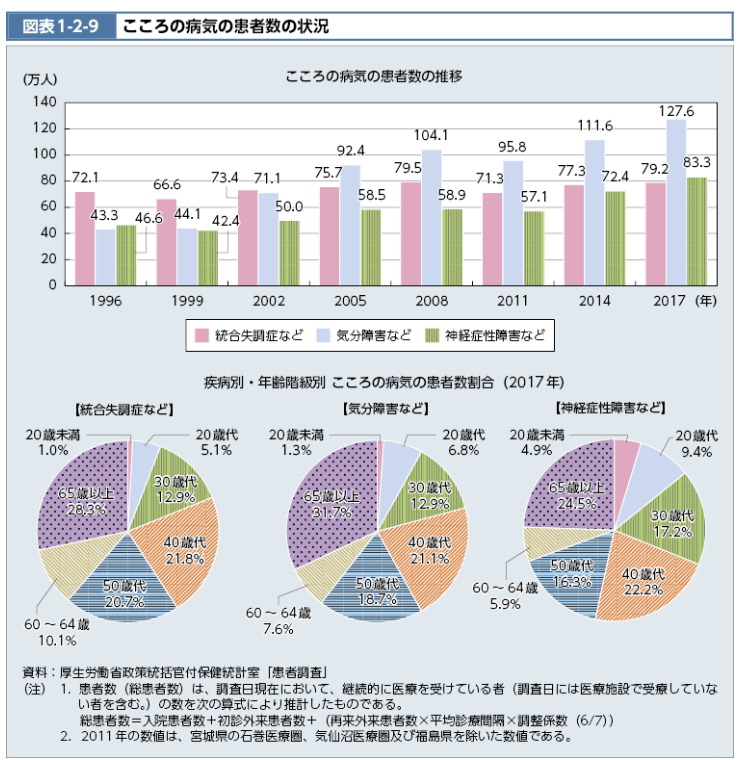

平成30年版厚生労働白書のこころの病気の患者数の状況を見ると、気分障害の患者数が年々増加傾向にあります。

疑似相関かもしれませんが、ミカンの消費量が減って、気分障害の患者数が増えている現状を考えると、予防的に柑橘類を食べる習慣を身につけるというのは大事なことかもしれません。

そしてもう一つ、こころの病気ではなく脳の病気であるということを改めて見直さないと本当の意味で予防はできないのではないでしょうか?

【参考リンク】

- Eating citrus may lower depression risk(2025年2月21日、ハーバード大学)

- Samuthpongtorn, C., Chan, A.A., Ma, W. et al. F. prausnitzii potentially modulates the association between citrus intake and depression. Microbiome 12, 237 (2024). https://doi.org/10.1186/s40168-024-01961-3

- Shun-Chiao Chang, Aedin Cassidy, Walter C Willett, Eric B Rimm, Eilis J O’Reilly, Olivia I Okereke,Dietary flavonoid intake and risk of incident depression in midlife and older women123,The American Journal of Clinical Nutrition,Volume 104, Issue 3,2016,Pages 704-714,ISSN 0002-9165,https://doi.org/10.3945/ajcn.115.124545

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」

この街を初めて訪れた方へ

この記事は、例えるなら「ばあちゃんの料理教室(ハクライドウ)」という街の中の「ひとつの家」です。

この街には、生活・料理・健康についての記事が、

同じ考え方のもとで並んでいます。

ここまで書いてきた内容は、

単発の健康情報やレシピの話ではありません。

この街では、

「何を食べるか」よりも

「どうやって暮らしの中で調整してきたか」を大切にしています。

もし、

なぜこういう考え方になるのか

他の記事はどんな視点で書かれているのか

この話が、全体の中でどこに位置づくのか

が少しでも気になったら、

この街の歩き方をまとめたページがあります。

▶ はじめての方は

👉 この街の歩き方ガイドから全体を見渡すのがおすすめです。

▶ この街の地図を見る(全体像を把握したい方へ)

※ 無理に読まなくて大丈夫です。

気になったときに、いつでも戻ってきてください。

この考え方の全体像(意味のハブ)

この記事で触れた内容は、以下の概念記事の一部として位置づけられています。

▶ 料理から見る健康

この街の考え方について

この記事は、

「人の生活を、断定せず、文脈ごと残す」

という この街の憲法 に基づいて書かれています。

▶ この街の中心に置いている憲法を読む