> 健康・美容チェック > 生活習慣病 > 動脈硬化 > 体脂肪・内臓脂肪面積・動脈硬化…エクオールに生活習慣病リスク低減の可能性

【目次】

■体脂肪・内臓脂肪面積・動脈硬化…エクオールに生活習慣病リスク低減の可能性

参考画像:体脂肪、内臓脂肪面積、動脈硬化…エクオールに生活習慣病リスク低減の可能性健常女性743名における大規模調査が北米閉経学会NAMSで学会賞受賞(2015/10/16、共同通信PRワイヤー)

体脂肪、内臓脂肪面積、動脈硬化…エクオールに生活習慣病リスク低減の可能性健常女性743名における大規模調査が北米閉経学会NAMSで学会賞受賞

(2015/10/16、共同通信PRワイヤー)

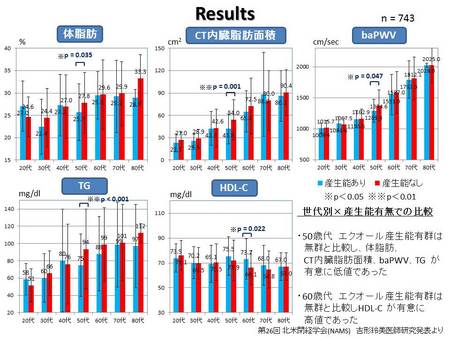

50代における体脂肪の数値はエクオール産生者で25.7%、非産生者で27.8%とその差は約2%、内臓脂肪面積においても41.8c㎡に対し54.0c㎡とエクオール産生者が約12c㎡少ない結果です。

BMI(身長と体重のみから出す肥満指数)ではエクオール産生者と非産生者に有意差はないことから、「体格が同じように見えてもエクオール非産生者に隠れ肥満が多い」という結果が明らかとなりました。

また、エクオールの産生能と動脈硬化、尿酸値との優位な関連も認められています。

60代においても、エクオール産生者でHDLコレステロールが良好、動脈硬化や骨吸収抑制に優位な関連が示されました。

今回の研究によって、エクオールが女性ホルモンの減少する世代(閉経期から閉経後早期のエストロゲンが減少する世代)の肥満などの生活習慣病関連リスクの改善、骨粗鬆症予防などに期待が集まっています。

「年齢ペプチド」が女性の更年期に起こる血管機能障害を抑制し、動脈硬化や循環器疾患を予防する可能性があるによれば、女性は更年期に入ると、血管を拡張する働きを持つエストロゲンが減少することによって、血管の柔軟性が低下し、血管が硬くなり、動脈硬化になりやすいと考えられます。

ポイントは、エクオールは体質によって体内で生産できる人とできない人がいることです。

女性ホルモン様成分エクオールは、体質により体内で産生できる人、できない人に分かれますが、50代において、エクオール産生者は非産生者と比較して体脂肪や内臓脂肪面積、動脈硬化、中性脂肪などにおいて良好な結果が示されました。

エクオールの効果|エクオールを作れる人、作れない人の違いとは?|世界一受けたい授業 5月2日によれば、エクオール産生菌という腸内細菌を持っている人といない人がいるそうで、エクオール産生菌がいない人は、大豆イソフラボン(ダイゼイン)のまま吸収されるそうです。

エクオール産生者と非産生者を比較すると、エクオール非産生者に隠れ肥満が多いそうです。

■エクオールの名前の由来

2017年6月6日放送の「みんなの家庭の医学」によれば、エクオールは初めて馬(妊娠馬)の尿から分離されたそうです。

エクオール【equol】 ← 馬【equine】

■エクオールの働き

太田博明教授(山王メディカルセンター女性医療センター長:国際医療福祉大学医療医学研究センター教授)によれば、エクオールは女性ホルモンであるエストラジオールと化学構造が似ているため同様の働きをするそうです。

1.血管を守る

エクオールと血管の硬さを調べたところ、血管年齢が20歳若返ったという研究結果が出たそうです。

2.シワを改善する

参考画像:女性の健康推進広報事務局インナービューティー向上レターvol.1『そのたるみ、「顔面骨密度」が関係しているかも!?』(2016/10/12、大塚製薬)

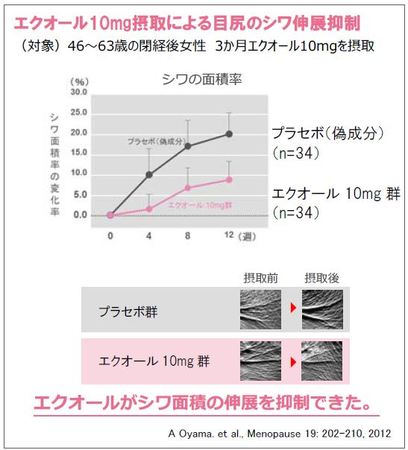

エクオール投与による目尻のシワの変化をみると、3か月後にはシワの伸び広がりが抑制されたことから、エクオールは皮膚の内側から作用してしわを改善することが分かったそうです。

■エクオールの効果

by Ashley Webb(画像:Creative Commons)

●肌のシワの改善

12週間摂取で目尻のシワが改善

●更年期症状の軽減

更年期症状の軽い人はエクオールの量が多い

エクオールとは?によれば、更年期症状の重い人のグループに、エクオールをつくれる人が少なかったそうです。

更年期のホットフラッシュ(ほてり)や首のこり・肩こりを改善する効果が確認されているそうです。

【関連記事】

●死亡リスクの低下

7年後までに要介護認定/亡くなった人の割合によれば、エクオールを作れない人のほうが多い

●動脈硬化・糖尿病などのメタボリックシンドロームのリスクを低下

●抜け毛が抑制

過剰な男性ホルモンの働きを抑制(直接的なデータはないが、エクオールの効果が期待できるのではないか)

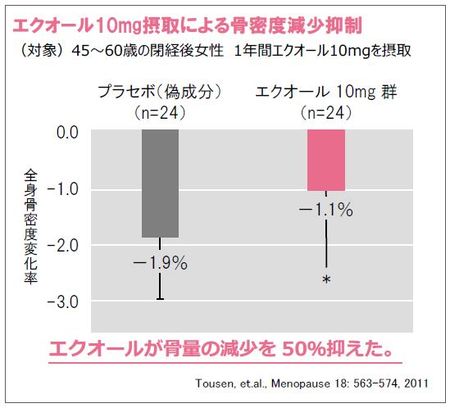

●骨粗しょう症の予防

参考画像:女性の健康推進広報事務局インナービューティー向上レターvol.1『そのたるみ、「顔面骨密度」が関係しているかも!?』(2016/10/12、大塚製薬)

エクオールとは?によれば、女性は更年期以降女性ホルモンの分泌量が減少するに伴い、骨量が減少します。

大豆イソフラボンを摂取することによって、骨からカルシウムが溶け出すことを抑えることができるのですが、エクオールを作れる人は作れない人に比べて、豆乳を飲んだ場合に、より骨密度に対して高い効果を示すことがわかったそうです。

→ 豆乳の健康効果 について詳しくはこちら

その他にも、骨粗鬆症の予防や、中性脂肪、悪玉コレステロールの低減、肌にハリ・ツヤを与えるなどが期待できるそうです。

■エクオールを体内で大量に作れる人の食生活

2017年6月6日放送の「みんなの家庭の医学」によれば、エクオールを作り出すのは腸で、エクオールの材料である大豆食品が腸に届くと、腸内細菌が分解し、エクオールを作り出し、エクオールを作る腸内細菌が増加すると、より多くのエクオールが作られるそうです。

今までに大豆食品をどれだけ食べてきたかがエクオールを作れる人と作れない人を決めるそうです。

また、エクオールを作るには大豆食品に加えて、腸内細菌のエサになるフラクトオリゴ糖が含まれている玉ねぎやゴボウを摂るとよいそうです。

フラクトオリゴ糖で腸内で善玉菌が増えることにより、エクオールが作られやすくなるそうです。

■まとめ

今後更年期の女性を助ける味方として、エクオールに注目が集まりそうですね。

【エクオール 関連記事】

続きを読む 体脂肪・内臓脂肪面積・動脈硬化…エクオールに生活習慣病リスク低減の可能性 50代・60代の閉経期女性の味方!