> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓は、飲酒・過食・運動不足・ストレス・疲労によって悪化する

■肝臓は、飲酒・過食・運動不足・ストレス・疲労によって悪化する

by brando.n(画像:Creative Commons)

若い世代は飲酒より疲労とストレス 「人体の化学工場」肝臓

(2010/2/9、産経新聞)

◆飲酒は減少傾向

肝硬変や脂肪肝の大きな要因とされてきた飲酒だが、肝疾患に詳しい須田都三男(とみお)医師(元慈恵医大准教授)は「(酒類の)飲み過ぎによる肝障害は50代以上に多い。

ライフスタイルの変化で、若い世代ではアフタファイブに同僚との一杯が減り、酒量も減った印象がある。

飲酒は以前ほど深刻な問題ではなくなりつつある」と指摘する。

飲酒(アルコール)による肝臓の悪化は、若い世代では少なくなってきているようです。

ただし、以前取り上げた記事(女性は男性より肝臓へのリスクなどアルコールの影響を受けやすい。)によれば、20代前半では、飲酒する女性の割合が男性を上回っているそうですので、注意が必要ですね。

しかし、飲酒以外にも肝臓を悪化させる要因があります。

そのことが、脂肪肝などの肝臓の病気やメタボリックシンドロームの原因ともなっているようです。

こうした中、職場の定期健診などで大きな問題になっているのが、過食や飽食、運動不足が原因とみられる脂肪肝。

太っていなくても過食などが原因で起こり、放置すると動脈硬化などの要因とされるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の原因にもなる。

食べ過ぎや運動不足による脂肪肝が多くなっているようです。

アルコールが原因ではなく、非アルコール性の脂肪肝のことをNASHといいます。

NASHの原因は、カロリーオーバーな食事。

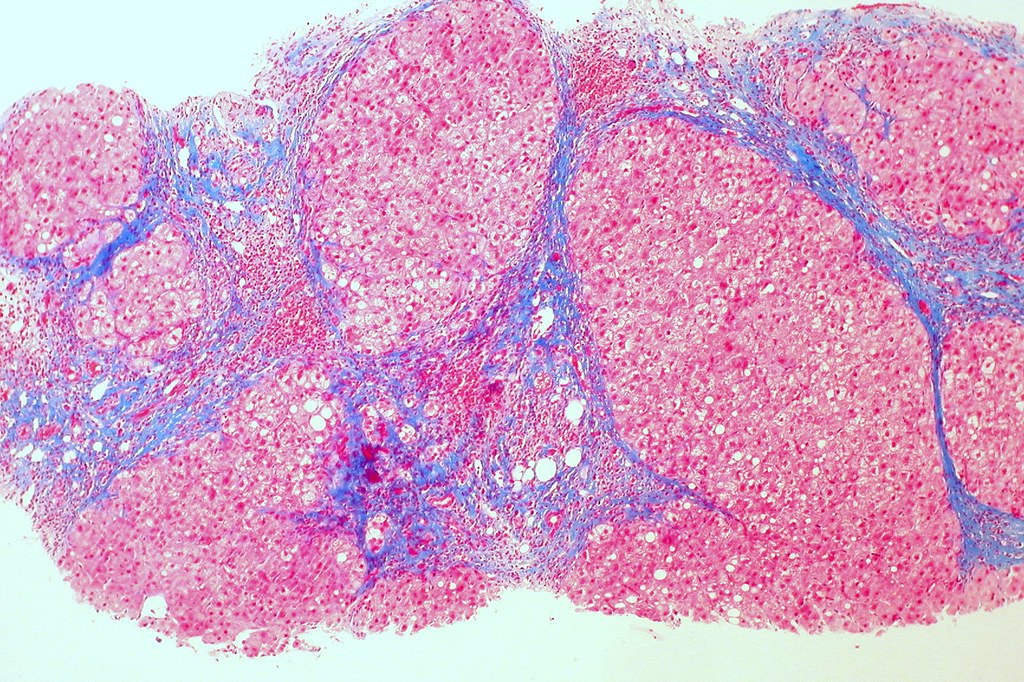

通常、体内に取り入れられた脂肪は、肝臓の中で身体が利用できるエネルギー源として変化し、全身に送り出されます。

しかし、カロリーオーバーの食生活で内臓脂肪が溜まると、大量の脂肪が肝臓へと供給されることになってしまい、余った脂肪が肝細胞の中に溜まってしまい、脂肪肝になります。

つまり、お酒を飲まないからといって、脂肪肝にならないわけではないんです。

「脂肪肝は働き盛り世代の肝障害のほとんどを占める。

肝臓は“沈黙の臓器”といわれるように自覚症状に乏しく、ゆっくりと悪化するため注意が必要」(須田医師)

脂肪肝のうち1割程度は重症化するが、多くの場合は食事中心の節制した生活で治りやすい病気だという。

脂肪肝の多くは食生活の改善で治る病気ですが、肝臓はほとんど自覚症状がないため、気づかない人も多いです。

定期的に食生活を見直したり、健康診断で見てもらうことが大事かもしれません。

肝臓を悪化させる要因には、ストレスなどの疲労にも注意が必要なようです。

精神的ストレスなどによる疲労にも要注意だ。

「体がストレスに適応しようとしてタンパク質の分解が進むため、タンパク質を十分含む食事を取ることが大切」という。

タンパク質は体内で分解され、有害なアンモニアとなる。

アンモニアが増えると体内のエネルギー生産が妨げられる。

そこで、肝臓内の「オルニチン」がアンモニアの解毒を促す。

こうした働きで肝臓が活性化し、エネルギー生産など肝臓のほかのさまざまな機能も活発になっていくという。

ストレスなどによる疲労にはタンパク質を十分に含む食事を摂ることが大事なのだそうです。

オルニチンは食品ではシジミなどに含まれるが、須田医師は「食品で取っても、よほど大量でない限り効果的ではない」と説明。

「社会生活ではストレスや不摂生は避けにくいこともあるが、肝臓の健康のためには栄養のバランスの取れた食事、十分な休息、適度な運動などのストレス解消を確保してほしい。

自身の生命維持に不可欠な肝臓に思いを至らせて」とアピールする。

最近になって特に注目されている印象をうける「肝臓」。

肝臓の健康を守るためにも、食生活の改善、休息、運動、ストレスの解消などに気を付けたいですね。

最後に、よく目にする「オルニチン(オルニチンサイクル)」についての説明がありましたので、紹介します。

【用語解説】肝臓とオルニチンサイクル

肝臓の大切な機能の一つが、アルコールやアンモニア、毒物などの解毒。

このうち、アンモニアは食べ物に含まれるタンパク質が体内で分解されてできる有害物質。

アミノ酸の一種「オルニチン」には肝臓でアンモニアを分解して毒性の少ない尿素に変える働きがあり、オルニチンサイクル(尿素サイクル)という。

尿素は尿に含まれて排出される。

アンモニアは細胞内でのエネルギー生産を妨げるため、疲労にも関係するとされる。

⇒ オルニチン について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 肝臓は、飲酒・過食・運動不足・ストレス・疲労によって悪化する →