by keepingtime_ca(画像:Creative Commons)

> 健康情報 > 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気(肝臓病) > 肝炎 > ウイルス性肝炎によって肝がんを発症した患者への助成制度創設 月1万円負担に|肝硬変は対象外

■ウイルス性肝炎によって肝がんを発症した患者への助成制度創設 月1万円負担に|肝硬変は対象外

(2017/8/28、毎日新聞)

新たな助成制度の対象は▽入院治療費が高額療養費制度の対象になる月が過去1年間に4カ月以上あった▽住民税非課税世帯か年収370万円以下--とする。18年度予算の概算要求で13億円を盛り込んだ。

これまで、ウイルス感染の検査や、インターフェロンなどの抗ウイルス薬治療への助成はあったが、重症化して肝硬変や肝がんになった場合の支援策がほとんどなかった。5年以内の再発率が70~80%と高く、治療費はがんの中でも高額だ。

厚生労働省はウイルス性肝炎が重症化して肝がんになった患者に対して2018年度治療費の自己負担額を月1万円に軽減する助成制度を始めるそうです。

【参考リンク】

- 肝炎治療(インターフェロン治療、インターフェロンフリー治療、核酸アナログ製剤治療)に対する医療費の助成|厚生労働省

- 肝炎総合対策に関するQ&A(平成23年11月、厚生労働省)

■ウイルス性肝炎とは

ウイルス性肝炎は、注射針の使い回しや血液製剤などでB型やC型の肝炎ウイルスに感染して発症する。感染者は300万人に上ると推定され、持続的な感染が肝がんの主要な原因とされている。肝がんでは年間3万人が亡くなっている。

肝臓がんの原因は肝硬変であり、そしてその肝硬変の原因はウイルス性肝炎(B型肝炎・C型肝炎)なのですが、ウイルス感染の予防対策が効果を上げ、C型肝炎が原因の肝臓がんが激減しているによれば、C型肝炎が原因による肝臓ガンは減少しているそうです。

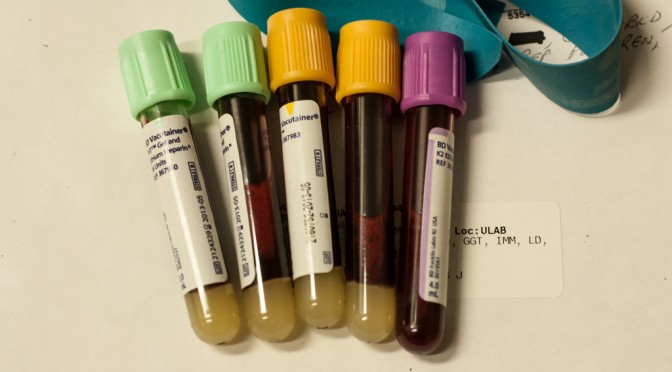

肝臓がんを予防するためにも、まずは血液検査で肝炎ウイルス検査を受け、もし陽性の場合には現在は劇的に進歩した治療薬があるので、しっかりと治療を行なっていきましょう。

→ 肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック について詳しくはこちら

【関連記事】

- ウイルス感染の予防対策が効果を上げ、C型肝炎が原因の肝臓がんが激減している

- C型肝炎の治療薬は劇的に進歩し、今では90%近くの患者が治る!

- 肝炎対策大使に就任した小室哲哉さんは過去血液検査でC型肝炎がわかり、治療してきた経験談を告白|知って、肝炎プロジェクト

【関連記事】

- 7月28日は「World Hepatitis Day(世界肝炎デー)」「日本肝炎デー」|知って、肝炎プロジェクト2017

- オール巨人さん、C型肝炎で入院 インターフェロンによる治療

- 隠れ肝臓病|ウイルス性肝炎|ためしてガッテン(NHK)

- 肝臓がん予防のために「肝炎ウイルス」の検査を受けよう|ためしてガッテン 11月12日

- 肝臓ガンの最大の危険要因は、肝炎ウイルス|検査を受けて早期発見

- C型肝炎治療薬8種に注意喚起指示|C型慢性肝炎治療薬をB型肝炎を併発した患者に使用すると肝機能が悪化する恐れ|厚労省

肝臓関連ワード

肝臓関連ワード

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP