> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > 「年齢ペプチド」が女性の更年期に起こる血管機能障害を抑制し、動脈硬化や循環器疾患を予防する可能性がある

【目次】

■女性は更年期に入ると、血管が硬くなり、動脈硬化になりやすい

参考画像:乳由来成分の”血管機能改善”研究 乳由来成分「年齢ペプチド」が更年期に起こる血管機能障害を抑制する可能性を確認(2014/7/14、カルピス株式会社プレスリリース)

乳由来成分「年齢ペプチド」が更年期に起こる血管機能障害を抑制する可能性を確認

(2014/7/14、アサヒカルピスウェルネス株式会社プレスリリース)

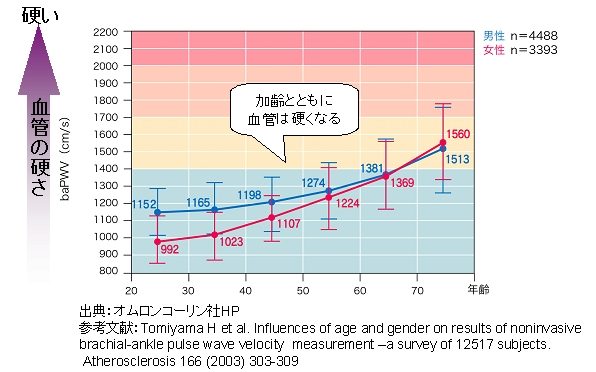

血管機能は加齢に伴い低下しますが、特に女性は45歳頃を過ぎ更年期に入ると血管内皮機能が低下し、その状態が続くことで血管が硬くなり(図1)、動脈硬化の発症が加速することが知られています。

更年期高血圧とは!?|女性の高血圧は40代以降、急増するで紹介した平成22年国民健康・栄養調査の高血圧(正常高値も含む)の年代別頻度によれば、女性の場合は、40代に入り、更年期に入ると高血圧になる人が急増しています。

女性ホルモン(エストロゲン)と高コレステロール血症によれば、エストロゲンは、血管を柔らかくするなど抗動脈硬化作用があるのですが、更年期を迎える時期になると、卵巣の機能が衰え、その結果、卵巣から分泌されている女性ホルモン(エストロゲン)の量が減少します。

血管を拡張する働きを持つエストロゲンが減少することによって、血管の柔軟性が低下し、血圧が高くなっていくと考えられます。

→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら

【関連記事】

■「年齢ペプチド」は血管内皮機能・血管柔軟性を改善する

by Norio NAKAYAMA(画像:Creative Commons)

乳由来成分「年齢ペプチド」が更年期に起こる血管機能障害を抑制する可能性を確認

(2014/7/14、アサヒカルピスウェルネス株式会社プレスリリース)

1990年代に、「カルピス酸乳」 の発酵過程で生ずる乳由来の2種類のペプチド「VPP、IPP」 を発見しました。

「VPP、IPP」には、血管内皮機能 改善、動脈硬化抑制、血管年齢の若返りなどの可能性があることをこれまでに明らかにしており、これを「年齢ペプチド」 と名づけ、様々な角度から有用性を実証してきました。

「カルピス酸乳」の発酵過程でできる乳由来の2種類のペプチド「VPP(バリン・プロリン・プロリン)」「IPP(イソロイシン・プロリン・プロリン)」(これらのペプチドを総称してを「ラクトトリペプチド(=年齢ペプチド)」と名付けた)には、血管内皮機能改善、動脈硬化抑制、血管年齢の若返りなどの可能性があるそうです。

そこで、「年齢ペプチド」が更年期に起こる血管機能障害に与える影響を調べるために次のような実験を行ったそうです。

更年期の症状を示す卵巣摘出ラット(以下、更年期障害モデルラット)を3群にわけ、それぞれに、水、水に「VPP」、「IPP」を溶解したものを、また対照群として更年期の症状を示していない健常なラットに水を24週間自由に飲水摂取させました。その後、血管内皮機能の指標である、血管拡張度と血中NO 濃度、また血管の硬さの指標である脈波伝播速度(PWV) を測定しました。

更年期障害ラットに「年齢ペプチド」を溶かしたものを24週間を自由に飲ませ、血管拡張度、血中NO 濃度、脈波伝播速度(PWV) を測定したそうで、次のような結果が出たそうです。

【補足】用語説明

脈波伝播速度

(PWV: Pulse Wave Velocityの略)

血管の硬さ(柔軟性)を表し、循環器疾患の発症を予測する指標の一つとされています。上腕と足首にセンサーを巻き、心臓から押し出された血液によって生じた拍動(脈波)が血管を通じて手足に届くまでの時間を測定します。血管が硬いほど、拍動が速く伝わるため、脈波伝播速度は高くなります。循環器内科や人間ドックのオプションなどで測ることができます。

脈波伝播速度(PWV:Pulse Wave Velocity)は血管の硬さ(柔軟性)を示す循環器疾患の発症を予測する指標の一つです。

PWVは、上腕と足首にセンサーを巻き、拍動(脈波)が血管を通じて手足に届くまでの時間を測定します。

血管が硬いほど、拍動が速く伝わるため、脈波伝播速度は高くなるということになります。

【関連記事】

NO

(一酸化窒素=Nitric Oxideの略)

NOは強い血管拡張作用を示し、動脈硬化の進行や血栓の形成を抑制する働きがあるため、循環器疾患を予防する上で重要な物質です。

チョコレートで血圧が下がる!?|高血圧モデルラットを用いたカカオポリフェノール(CBP)の血圧上昇抑制効果を確認|明治によれば、一酸化窒素は、血管の収縮と拡張に関与する物質で、血中NO量が減少すると血管は収縮し、血圧の上昇、血管の血栓形成や動脈硬化を引き起こすそうです。

■実験結果

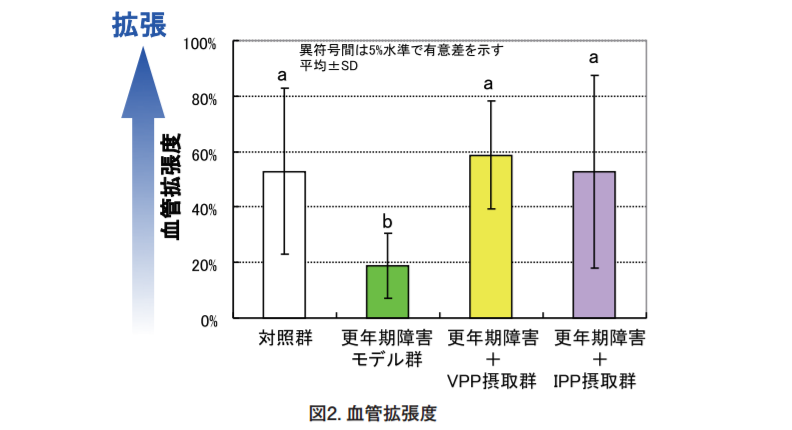

1.「年齢ペプチド」は血管内皮機能を改善する

参考画像:乳由来成分「年齢ペプチド」が更年期に起こる血管機能障害を抑制する可能性を確認(2014/7/14、アサヒカルピスウェルネス株式会社プレスリリース)|スクリーンショット

更年期障害モデルラットは、更年期障害によって血管拡張度が有意に低下しましたが、「年齢ペプチド」(VPP・IPP)を摂取させたラットは、血管拡張度の低下が有意に抑制されるという結果が出ました。

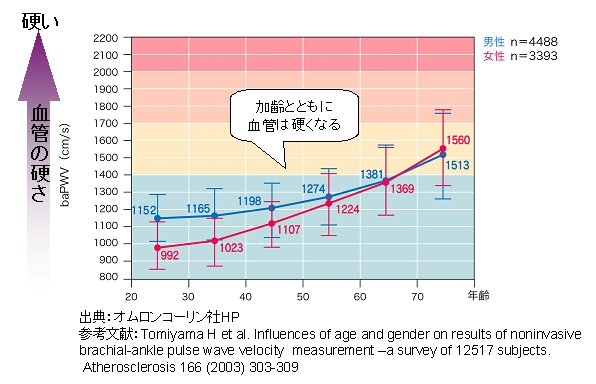

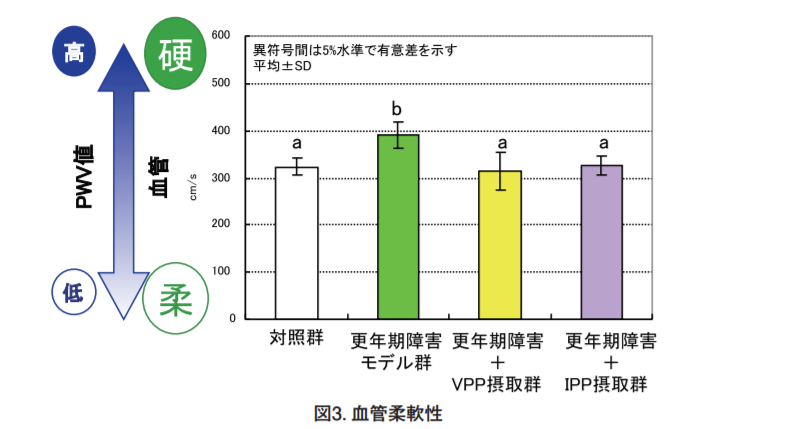

2. 「年齢ペプチド」は血管柔軟性を改善する

参考画像:乳由来成分「年齢ペプチド」が更年期に起こる血管機能障害を抑制する可能性を確認(2014/7/14、アサヒカルピスウェルネス株式会社プレスリリース)|スクリーンショット

更年期障害モデルラットは、更年期障害によって脈波伝播速度(PWV)が有意に上昇した、つまり血管が硬くなるという結果が出ました。

一方、「年齢ペプチド」(VPP・IPP)を摂取させたラットでは、脈波伝播速度の上昇が有意に抑制され、更年期障害ではない対照群と同程度の柔軟性を示すという結果が出ました。

■「年齢ペプチド」(ラクトトリペプチド)配合サプリ「しなやかケア」

|

しなやかケア 年齢ペプチド ≪公式≫ 90粒パウチ 年齢 ペプチド 40代頃からの健康維持サポート 中高年 サプリメント 【5000円以上 送料無料】 カルピス 健康通販 価格:4,200円 |

![]()

■まとめ

「年齢ペプチド」がヒトにも応用が可能であれば、更年期を迎えた女性の動脈硬化や循環器疾患の予防に役立つことが期待できます。

※循環器疾患には、高血圧、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、不整脈などが含まれます。

→ 血管年齢を若くする方法|血管年齢を下げるために効果的な食べ物・運動 について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 「年齢ペプチド」が女性の更年期に起こる血管機能障害を抑制し、動脈硬化や循環器疾患を予防する可能性がある|#カルピス