2018年10月2日放送の「たけしの家庭の医学」ではスーパー健康長寿物質「AIM」を取り上げます。

そこで、番組の放送前に予習をしてみました。

→ 【たけしの家庭の医学】AIM増加が期待できる食品はさんま(DHA)+レモン(ビタミンC)!|10月2日 についてくわしくはこちら

【目次】

- メタボのブレーキ「AIM」に肝臓がんを抑制する働きを発見

- AIMで急性腎不全(AKI)を治療

- 中性脂肪の塊を溶かすたんぱく質「AIM」、肥満治療薬の候補に

- ネコではAIMが急性腎不全治癒に機能していない

■メタボのブレーキ「AIM」に肝臓がんを抑制する働きを発見

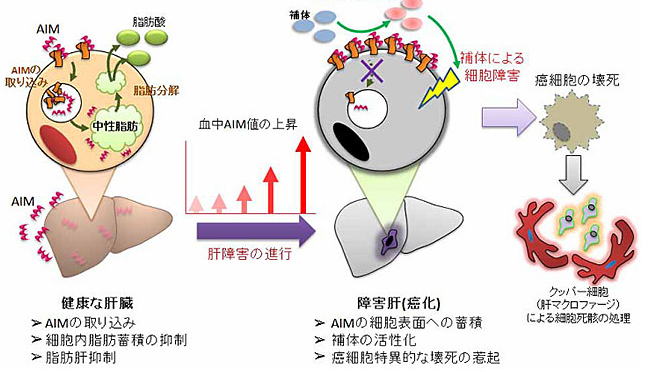

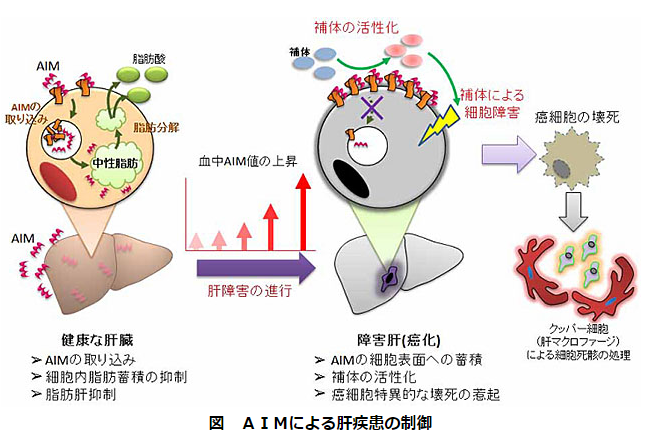

参考画像:メタボのブレーキに肝臓癌を抑制する働きを発見~新しい肝臓癌治療法の可能性~(2014/10/3、IST)|スクリーンショット

メタボのブレーキに肝臓癌を抑制する働きを発見~新しい肝臓癌治療法の可能性~

(2014/10/3、IST)

タンパク質AIM注1)は細胞中での中性脂肪の蓄積を阻害するメタボリックシンドロームのブレーキとして働く。

このタンパク質は肝臓の細胞が癌化すると、細胞の表面に蓄積して癌細胞が除去されやすくする作用があることを今回明らかにした。

肝臓癌は有効な抗癌剤がなく治療が困難であるが、今回の発見により、AIMを利用した新規かつ安全な肝臓癌の治療法を開発できるようになることが期待される。

東京大学 大学院医学系研究科の宮崎徹教授らの研究グループは、通常は脂肪細胞や肝臓の細胞(肝細胞)に取り込まれ、細胞中での中性脂肪の蓄積を阻害することによって肥満や脂肪肝の進行を抑制する、いわばメタボリックシンドロームのブレーキとして働くことが知られているタンパク質AIM(Apoptosis Inhibitor Macrophage:アポトーシス・インヒビター・マクロファージ・タンパク;マクロファージから分泌され、細胞のアポトーシス(細胞死)を抑制する分子)が、肝臓に生じた癌細胞を選択的に除去せしめる働きがあることを明らかにしました。

→ 肝臓がんの症状 についてくわしくはこちら

【参考リンク(論文・エビデンス)】

- Natsumi Maehara, Satoko Arai, Mayumi Mori, Osamu Ohara, Ken-ichi Yamamura, Toru Miyazaki Circulating AIM Prevents Hepatocellular Carcinoma through Complement Activation Cell Reports VOLUME 9, ISSUE 1, P61-74, OCTOBER 09, 2014

■AIMで急性腎不全(AKI)を治療

参考画像:AIM投与による急性腎不全治療につながる革新的成果(2016/1/5、日本医療研究開発機構)|スクリーンショット

(2016/1/5、日本医療研究開発機構)

急性腎不全が生じると、腎臓の中の尿の通り道(尿細管という)に “ゴミ”(細胞の死骸)が詰まり、そのことが腎機能の低下を招く引き金となることが知られている。AIMは通常血液中に存在するが、腎臓の機能が低下すると尿中に移行しゴミに付着する。そして付着したAIMが目印となって、周囲の細胞が一斉にゴミを掃除し、迅速に詰まりが解消され、その結果、腎機能は速やかに改善することが明らかとなった。さらに本研究グループは、AIMを持たないマウスが急性腎不全になると、詰まったゴミは掃除されることなく、腎臓の機能は著しく悪化し続け多くが死んでしまい、またAIMを正常に持っているマウスでも、重症の急性腎不全を起こすと、体内に持っているAIMの量では十分にゴミが掃除されず、腎臓内の詰まりが解消されないまま、やはり多くが死んでしまうことを明らかにした。そしていずれの場合でも、AIMを静脈注射することで、尿細管の詰まりは劇的に解消され、腎機能が速やかに改善し致死率は著しく低下することを見出した(注:致死率は60~100%であったものが、AIM投与により0%となった)。

すなわち、血中のAIM量が不十分である場合(もともと血中濃度が低い場合や、重度の腎不全が生じた場合)には、AIMを投与することで急性腎不全を速やかに改善させ、慢性化する危険を回避することが可能であると考えられる。腎機能低下時の血中AIMの尿中への移行およびゴミへの付着は、ヒト急性腎不全患者でも同様に観察されるため、マウスだけでなくヒト急性腎不全患者においても、AIMによる治療は有効であると考えられる。

東京大学大学院医学系研究科の宮崎徹教授らの研究グループは、タンパク質AIMが、直接腎臓に働きかけ急性腎不全を治癒させることを明らかにしました。

また、急性腎不全が治った後に、定期的にAIMを投与し、腎臓のゴミをきれいにすることにより、急性腎不全の再発や慢性化のリスクを低くする可能性があるそうです。

【参考リンク(論文・エビデンス)】

- Satoko Arai, Kento Kitada, Tomoko Yamazaki, Ryosuke Takai, Xizhong Zhang, Yoji Tsugawa, Ryoichi Sugisawa, Ayaka Matsumoto, Mayumi Mori, Yasunori Yoshihara, Kent Doi, Natsumi Maehara, Shunsuke Kusunoki, Akiko Takahata, Eisei Noiri, Yusuke Suzuki, Naoki Yahagi, Akira Nishiyama, Lakshman Gunaratnam, Tomoko Takano & Toru Miyazaki Apoptosis inhibitor of macrophage protein enhances intraluminal debris clearance and ameliorates acute kidney injury in mice Nature Medicine volume 22, pages 183–193 (2016)

【関連記事】

- DEEPMIND、アメリカ退役軍人省(VA)との提携|約70万人分のデータをディープラーニング用学習データとして活用し、急性腎障害(AKI)のアルゴリズムの改善・開発を目指す

- 急性腎障害の早い段階で、酸化ストレスの抵抗性を高める薬を飲むことにより、慢性腎臓病の進行を抑制できる|東北大学

- 高齢者の急性腎障害(AKI)が治りにくい原因を解明 ステロイドによる治療の可能性|京大グループ

■中性脂肪の塊を溶かすたんぱく質「AIM」、肥満治療薬の候補に

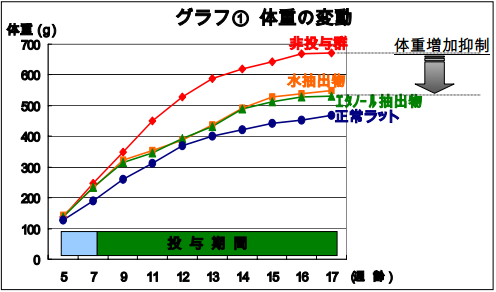

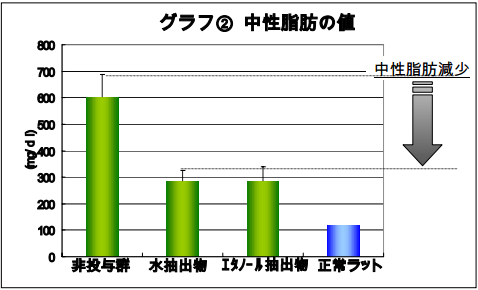

東京大の宮崎徹教授らの共同研究グループによれば、脂肪細胞内で中性脂肪を溶かしたり減らしたりする作用を持つたんぱく質「AIM」を発見したそうです。

→ 中性脂肪を下げる食事・運動・サプリメント について詳しくはこちら

【参考リンク(論文・エビデンス)】

- 肥満になっても、いいの?生活習慣病発症のメカニズムが初めて明らかに(2011/11/9、東京大学)

東京大学大学院医学系研究科の宮崎徹教授らは、血中に多く存在するAIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage)というタンパク質が、炎症の根本的な原因となっていることを突き止めました。

実は、AIMには脂肪細胞中の中性脂肪を分解する性質があります。つまりAIMは肥満を防ぐ役割を持つタンパク質なのです。 - Jun Kurokawa, Hiromichi Nagano, Osamu Ohara, Naoto Kubota, Takashi Kadowaki, Satoko Arai, Toru Miyazaki Apoptosis inhibitor of macrophage (AIM) is required for obesity-associated recruitment of inflammatory macrophages into adipose tissue Proceedings of the National Academy of Sciences Jul 2011, 201101841; DOI: 10.1073/pnas.1101841108

- JunKurokawa, SatokoArai, KatsuhikoNakashima, HiromichiNagano, AkemiNishijima, KeishiMiyata, RuiOse, MayumiMori, NaotoKubota, TakashiKadowaki, YuichiOike, HisashiKoga, MariaFebbraio, ToshihikoIwanaga, ToruMiyazaki, Macrophage-Derived AIM Is Endocytosed into Adipocytes and Decreases Lipid Droplets via Inhibition of Fatty Acid Synthase ActivityAuthor links open overlay Cell Metabolism Volume 11, Issue 6, 9 June 2010, Pages 479-492

■ネコではAIMが急性腎不全治癒に機能していない

ネコに腎不全が多発する原因を究明―ネコでは AIM が急性腎不全治癒に機能していない―

(2016/10/12、東京大学)

血液中のタンパク質 AIM(apoptosis inhibitor of macrophage;CD5L とも呼ばれる)は急性腎不全を治癒させる機能を持つ(注 1:過去の主な文献 1-6)が、ネコAIM は急性腎不全時に機能せず、そのためにネコでは正常な治癒・回復が障害されていることを見出した。

ネコ型 AIM に起因する急性腎不全の治癒障害は、AIM タンパク質の投与によって治療できた。

ネコは血液中にAIMをじゅうぶん持っているにもかかわらず、急性腎障害が生じても腎臓の機能は回復せず、そのまま慢性腎不全へと進行してしまう可能性が高いことが明らかになったそうです。

ネコにAIMを投与することで急性腎不全を速やかに改善させ、慢性化する危険を回避することが可能であると考えられます。

【参考リンク(論文・エビデンス)】

- Ryoichi Sugisawa, Emiri Hiramoto, Shigeru Matsuoka, Satomi Iwai, Ryosuke Takai, Tomoko Yamazaki, Nobuko Mori, Yuki Okada, Naoki Takeda, Ken-ichi Yamamura, Toshiro Arai, Satoko Arai & Toru Miyazaki Impact of feline AIM on the susceptibility of cats to renal disease Scientific Reports volume 6, Article number: 35251 (2016)

- 腎臓の働きを改善する遺伝子「AIM」でネコの寿命が2倍に!? | 広報誌「淡青」37号より(2018/10/9、東京大学)

→ 【たけしの家庭の医学】AIM増加が期待できる食品はさんま(DHA)+レモン(ビタミンC)!|10月2日 についてくわしくはこちら