参考画像:メチル水銀は血管内皮増殖因子の発現亢進により血液脳関門の障害を来すことが明らかに!-水俣病の病態解明と治療開発につながる発見- (2017/1/25、新潟大学)|スクリーンショット

■水俣病の原因「メチル水銀中毒」の神経障害メカニズムを解明|新潟大

メチル水銀は血管内皮増殖因子の発現亢進により血液脳関門の障害を来すことが明らかに!-水俣病の病態解明と治療開発につながる発見-

(2017/1/25、新潟大学)

メチル水銀中毒の神経障害メカニズムとして,血管のバリア機能の障害が重要であることを初めて明らかにしました。

なぜメチル水銀中毒で,小脳や後頭葉が侵され,ふらつきや視野の狭窄といった障害が出現するのかを初めて明らかにしました。

従来有効な治療法がなかったメチル水銀中毒に対し,新たな治療法として,VEGF を標的とする抗体療法を見出しました。

新潟大学の高橋哲哉助教及び下畑享良准教授らが行なったラットの実験によれば、水俣病の原因とされるメチル水銀中毒のメカニズムを解明したそうです。

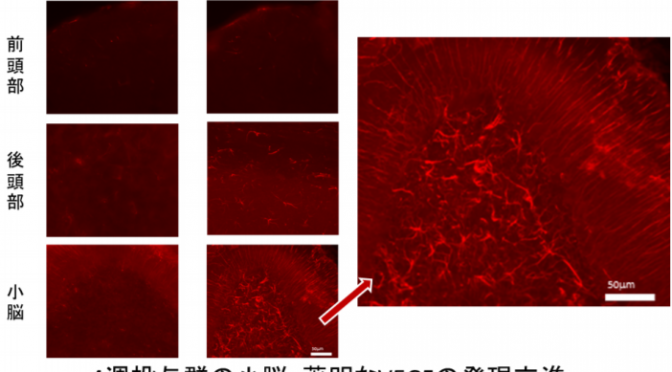

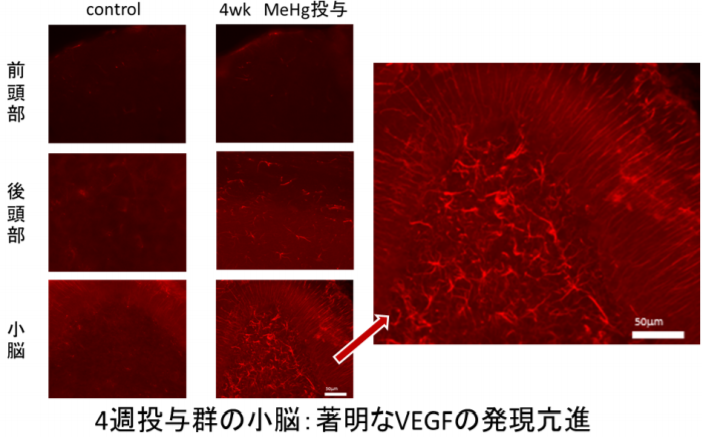

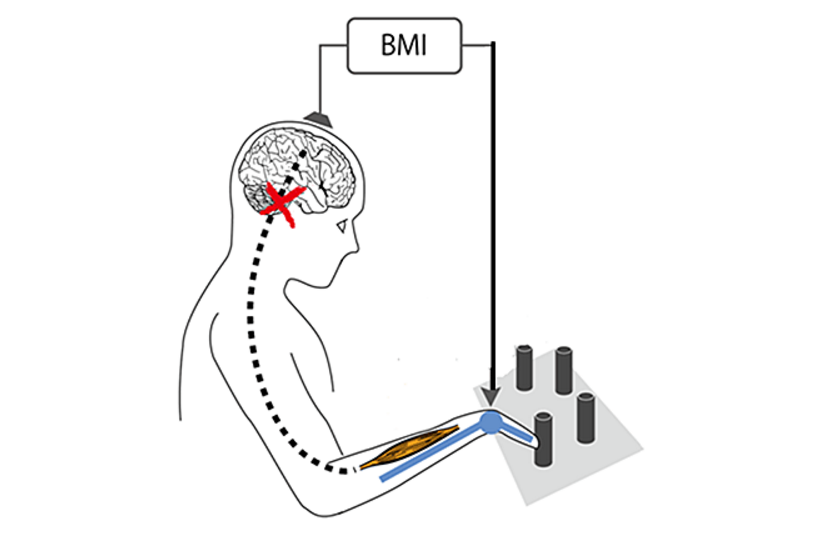

その結果,VEGF は水俣病で障害のみられる小脳・後頭葉で増加し,特に小脳における顕著な発現が認められました(図)。VEGF は血管バリア機能の破綻を起こしますが,実際に小脳では血管内の物質が,脳組織へ漏れ出していることを確認できました。このためにメチル水銀中毒に伴う血管内の有害物質が脳内に漏れ出して神経障害が生じると考えられました。VEGFの作用を中和する抗 VEGF 抗体を,メチル水銀中毒ラットに投与したところ,運動機能の障害(後肢交叉現象)に改善がみられました。

メチル水銀を投与すると、小脳や後頭葉で血管内皮増殖因子(VEGF;血管バリア機能の破たんを起こす)が増加し、小脳において血管内の有害物質が脳内に漏れ出したことによって、神経障害が生じると考えられます。

また、抗VEGF抗体をメチル水銀中毒ラットに投与したところ、運動機能の障害(後肢交叉現象)に改善がみられたことにより、水俣病の解明と治療法の解明につながることが期待されます。

P.S.

<マグロ過食に注意>妊婦が食べ過ぎると胎児の運動機能や知能の発達に影響がある可能性も|東北大で紹介した東北大チームの疫学調査によれば、水俣病の原因物質であるメチル水銀を比較的多く含むマグロやメカジキなどの魚介類を妊婦が食べ過ぎると、一般的な食用に問題のない低濃度の汚染でも胎児の運動機能や知能の発達に影響がある可能性が分かったそうです。