> 健康・美容チェック > 高血圧 > 血圧が高い > 「高血圧」と診断されながら治療のために医療機関を受診していない人が約半数

■「高血圧」と診断されながら治療のために医療機関を受診していない人が約半数

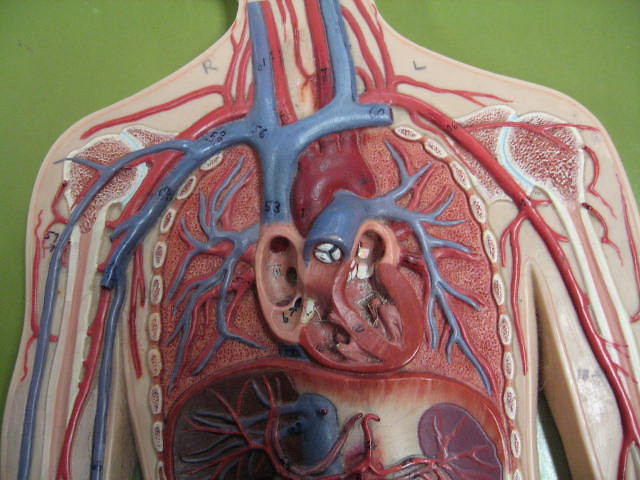

by Jasleen Kaur(画像:Creative Commons)

「高血圧」で医療機関未受診が約半数

(2010/1/26、医療介護CBニュース)

高血圧と診断されながら治療のために医療機関を受診していない人が約半数に上ることが、医師や農学系の研究者らのグループの調査で明らかになった。

受診しなかった理由については、「生活習慣を変えることで改善しようと思ったから」が35.4%で最も多かった。

高血圧と診断されても、治療のために医療機関を受診していない人が約半数だったそうです。

病院を受診しなかった理由については、「生活習慣を変えることで改善しようと思ったから」が35.4%で最も多かった。

以下は、「自覚症状がなかったから」(27.1%)、「放っておいても問題が無いと思ったから」(12.5%)、「治療費が高額になると思ったから」(10.4%)が続いた。

「生活習慣を変えることで改善しようと思ったから」というのは、前向きな理由ですので、まだ良いのではないでしょうか。

ただし、正しい改善の仕方を知る上でも、医療機関を利用するというのは大事なことだと思います。

「自覚症状がなかったから」「放っておいても問題がないと思ったから」という答えは、危険な答えだと思います。

改善出来る段階でしっかりと対策を行わなければ、後々が大変です。

高血圧と診断された段階で、生活習慣の改善が必要であるとの自覚が必要だと思います。

「医療費が高額になると思ったから」というのは、意外と多い答えなのではないでしょうか。

どのくらい必要なのか、金額・治療期間含めて不安な点は多いと思います。

この点を少し目安があると安心して治療を始める人も多いと思います。

つまり、高血圧の治療にどれくらいの費用・治療期間が必要であるかを明確に知らせることが重要なんですね。

そして、私たちは、高血圧と診断されたときには、しっかりと治療を行なっていきましょう!

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動) について詳しくはこちら