> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病の合併症 > 糖尿病性神経障害 > Siren Care|糖尿病患者の足の炎症や傷害を温度センサーでリアルタイムに見つけるスマートソックス

【目次】

■Siren Care|糖尿病患者の足の炎症や傷害を温度センサーでリアルタイムに見つけるスマートソックス

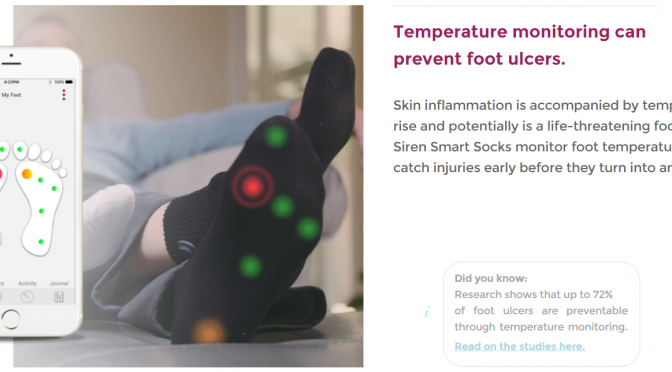

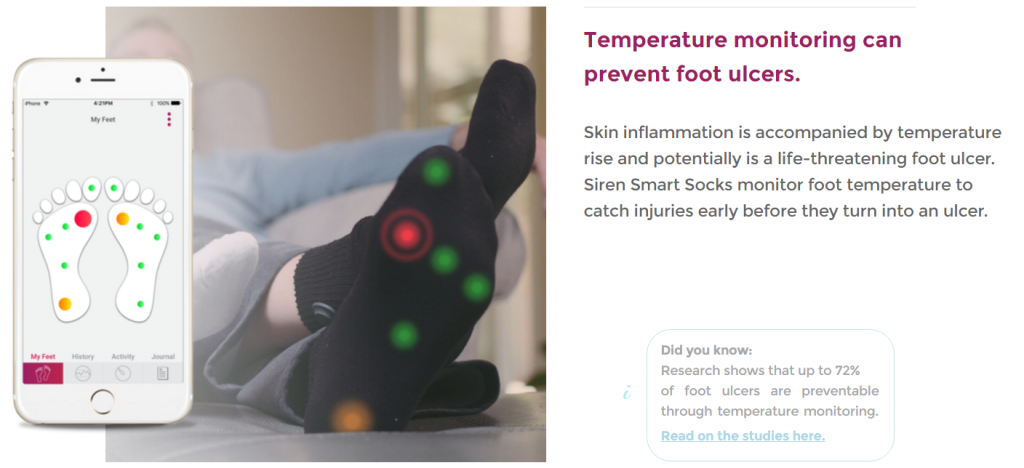

参考画像:Siren Care|スクリーンショット

糖尿病患者の健康状態を常時チェックして警報をスマホに送るSiren Careの“スマートソックス”

(2016/11/26、TechCrunch Japanese)

Sirenのソックスは靴の中敷きよりも皮膚によく密着する。センサーはソックスの生地に織り込まれていて、炎症があるとそれを検出する。その情報はユーザーのスマートフォンにアップロードされ、問題を警報する。

ソックスが異常な高熱を検出すると、そのデータはソックスとアプリとクラウドに保存される。それは足に傷害があるというサインなので、足を調べろという警報がユーザーに送られる。

Siren Careが開発したのは、糖尿病患者が温度センサーで炎症や傷害をリアルタイムで検出するスマートソックス(靴下)です。

糖尿病で足(下肢)切断のリスクが上がる?「足の痛みがない」「足の冷え」に注意!によれば、糖尿病性神経障害になり足の痛みの感覚がなくなると、靴擦れや足の傷ができても気づきにくく、また、細菌の感染への抵抗力が弱くなることによって、足が壊死してしまい、切断にまで至ってしまうことがあります。

スマートソックスが異常な高熱を検出すると、足に障害が起きているサインを送り、感染症や足の切断手術など深刻な事態になるのを防ぐことが期待されます。

→ 糖尿病性神経障害 について詳しくはこちら

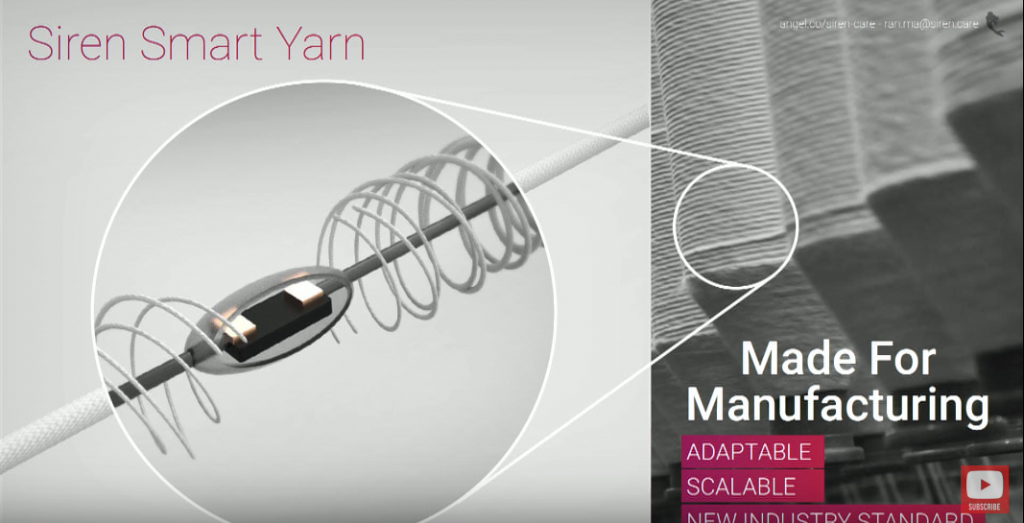

参考画像:[500 STARTUPS DEMO DAY 2016] BATCH 18, Siren Care|スクリーンショット

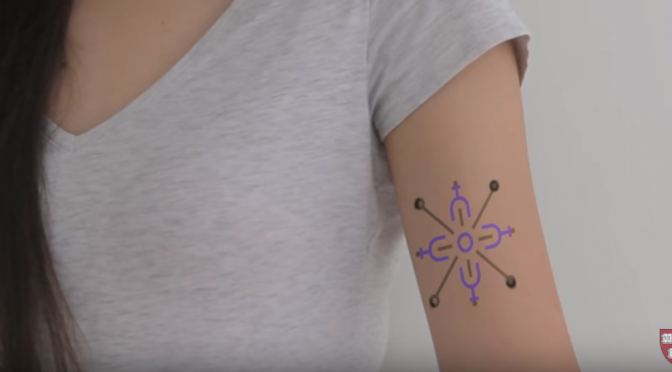

Maは曰く、“わが社のSmart Textile(電脳織物)技術は、さまざまなセンサーや電子回路を織り込める。湿度センサー、圧力センサー、光センサー、LED、RFID、MCU、BLEなどなど、何でもシームレスに布地と一体化する”。

センサーや電子回路を布地に織り込む技術があれば、ウェアラブルデバイスをつけるという感覚さえもなくなっていくのではないでしょうか。

糖尿病患者にはこのソックスを履くように促すことにより、そのサインを早く察知することができそうですね!

■伝導性繊維をすべてのファッションアイテムに織り込む時代が来る!?

【追記(2017/1/15)】

Project Jacquard: Making the Jacket

(2016/1/13、wired)

プーピレフのアイデアの正式名称は「Project Jacquard」(プロジェクト・ジャカード。その名称は伝統的な機械織りの技法にちなんでいる)。その目標は、伝導性繊維を地球上のすべての衣類と布に織り込んで、タッチセンサーや触覚フィードバックなどの機能を、ジーンズからクルマのシート、カーテンに至るまで、あらゆるものに搭載することだ。

「センサーを素材として生地に織り込むことができれば」とプーピレフは言う。「それはエレクトロニクスからの解放を意味する。身の回りにあるベーシックな素材をインタラクティヴにできるのだ」

グーグルの先進技術プロジェクト部門、ATAP(Advanced Technology and Projects)が取り組んでいるのが「Project Jacquard」という伝導性繊維をあらゆるファッションアイテムに搭載できるような技術の開発です。

伝導性繊維をあらゆるファッションアイテムに搭載できるようになるとどうなるでしょうか?

プーピレフはそれが意味することを想像し始める。着替えていることを電話が認識し、蝶ネクタイを結ぶと同時にUberでクルマを呼んでくれたらどうだろう? ランニングシューズを履くと同時に、自動的に運動記録が開始するとしたら? あるいは服の袖を一度軽くスワイプしただけで通話ができ、相手の声も聞こえるとしたら?

いま私たちが使っているスマホやウェアラブルデバイスの操作を服に触れるだけでできるようになるのです。

Introducing Levi’s® Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google

リーバイスはグーグルが開発した繊維「Jacquard(ジャカード)」で制作したジャケット「Levi’s Commuter Trucker Jacket」を発売するそうです。

スマホと連携する袖口部分をまるでスマホを操作するようにタップしたりスワイプすることで、電話やメール、音楽の再生、道案内などの機能を使うことができます。

しかし、伝導性繊維を開発しても問題になるのは、現実の製造工程に組み込めるのかどうかです。

製造の現場に飛び込んだイヴァン・プーピレフはその製造工程の過酷さ(伝導性繊維にとっての)を目の当たりにします。

「飛び出た余分な糸の繊維を除去するために、直火にかけるなどというプロセスすらあった」と彼は言い、その荒々しさに首を振る。「そんなことが行われているとは知らなかったが、それはほんの一例に過ぎない。伸ばして水に漬け、ホットプレスにかけ圧縮する。布の種類によっては金属の爪で引き裂くことすらある。電子部品(を組み込む)とすれば、致命的だ」

製造工程では火にかけたり、水につけたり、圧縮したりするなど電子部品を組み込んだ電導性素材にとっては様々な課題が見つかりましたが、編み込みの技術や製造工程に取り入れる方法について解決していったそうです。

プーピレフは、服の袖を全面液晶ディスプレー化するという自分の夢を笑いつつ、それを本当に実現するのに関心をもつ誰かと協力することの重要性を熱っぽく語った。

脈拍数や血液中の酸素濃度などを表示し、肌に貼れる有機ELディスプレイを開発|東大で紹介した東京大学の染谷隆夫教授らの研究グループは、センサーで検知した脈拍数や血液中の酸素濃度を表示できる、肌にフィットして貼っていることに気付かないほど違和感なく装着できる有機ELディスプレイを開発したそうですので、服の袖を全面液晶ディスプレイ化するのもそう遠くない未来かもしれません。

【追記(2017/1/22)】

独自に開発した電導性のあるインクを使い、生地をワイヤレスな電子回路化するブランド「Loomia」

(2016/10/26、DiFa)

生地に特殊なインクでプリントされた電子回路は、もとのサイズから約2倍も引き伸ばすことが可能。柔軟性と伸縮性をもったスマートファブリックは、テクノロジーを使ったファッションデザインの可能性を大きく広げることになりそうです。

「Loomia(ルーミア)」は、電子回路を布地に織り込むのではなく、電導性のあるインクを使って生地を電子回路化しています。

電子回路を布地に織り込む技術なのか、インクを使って布地を電子回路化するのか、それとも全く違った発想のものが出てくるのか、楽しみですね。

■まとめ

心拍などのデータを測定できる新素材を開発しているメーカーもありますので、センサーや電子回路を布地に織り込む技が生かされるようになるのではないでしょうか。

→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら

→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む Siren Care|糖尿病患者の足の炎症や傷害を温度センサーでリアルタイムに見つけるスマートソックス