> 健康・美容チェック > 胃腸の病気 > 1月7日は七草粥|おせち料理に疲れた胃腸を休ませましょう!

【目次】

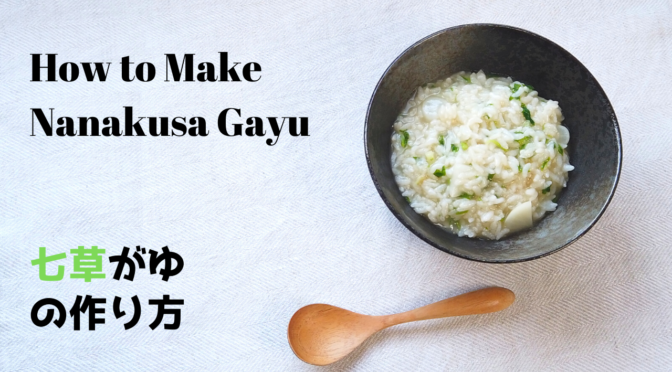

この記事では、ばあちゃん直伝の「七草粥」の作り方を写真付きで丁寧に解説します。

家庭でも再現しやすいよう「料理のコツ」や「失敗しないポイント」まで取り上げます。

※このレシピはテレビ番組/家庭の知恵から生まれた実践的な料理法です。

今回は「七草粥」の作り方を紹介します。

このレシピは、「ばあちゃんの料理はなぜ体にやさしいのか?」という考え方に基づいた家庭料理のひとつです。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

今日は1月7日。1月7日といえば、七草粥ですよね。

なぜ七草粥を食べるのか御存知ですか?

日本で七草粥の習慣が始まったのは古く、平安時代の文献の中にはすでにその記録が残っています。

「七草粥」は邪気を払うための儀式として知られていますが、実は現代の栄養学的に見ても大変健康によい食事だったです。

この7種を食べることで、おせち料理に疲れた胃を休め、緑黄色野菜の少ない冬場に必要な栄養価を取ることができたのです。

七草粥を食べて、おせち料理に疲れた胃を休めてくださいね。

最近ではスーパーで簡単に「七草セット」を手に入れることができます。

- せり

- なずな

- ごぎょう

- はこべら

- すずな

- すずしろ

- ほとけのざ

この春の七草を使った粥が七草粥です。

| 材料 |

|——|

| ごはん |

| 出汁(ウェイパー(中華スープの素)・昆布) |

| 七草(せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ) |

| しょうゆ |

| 塩 |

【作り方】

1.すずな・すずしろの実は食べやすい大きさに切り、2分ほど塩ゆでします。せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざは軽く塩ゆでして、あげた後水で冷やします。

2.鍋に昆布を入れて出汁をとり、ウェイパー(中華スープの素)、塩、醤油でスープの味付けをします。

3.(2)に炊いたご飯を入れて、やわらかくなるまで温めます。

4.最後に七草を入れて出来上がり!

七草がゆのレシピ・作り方/How to Make Nanakusa Gayu (Seven Herb Rice Porridge)

◎作り方のポイント・コツ◎

コツ1)七草だけだと味気ないので、中華スープの素を使ったり、干エビや干貝柱で魚介の味を加えることで、深い味わいの七草粥になります。

(2010/1/7、東京ウォーカー)

薬膳で人気の飲食店「笑龍 シブヤ西武店」の副料理長・荒木さんに、おいしい七草粥の作り方を教えてもらった。

まずは、前日のうちにご飯を炊き、米の5~6倍の水にひと晩浸しておく。

翌日に軽く火にかけ、食べやすい大きさに切った七草、生薬(温暖食)を入れてひと煮立ちさせる。

この時のポイントは、前日からご飯をつけておくこと。

通常2・3時間煮込むところを、前日の夜に浸しておけば、翌日は火を通すだけでお粥になるのだ。

さらに、荒木さんいわく「干エビや干貝柱でうま味を加えるといいかもしれません」とのこと。

七草だけだと味気ないので、干エビや干貝柱で魚介の味を加えることで、深い味わいの七草粥になる。

すでに今日は1月7日なので、前日の仕込みができないのが残念ですね。

ただ、こうしたレシピを覚えておくと、おいしくて体にやさしいおかゆを作るときの参考になると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。

◎Q&A◎

##### Q. なぜ七草粥を食べるの?

A. 「七草粥」は邪気を払うための儀式として知られていますが、実は現代の栄養学的に見ても大変健康によい食事だったです。

この7種を食べることで、おせち料理に疲れた胃を休め、緑黄色野菜の少ない冬場に必要な栄養価を取ることができたのです。

七草粥を食べて、おせち料理に疲れた胃を休めてくださいね。

最近ではスーパーで簡単に「七草セット」を手に入れることができます。

Q. 七草の健康効果は?

A. 「七草粥」の七草が持つ栄養・健康効果とは?|せり・なずな・ごぎょう・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ

1.せり

せりは、保温効果に優れているので、冷え性の方は七草粥だけではなく、この冬の時期に食べるとよい食べ物といえそうです。

2.なずな

抗酸化作用のあるカロテンが豊富です。

3.ごぎょう(おぎょう)

咳止め効果があるそうなので、風邪がはやる今の時期にぴったりですね。

4.はこべら

昔から腹痛薬とされ、また利尿作用もあるそうなので、むくみが気になる人におすすめ。

5.ほとけのざ

胃腸やむくみに効果的なので、年末年始で負担のかかった胃腸を休ませるためにも食べたいですね。

6.すずな(カブ)

すずなは腹痛薬としてもつかわれているそうですので、胃腸が疲れている方におすすめですね。

7.すずしろ(大根)

すずしろは大根のことで、すずなと同じく葉はカロテンやビタミンCが豊富な緑黄色野菜。風邪予防・美肌のためにもとっておきたい野菜といえそうです。

◎まとめ◎

このレシピも、ばあちゃんの料理が体にやさしいと言われる理由のひとつだと感じています。

家庭料理の考え方については、こちらの記事でまとめています。

→ なぜ「ばあちゃんの料理」は体にやさしいの?─家庭の知恵から考える、食と健康

※ばあちゃんの料理が続いてきた理由は、特別な栄養学ではなく、“無理なく続く味”だったからです。

→ ばあちゃんの料理教室SNS・ばあちゃんの料理教室ができたきっかけ はこちら

|

|

新品価格 |

![]()

胃腸の病気

胃腸の病気

■胃痛(胃が痛い)|胃の痛みから考えられる病気とその原因・特徴的な症状

「本記事は医療行為の代替ではなく、テレビ・論文・公的資料を一般の生活者向けに噛み砕いたものです」