味の素㈱、東京大学、お茶の水女子大学との共同研究で「電気調味料」の技術を開発(2024年9月10日、味の素)によれば、味の素は東京大学、お茶の水女子大学との共同研究で、経皮電気刺激を活用して食品の味を調整する新しい概念の「電気調味料」を世界で初めて開発しました。

「電気調味料」とは、下顎前部および首後部への微弱な電気の刺激で味覚をコントロールする技術そのものを指し、今回、経皮電気刺激によって複数の食品の味がより強まることを実証した一連の研究成果が、Hypertension Research誌に掲載されました。

【参考リンク】

- Funamizu, T., Matsumoto, R., Suzuki, A. et al. Sensory studies on the taste and flavor perception of food products by anodal transcutaneous electrical stimulation. Hypertens Res (2024). https://doi.org/10.1038/s41440-024-01867-5

■背景

高血圧治療ガイドラインによれば、食塩摂取量は一日6グラム未満となっていますが、WHOの掲げるナトリウム摂取量はさらに低く5グラム未満となっています。

日本人の食事摂取基準(2010年版)では,成人において今後 5年間に達成したい食塩摂取の目標量として男性 9.0 g/日未満,女性 7.5 g/日未満を設定していますが,平成21年国民健康・栄養調査では,男女とも約70%がこの目標量を超える食塩を摂取しているのが現状です。

近年、フォークなど電気が流れる食器および食品を介して舌に電気刺激を加えることで、食器が口に接触している間の食品の味を増強させる技術が開発されています。

【関連記事】

■今回のポイント

今回のポイントは、「咀嚼・嚥下中でも電気刺激の効果があり、液体系だけでなく固体系食品にも応用が可能」であること。

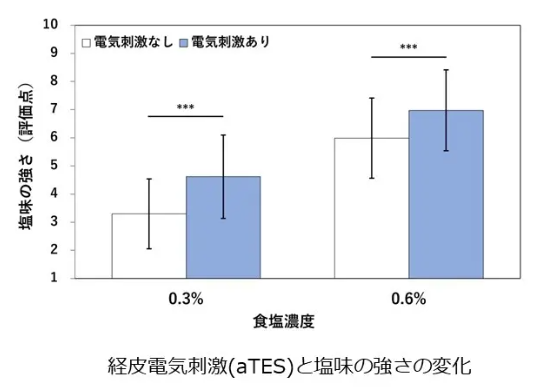

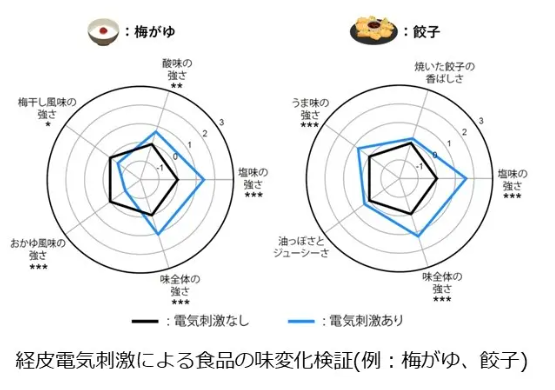

今回の研究では、1)塩分濃度が低い食品のモデルとして濃度が0.3%、0.6%の食塩水の塩味増強効果を検証した結果、ともに有意に塩味が強まることを実証、2)液体や固体、和洋中様々なジャンルの6種の減塩食品について、経皮電気刺激の影響を検証したところ、全てにおいて有意な塩味の増強が確認、3)食品によっては、塩味だけでなくうま味や酸味も強まり、かつ風味も変化することが示され、電気刺激は食品の味だけでなく風味にも影響を与えることを実証されました。

■まとめ

減塩を可能にするウェアラブルデバイスを装着すれば、減塩食を必要とする高血圧の人だけでなく、家族全員もおいしい減塩食に変えることができます。

ARダイエット|AR(拡張現実)で満腹感をコントロールできるようになる!?や東大教授が「ダイエットめがね」を開発では、視覚を錯覚させることで生活を良くしようとしています。

今後は、こうした五感にハッキングして、その感覚を大きくしたり、小さくしたりして、生活を改善するという方向に進んでいくのではないでしょうか。

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら