【目次】

■運動不足の成人、世界で14億人余り|座りがちのライフスタイルが広がっていることが背景

by Guian Bolisay(画像:Creative Commons)

運動不足の成人、世界で14億人余 WHO「病気の主要リスク」と警鐘

(2018/9/5、AFPBB)

世界保健機関(WHO)が世界168か国・地域の190万人を対象に2016年の運動量を追跡調査し、英医学誌ランセット(The Lancet)に掲載された論文によれば、運動不足が原因で心臓病や糖尿病などの病気にかかるリスクが高まっている成人が世界で14億人あまりいるそうです。

今回の研究から考えないといけないことは、座りがちのライフスタイルが広がっていることと運動が重要だとはわかっていても実際にしている人が少ないことです。

■座りがちのライフスタイル

by Incase(画像:Creative Commons)

座り過ぎが健康に良くないというのはここ数年でよく言われるようになったことですよね。

座りすぎが病気の原因になる!?|1日11時間以上座っている人は死亡リスクが1.4倍|#あさイチ(NHK)で取り上げたオーストラリア・シドニー大学による20万人以上の調査によれば、1日11時間以上座っている人は4時間未満の人と比べて、死亡リスクが40%以上高いことがわかっています。

その理由としては、長時間座り続けることによって、血液の循環や代謝に影響があって、心筋梗塞や糖尿病、肥満などの生活習慣病のリスクが高まると考えられます。

ポイントは、「下半身の筋肉がほとんど動かないこと」。

長時間座る

→下半身の筋肉が動かない

→血流速度が低下し、全身の血行が悪くなる

→代謝機能(筋肉が働くときに栄養を消費する)が低下

→血液中の糖や中性脂肪が消費されにくくなる

→(長く続くことで)糖尿病などの病気になる

長時間座ることはどのくらい健康に悪いのか?によれば、長時間座ることの健康への影響は次のようなものが挙げられています。

- 脂肪を分解する酵素が90%減少

- インスリン値は下がる

- 善玉コレステロール減少

- 血圧は上がる(高血圧)

- 脚の筋肉で支えていた体重は首と背骨にかかり、座ることで脳の血栓ができやすくなる

- 肥満、糖尿病、心循環系の病のリスクも高まり、心臓病のリスクも2倍になる

- 乳がんにも悪影響を与える

座る時間が増えると、糖尿病やメタボのリスクが増える!?で紹介したオランダの研究チームによれば、座る時間が増えると、2型糖尿病の発症リスクやメタボリックシンドロームのリスクが増大することがわかったそうです。

また、【#ガッテン】1時間座り続けると22分寿命が縮む!?耳石が動かないと自律神経や筋肉の働きが衰えてしまう!30分ごとに立ち上がってアンチエイジング!によれば、長時間同じ姿勢のままでいる=「耳石があまり動かないこと」が全身の筋肉や自律神経の働きが衰え、筋力の低下、循環機能低下、代謝の異常などが起こしてしまうということがわかったそうです。

■運動が重要だとはわかっていても実際にしている人が少ない

運動したいけど運動する時間が取れない女性に2つのアドバイス|72.5%の女性が「運動する時間が不足」|63.6%が運動によって健康が改善されたと回答によれば、自身の健康維持・改善のために気をつける必要があると考えていることと実際に行なっていることについて尋ねたところ、48.3%の女性が運動の必要性を感じていると回答したものの、実際に運動を行なっているのは18.8%だけであり、意識としては健康のために運動は必要だと感じていても、実際の行動には移せていないということがわかりました。

20歳代女性、9割以上運動習慣なし|若い女性に「ロコモ」が急増している!|国民健康・栄養調査で紹介した厚生労働省の国民健康・栄養調査によれば、1回30分週2回以上の運動を続けている人の割合も20歳代の男性17%、女性8%と若い世代ほど低いことが分かったそうです。

これらのことから考えられるのは2つ。

一つは、こまめに立ち上がる習慣を作ること。

もう一つは、運動をすることのハードルを下げること。

■こまめに立ち上がる習慣を作る

最新の研究によれば、座ることをこまめに中断し、立ち上がって動くことで、血液中の糖や中性脂肪の値が改善することがわかってきています。

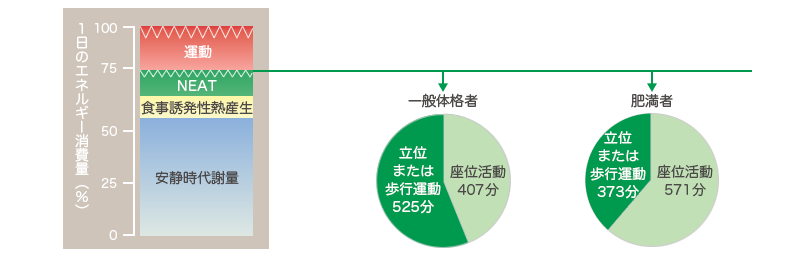

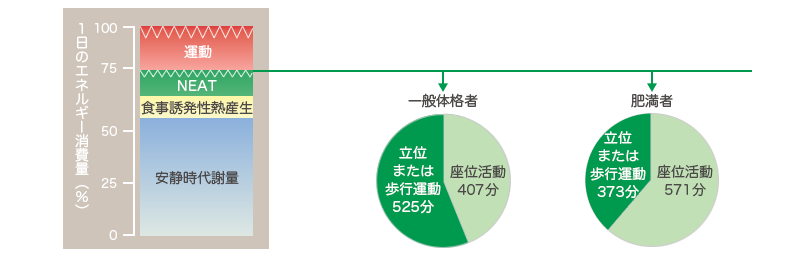

家事をすると肥満予防につながる!?でも紹介しましたが、近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネット

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

このページによれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

この結果から判断すると、座位活動を減らして、家事などを行う時間を増やすことや歩行活動をすることが肥満予防・メタボリックシンドローム予防、ダイエットにつながる考えられますので、積極的に家事に取り組んでみてもいいのではないでしょうか?

ただ、どうしてもデスクワークで座る時間が長くなってしまう人もいることでしょう。

そんな方は座ったままでかかとを上げ下げする運動をおすすめします。

座りすぎが病気の原因になる!?|1日11時間以上座っている人は死亡リスクが1.4倍|#あさイチ(NHK)で取り上げた座った状態で、かかとをゆっくりと上げ下げする「かかと上げ運動」をする実験によれば、血流速度が、安静時の4倍に改善したそうです。

そして、できるのであれば、こまめに席を立つ必要があるオフィス環境を作りましょう。

長時間イスに座っているのは、健康に良くないらしい

・電話の時は、席を立つこと

・同僚には電話やメールではなくて、会いに行って用件を伝えること

・会議は立ったまま行うこと

・違う階のトイレに行くこと

・ゴミ箱やプリンタなどを一ヶ所にあつめ、そしてそこまで歩くようにすること

・エレベータのかわりに、階段を使うこと

■運動をすることのハードルを下げること

by Albert Lugosi(画像:Creative Commons)

1.4 billion people are putting themselves at risk for disease by not exercising enough, according to a new report — here’s what you should be doing

(2018/9/6、Business Insider)

WHOは成人に対して、早歩きや水泳、軽いサイクリングなどの「中程度の運動」を少なくとも週150分、またはランニングやチームスポーツなどの「激しい運動」を少なくとも週75分行うことを推奨している。

一日30分または一週間に150分、体を動かすことは、ジムの運動・歩行・家事などに関係なく死亡リスクを低くする!|マクマスター大学によれば、一日30分もしくは一週間に150分のエクササイズをすると、どんな運動なのかは関係なく、死亡リスクが28%、心臓病リスクが20%減少することがわかったそうです。

週250分の運動で脂肪肝改善 「やせなくても効果あり」―筑波大研究グループによれば、肥満の人は、週250分以上早歩きなどのやや強めの運動をすると、体重が減らなくても、肝臓に蓄積した脂肪が減少したり、善玉コレステロールや肝臓の炎症を防ぐ物質が増えていることがわかっており、また、週150分の早歩きを続けるだけでも、肝臓の中性脂肪が減っており、脂肪肝・NAFLDの改善が期待できるによれば、週150分の早歩きを続けるだけでも、肝臓の中性脂肪が減っており、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の改善が期待できることがわかっています。

このように書くと、「運動する時間をとらないといけない」と考えてしまい、「運動するのは面倒だ」→「運動しない」→「運動不足」という負のループに入っていきがちです。

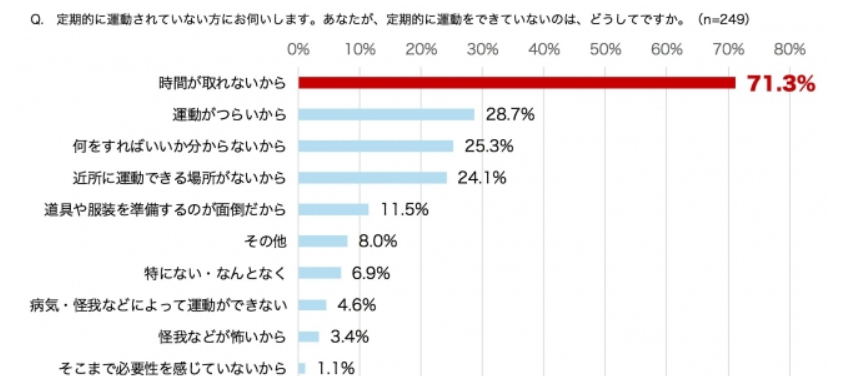

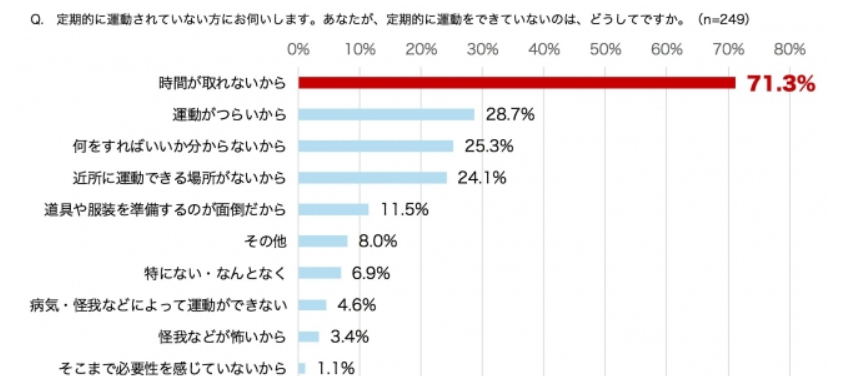

定期的に運動ができない理由を尋ねたところ、71.3%もの女性が「時間が取れないから」と回答

定期的に運動ができない理由を尋ねたところ、71.3%もの女性が「時間が取れないから」と回答

運動したいけど運動する時間がない女性に2つのアドバイス|72.5%の女性が「運動する時間が不足」|63.6%が運動によって健康が改善されたと回答によれば、定期的に運動ができていないと回答した女性に、定期的に運動ができない理由を尋ねたところ、71.3%もの女性が「時間が取れないから」と回答しています。

この回答から、運動をするためにはまとまった時間が必要だと考える傾向が強いのではないかという仮説が立てられます。

定期的に運動ができていない女性に、本当は定期的に運動をしたいか、また続けたいと思うかを尋ねたところ、定期的に運動ができていない女性の76.7%(「定期的に運動をしたい・続けたいが、できずに悩んでいる」34.9%、「なんとなく定期的に運動をしたい・続けたいとは思っている」41.8%)は、現状の生活を見直し、定期的な運動を行いたいと考えていることがわかりました。

つまり、運動不足を改善してもらうために大事なのは「運動をすることへのハードルを下げること」なのです。

「1日30分運動しなければならない」「週150分運動しないといけない」というのは正しいことであっても、それは運動をすることへのハードルを上げてしまっているのです。

大切なのはまずは少しの時間でもいいので運動する習慣を作ってもらうこと。

例えばこんな研究もあります。

「時間がない」という言い訳はできない?1分間の激しい運動が45分間の穏やかな運動と同じ効果がある!?で紹介したカナダのマクマスター大学の研究チームによれば、1分間の激しい運動を継続すれば、軽めの運動を45分間行なったのと同じくらいの効果があるそうです。

AMPキナーゼを運動で活性化させ、血糖値や中性脂肪を下げる|ためしてガッテン(NHK)では、なんと3分体を動かすだけでも効果があることが判明し、筋肉の中にある酵素・AMPキナーゼを活性化させることがポイントだということを紹介しました。

脂肪を燃やす有酸素運動は、一般的に長い時間行わなければいけないといわれていますが、3分間細切れに行なった運動でも中性脂肪を低下させる効果が出るということです。

ポイントは、筋肉を動かすと、AMPキナーゼが活性化し、糖や脂肪を効率良くエネルギーに変えてくれること(藤井宜晴教授(首都大学東京))、そして、どんな運動でも筋肉に刺激が入ること(宮地元彦 (国立健康・栄養研究所 運動ガイドラインプロジェクトリーダー))。

つまり、少しの細切れの時間でもいいので運動をすることは健康につながるということです。

【関連記事】

■まとめ

運動不足は生活習慣病のリスク要因であるだけでなく、認知症のリスク要因でもあります。

【関連記事】

運動不足に起因する健康問題による経済損失は年間7兆円にのぼる!|研究によれば、日常的な運動不足に起因する健康問題により、2013年の世界の経済損失は約675億ドル(約7兆円)にのぼるそうです。

また、100万人以上の人々を対象とした調査によれば、ウォーキングやサイクリングなど、1日に少なくとも1時間の身体活動をすると、1日8時間座ることに関連する死亡リスクを相殺する可能性があるそうです。

最近では「健康経営」に注目が集まっています。

これからの企業の目標は「#健康経営」!?|「健康経営」のために企業はどのように取り組んだらいいの?によれば、健康経営とは、経営の視点から従業員の健康維持・増進について取り組むことが企業にとっての収益性・生産性向上につながるという考え方です。

例えば、健康と生産性の関係|出勤していても体調不良を感じている社員は労働生産性が下がっているによれば、出勤していても体調不良を感じている社員は労働生産性が下がっており、それが企業の生産性損失コストの多くを占めているようです。

こうしたことを踏まえて考えると、従業員の運動不足を解消することは企業の収益性・生産性向上のためにも欠かせないことが分かります。

オフィスを自然と運動不足が解消できるようなデザインを組み込んだり、運動による健康改善に取り組んでいる従業員を励ます仕組みを取り入れるなどによって、従業員の健康を管理することができれば、ひいてはそれが会社の経営を健康にすることにもつながるので、ぜひ経営者の方は実践してくださいね!

【参考リンク(論文・エビデンス)】

続きを読む 運動不足の成人、世界で14億人余り|運動する人を増やすために考え方をアップデートしよう!【論文・エビデンス】 →