> 健康・美容チェック > 認知症 > 「認知症予防アプリ」|歩行速度を測定し認知症・MCI(軽度認知障害)のリスクが高い場合に通知する|太陽生命

■「認知症予防アプリ」|歩行速度を測定し認知症・MCI(軽度認知障害)のリスクが高い場合に通知する|太陽生命

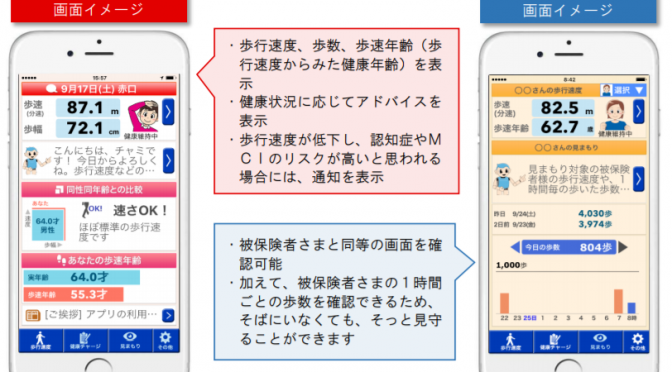

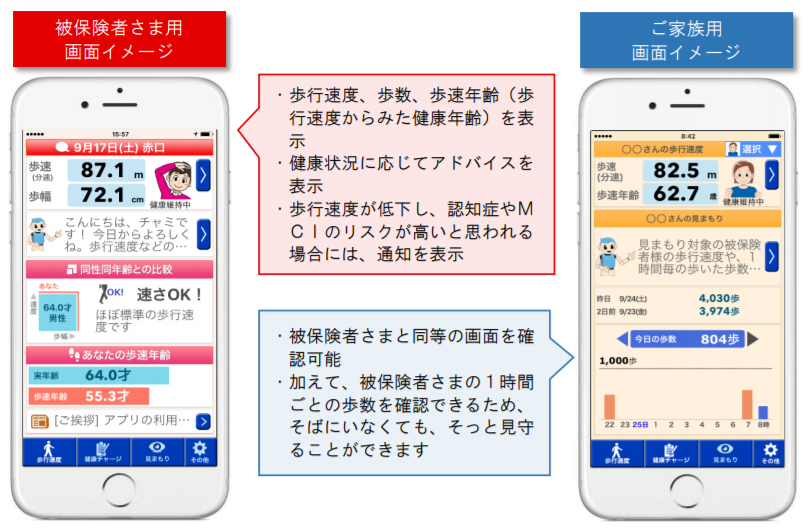

参考画像:太陽生命 国内初の『認知症予防アプリ』 10月20日よりお客様への提供を開始しました!(2016/10/20、太陽生命プレスリリース)|スクリーンショット

太陽生命 国内初の『認知症予防アプリ』 10月20日よりお客様への提供を開始しました!

(2016/10/20、太陽生命プレスリリース)

・歩行速度、歩数、歩速年齢(歩行速度からみた健康年齢)を表示

・健康状況に応じてアドバイスを表示

・歩行速度が低下し、認知症やMCIのリスクが高いと思われる場合には、通知を表示

T&D保険グループの太陽生命保険は、平成28年10月20日より、認知症の予防をサポートするスマホアプリ『認知症予防アプリ』の提供をスタートしました。

『認知症予防アプリ』は、東京都健康長寿医療センターの大渕修一医学博士監修のもと、歩行速度を継続的に測定し、将来の認知症・MCI(軽度認知障害)のリスク予兆が発見された場合に本人と家族に通知するアプリとなっており、歩行速度の低下をきっかけとして運動習慣を見直し、認知症・MCIを予防することを目指しているものです。

■MCI(軽度認知障害)と運動について

認知症はじめの一歩|国立長寿医療研究センター もの忘れセンター

MCIでは記憶症状ではなく、言葉が出にくい、道を間違ったりするといった記憶以外の脳機能低下も含まれます。MCIでは、年間約10%が認知症に進行することが知られています。健常者より4-5倍危険性が高い状態です。逆に、MCIから健常に戻る場合もあります。

MCI(Mild cognitive impairment:軽度認知障害)とは、認知症の前段階で、認知機能が年相応といえない程度に低下している状態を指します。

(2015/8/23、日本経済新聞)

MCIの段階で発症が抑えられるケースも多く、認知症になる人を減らせると考えられるようになってきたため、MCIが注目されるようになっています。

うつ病性仮性認知症対策|前頭葉の血流を増やす方法は有酸素運動(散歩など)+知的刺激(川柳など)|たけしのみんなの家庭の医学によれば、国立長寿医療研究センターでは、暗算やクイズなどの課題を解きながら速足で歩いたりするような、頭を使いながら有酸素運動する、「コグニション」(認知)と「エクササイズ」(運動)を組み合わせ「コグニサイズ」を勧めており、週1回90分の運動プログラムを10か月間参加したグループでは、認知機能や言語機能が維持されており、また脳の特定部位の萎縮傾向がなかったそうです。

【関連記事】

MCI(軽度認知障害)の14%が認知症に進み、46%は正常に戻る|国立長寿医療研究センターによれば、国立長寿医療研究センターによれば、「MCI(軽度認知障害)」の65歳以上の愛知県大府市の住民を4年間追跡調査したところ、14%が認知症に進んだ一方、46%は正常に戻ったそうです。

国立長寿医療研究センターのニュースでは、追跡調査の間に、自然と認知機能が回復したのか、それとも検査した住民が頭を使ったり有酸素運動をすることを積極的に行なったために回復したかどうかはわかりませんが、ただ一つ言えることはMCIになったからといって、必ず認知症になるわけではないということです。

【参考リンク】

- 大府市における認知機能低下抑制効果に関する実証研究報告書|国立長寿医療研究センター

認知症の高齢者は2025年には730万人と推計|認知症に役立つ食べ物と生活習慣によれば、2025年には認知症の高齢者は多い場合で730万人に達すると推計されるというニュースを以前お伝えいたしました。

また、世界の認知症患者、2050年に1億3200万人によれば、国際アルツハイマー病協会(Alzheimer’s Disease International、ADI)による「世界アルツハイマー報告書2015」によれば、認知症の数は世界の高齢化につれて増えていき、2050年には今の3倍の1億3200万人になるという予測が発表されています。

今後も認知症患者は急増することが予想されますので、MCIの段階で抑えられれば、認知症になる人を減らせるようになるかもしれないことから、注目が集まっているそうです。

■まとめ

「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!によれば、高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

つまり、今回紹介したような、歩行速度に着目してMCIを早期発見するアプリのように、要介護状態になる前段階である「フレイル(フレイルティ)」の段階で、MCIの予防につながることを行なうことによって、認知症を防ぐことができれば、それだけ要介護状態になる高齢者を減らすことにつながることが期待されます。

→ 認知症の症状|認知症予防に良い食べ物・栄養 について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 「認知症予防アプリ」|歩行速度を測定し認知症・MCI(軽度認知障害)のリスクが高い場合に通知する|太陽生命