> 健康・美容チェック > 生活習慣病 > 高血圧 > 高血圧と尿ナトカリ比・身体活動量・睡眠状態をモニタリングしたデータとの関連を明らかにするための共同研究を開始|東北大・オムロンヘルスケア

【目次】

■高血圧と尿ナトカリ比・身体活動量・睡眠状態をモニタリングしたデータとの関連を明らかにするための共同研究を開始|東北大・オムロンヘルスケア

by zhouxuan12345678(画像:Creative Commons)

国立大学法人東北大学 東北メディカル・メガバンク機構とオムロン ヘルスケア株式会社は、コホート調査の参加者に尿ナトカリ計、活動量計、睡眠計を配布し、尿中のナトリウムとカルシウムのバランス、心値活動量、睡眠状態をモニタリングしてもらい、そのデータと高血圧などとの関連を明らかにするための共同研究を開始するそうです。

■この研究のポイント

高血圧の原因の一つに高塩分食がありますが、2つの理由により、減塩指導は成果を上げにくかったそうです。

■減塩によって血圧が低下する人とそうでない人がいたため、減塩の徹底がなされてこなかったこと

■簡単な塩分摂取量の評価法がなかったこと

食事中の塩分摂取量のゴールドスタンダードは、24 時間蓄尿で測定される尿中ナトリウム排泄量であり、一般の方に測定していただくのは非常に困難でした。

そこで、尿ナトカリ計を用いた研究を行うことにより、塩分感受性を明らかにすることと測定の難しさの2つが解決されることになるそうです。

この研究によって、ナトリウム(塩分摂取量)とカリウム(野菜と果物の摂取量)のバランスであるナトカリ比を低く抑えることにより血圧の上昇を抑制するという研究結果を裏付けるものとなるのか注目です。

→ 高血圧を予防・改善する食事療法「DASH(ダッシュ)食」とは? について詳しくはこちら

■尿中ナトカリ比

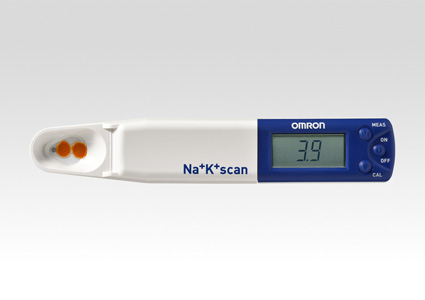

参考画像:簡単に塩分の摂取状況が測定できる研究用の尿中Na/K(ナトリウム/カリウム)比測定器「オムロン ナトカリ計 HEU-001F」(2014/5/14、OMRONニュースリリース)

簡単に塩分の摂取状況が測定できる研究用の尿中Na/K(ナトリウム/カリウム)比測定器「オムロン ナトカリ計 HEU-001F」

(2014/5/14、OMRONニュースリリース)

24時間蓄尿検査に代わる簡便な手法を開発する過程で、世界的な疫学研究「INTERSALT研究」*4にて、血圧との関連が示されている「尿中Na/K(ナトリウム/カリウム:ナトカリ)比」という指標に着目。滋賀医科大学との共同研究により、1日1回、1週間程度、尿をセンサーにかけるだけで計測した数値が、24時間蓄尿による従来手法とほぼ同等の数値となることが分かりました。

食事における塩分摂取良を計測するには、1日分の尿をすべてためて医療機関で分析する24時間蓄尿検査が必要だったのですが、1日1回1週間ほど尿をセンサーで計測した数値がほぼ同等となることがわかったことにより、ナトカリ比を高精度で把握することができるようになったことで、これまで把握することが難しかった塩分・カリウムの摂取の状況を数値で確認することができるようになったそうです。

【参考リンク】

ナトリウム/カリウム比率|2011 年第 6 回24 時間蓄尿塩分調査報告書

(2012 年7月、日本医療福祉生活協同組合連合会)

ナトリウム(g/日)/カリウム(g/日)比率は、塩分摂取量(ナトリウム)と野菜などの摂取量(カリウム)の関係を示す指標で、この値が低いほど食生活のバランスが良いことを表します。塩分の摂取量がより少なく、野菜の摂取量がより多いほどナトリウム/カリウム比率の値は低くなります。

ナトカリ比は低い値ほど食生活のバランスがとれていると考えられます。

ちなみに、ナトカリ比の基準値・正常値について検索してみましたが、そうした値は出ていませんでした。

■まとめ

尿ナトカリ計・活動量計・睡眠計によるモニタリングにより、生活習慣と高血圧の関係が明らかにされることが期待されます。

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動) について詳しくはこちら

【参考リンク】

続きを読む 高血圧と尿ナトカリ比・身体活動量・睡眠状態をモニタリングしたデータとの関連を明らかにするための共同研究を開始|東北大・オムロンヘルスケア