CDC|unsplash

恐ろしい…「身体が弱る」と「認知症リスクが上がる」根深いワケ【専門医が解説】(2022/7/17、幻冬舎)によれば、フレイルとは、身体能力の低下だけの問題ではなく、認知機能も含めた心の活力や社会的なつながりが減ってしまう状態のことを言い、フレイルは「普段では出せないような能力」である「予備力の低下」が主要因として起こりやすいそうです。

緊急事態や危機的状況で、普段は意識的にコントロールしている力を超えて、潜在的なパワーを発揮する「火事場の馬鹿力」や脳には筋肉や骨に過度な負担がかかるのを防ぐため、普段は100%の力を発揮しないようにする安全装置(リミッター)が備わっているといわれますが、これが予備力なのだと思います。

つまり、フレイルとは加齢に伴い身体や認知機能の予備力が低下して食欲の低下や活動量の低下、筋力低下、認知機能低下、多くの病気を抱えるといった状態と言い換えることができます。

若かったり、健康である人は身体を守る力に予備力(健康を守る余力)があるため、無理ができるのですが、加齢や生活習慣病などの持病などによって、この予備力が低下すると、ちょっとした不調で寝込んでしまったりします。

だからこそ、若いうちからこの予備力を保つようにしておくことや生活習慣病対策をすることが重要になってくるわけですが、この「予備力」の考え方は若い人にも活かせますよね。

若いからと言って無理をし過ぎると予備力がなくなってしまって、体調を崩してしまうことってよくあることだと思います。

そしてそのことが心身の不調を起こしてしまうわけですね。

そうならないためにも、予備力を使い切る前に休養をとることが大事になってくるのではないでしょうか?

ただ一生懸命頑張るタイプの人ほど休養をとるというとネガティブなイメージを持ってしまう人もいますよね。

そこで、休養について以前調べたのですが、なぜアスリートに休養が必要か?|高校スポーツ界でも休養日を設ける学校が増えている!|積極的休養(アクティブレスト)と消極的休養によれば、休養には、積極的休養と消極的休養があり、積極的休養(身体の疲れている時にウォーキングやストレッチなどの運動を軽めに行い、全身の血行を良くして疲労回復を早める休息法)と消極的休養(横たわるなどによって疲労回復をする方法)を比較すると、積極的休養を取った方が疲労回復スピードが速くなるそうです。

つまり、休養とはいっても、ダラダラ休むよりも少し体を動かした方が疲労回復スピードがアップするということですので、休養をとるというとネガティブなイメージを持つ人は、積極的休養(アクティブレスト)を行うというように考えるとよいのではないでしょうか?

そして高齢者もこの積極的休養(アクティブレスト)を活かすことができると思います。

疲れた時にただ横たわるのではなく、軽めの運動をすることで疲労回復を早めていくことを行なえば、予備力の低下を防ぐことにつながるのではないでしょうか?

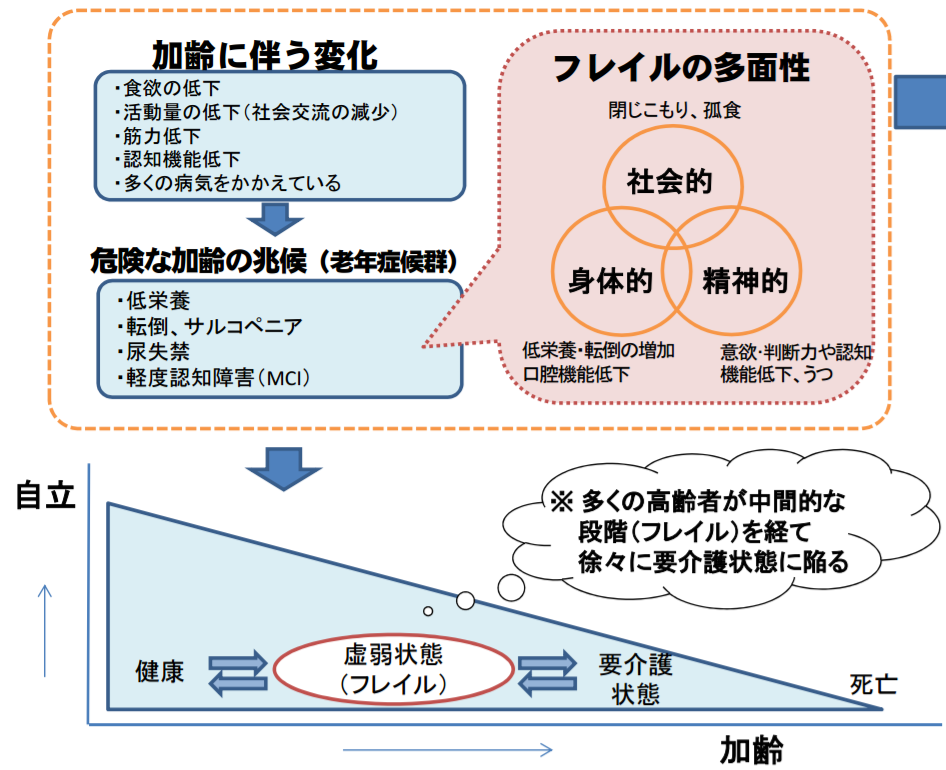

■フレイルとは?

参考画像:高齢者の低栄養防止・重症化予防等の推進について|厚生労働省スクリーンショット

要介護者等の状況|平成28年国民生活基礎調査の概況|厚生労働省によれば、要介護度別にみた介護が必要となった主な原因として「高齢による衰弱」(16.2%)になっています。

「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!で紹介した厚生労働省によれば、多くの高齢者が中間的な段階(フレイル)を経て、徐々に要介護状態に陥るそうです。

高齢者は健康な状態から急に要介護状態になるわけではなく、食欲の低下や活動量の低下(社会交流の減少)、筋力低下、認知機能低下、多くの病気をかかえるといった加齢に伴う変化があり、低栄養、転倒、サルコペニア、尿失禁、軽度認知障害(MCI)といった危険な加齢の兆候(老年症候群)が現れ、要介護状態になると考えられます。

そこで、フレイルの段階で、適切な介入・支援を行なうことができれば、要介護状態に至らず、生活機能の維持・向上が期待できるというのが今注目されている考え方です。

【関連記事】

- 「フレイル(高齢者の虚弱)」の段階で対策を行ない、要介護状態の高齢者を減らそう!|厚生労働省

- オーラルフレイルを知って健康寿命を延ばそう|自分の歯が多く保たれている人は、健康寿命が長く、要介護期間が短い|東北大学

- 健康寿命を延ばす方法|2030年代には健康寿命を5歳延伸|新産業構造ビジョン

■まとめ

認知症の発症リスクが高いのは、脳卒中の経験がある人、糖尿病や心臓病の持病がある人、握力が弱い人、うつ傾向がある人で紹介した国立長寿医療研究センターなどのチームによれば、学校教育の年数が9年以下の人のリスクは、9年を超える人の2倍だったそうです。

中等教育を修了しないのは大きなリスクで、論文の著者たちは、大人になっても学び続ければ脳の「予備力」を増やせる可能性が高いと述べている。

中等教育の未修了だからといって即、認知症になりやすいというのではなく、大人になって学習意欲がある人は「認知的予備力」(人生の過程で頭を使うことによって蓄えられる)を増やせる可能性が高いそうです。

認知症もフレイルも同様に若いうちから「予備力」を増やすことが大事なのではないでしょうか?

【関連記事】

の推移-672x372.png)

の推移.png)