> 健康・美容チェック > メンタルヘルス(うつ・鬱病・不安) > オメガ3 > オメガ3で心も変わる|オメガ3を摂っていないと母性の発動が遅れたり、産後うつになりやすい

■オメガ3で心も変わる

by Mikel Garcia Idiakez(画像:Creative Commons)

2017年4月6日放送の『美と若さの新常識~カラダのヒミツ~ 「スプーン1杯の魔法 食べるアブラの極意」』(NHK BSプレミアム)によれば、人間の体は15%はアブラでできています。

- 水 63%

- たんぱく質 16%

- カルシウム・ミネラルなど 6%

- アブラ15%

(平成20年特定保健指導の実践的指導実施者研修教材|厚生労働省)

その中でも特にアブラを必要とするのが「脳」です。

脳の材料の60%がアブラであり、オメガ3は大切な働きを果たしています。

マウスの脳の画像でオメガ3がたくさん使われている場所を見てみると、小脳(運動機能)・黒質(意欲・やる気)・大脳皮質(意思の決定など)です。

瀬藤光利(浜松医科大学教授)によれば、オメガ3が不足すると、脳の障害が起きやすくなる、精神発達遅滞・精神障害を引き起こす可能性があるそうです。

麻布大学が行なった実験によれば、オメガ3を摂ったマウスと摂っていないマウスとでは、育児の積極性に差があり、オメガ3を摂っていないマウスは母性が発動しにくいという結果が出たそうです。

守口徹(麻布大学教授)によれば、子供に対して授乳しなきゃ、温めなきゃと母性が発動してくるはずなのですが、オメガ3を摂っていないと母性の発動が遅れ、子供にあまり興味を示さない、興味を示すまでに時間がかかると考えられるそうです。

妊娠中のママが摂取したオメガ3はおなかの子供に優先的に使われるため、母親にはオメガ3が不足しがちです。

そのことが産後うつに苦しむ人がいることに関係していると考えられます。

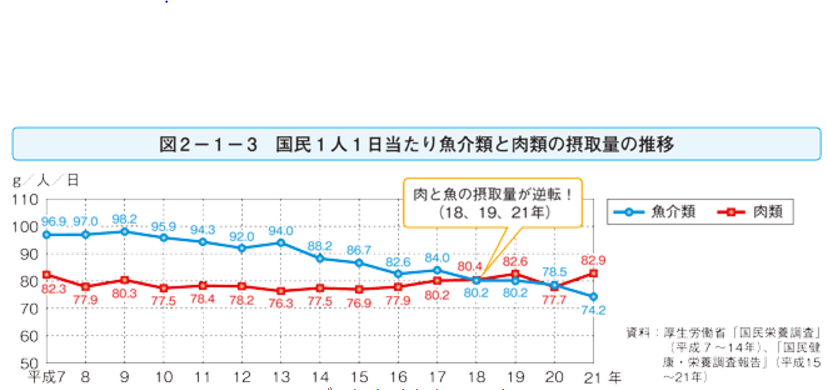

青魚などオメガ3を多く含む食事をする機会が減っているため、うつになりやすいと考えられるそうです。

脳に蓄積されるのはすごく時間がかかるため、日ごろからオメガ3を摂取したいところですが、毎日魚を食べるのは大変なので、オメガ3を摂取しない日にはエゴマ油やアマニ油を摂取するようにしたほうが良いようです。

→ オメガ3脂肪酸|オメガ3の効果・効能・食べ物(オイル)・ダイエット について詳しくはこちら

【新物】島根県産えごま油(50g)|低温圧搾生搾り|オメガ3(αリノレン酸)を摂ろう! 1,944円(税込)