2012年11月28日放送のためしてガッテンは「中年ボディーが激変!くびれ&若さ復活SP」がテーマでした。

【目次】

- 中年体型のポイントとは?

- 男女での「脂肪の付き方の違い」

- 見た目年齢を左右する場所とは?

- たるみの原因は、筋肉の質の変化

- 背中の下半分 たるみ解消法

- 背中の上半分 まるみ解消ストレッチ1

- 背中の上半分 まるみ解消ストレッチ2

- おしりの筋トレ(スロースクワット)

■中年体型のポイントとは?

by An C.G.(画像:Creative Commons)

女性の中年体型のポイントは「背中」。

実は、脂肪細胞はおなかよりも背中側に多いと考えられているため、太ると背中の厚みが増すそうです。

しかし、男性の場合は「おなか」が中年体型の決め手なのだそうです。

■男女での「脂肪の付き方の違い」

女性の場合は、胎児の成長スペース確保のため、閉経前の女性の体は内臓脂肪がつきにくいと考えられるそうです。

女性は「皮下脂肪」がつきやすい。

おなかや太ももなどに気を取られていく間に背中側に脂肪がついてしまうようです。

■見た目年齢を左右する場所とは?

見た目年齢を大きく左右する場所・ポイントは、肩甲骨から肩にかけての“背中の上の部分”で、「首から背中にかけての角度」なのだそうです。

年をとると、姿勢が前かがみになり、それに伴い首も前に出てしまうそうです。

なぜ、首が前に出てしまうのか?

それは、背中の筋肉が衰えて伸びているため、首が前に出てしまうからなのだそうです。

背中の筋肉は、日常生活の中においては、あまり使われない筋肉であるため、衰えてしまうそうです。

アラフォー・アラフィフ世代の女性の中年体型の決め手は、「下背中のたるみ」+「上背中のまるみ」。

【関連記事】

■たるみの原因は、筋肉の質の変化

たるみの原因は、筋肉の質の変化。

筋力が低下することにより、脂肪を引っ張り上げることができず、たるんでしまうそうです。

<石井直方教授の解説>

背中の筋肉は年をとると細くなりやすい。

上半分 姿勢

↓

脊柱起立筋

僧帽筋

広背筋

背中の筋力低下により、腰が前に突き出し、姿勢が前かがみになる

下半分 たるみ

↓

脊柱起立筋群

臀筋群

■背中の下半分 たるみ解消法

- あおむけに寝て、3秒程度かけてお尻を持ち上げます。

- お尻を持ち上げたら、おしりを絞るような感じで1秒キープ。

- 今度は、3秒程度かけてゆっくりとお尻を下ろします。

下ろす際には、お尻を床に着けないようにするのがポイント。

※10回1セットを1日3セット。

※下背中の筋肉(脊柱起立筋、でん筋)を鍛える運動。

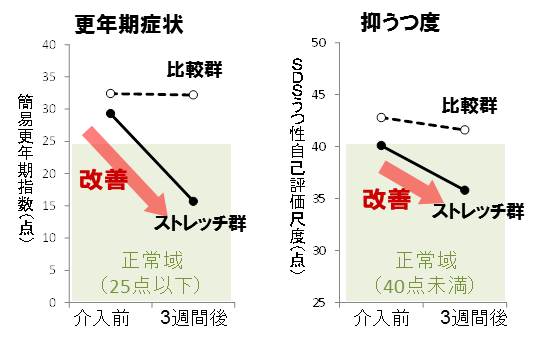

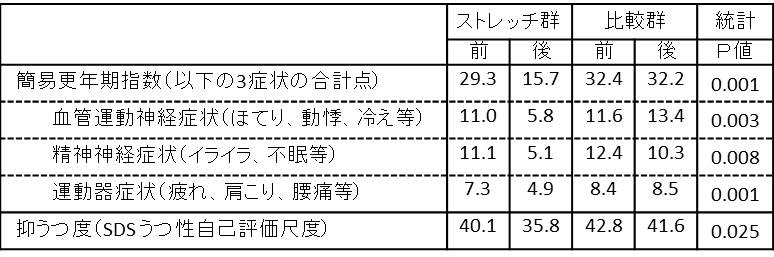

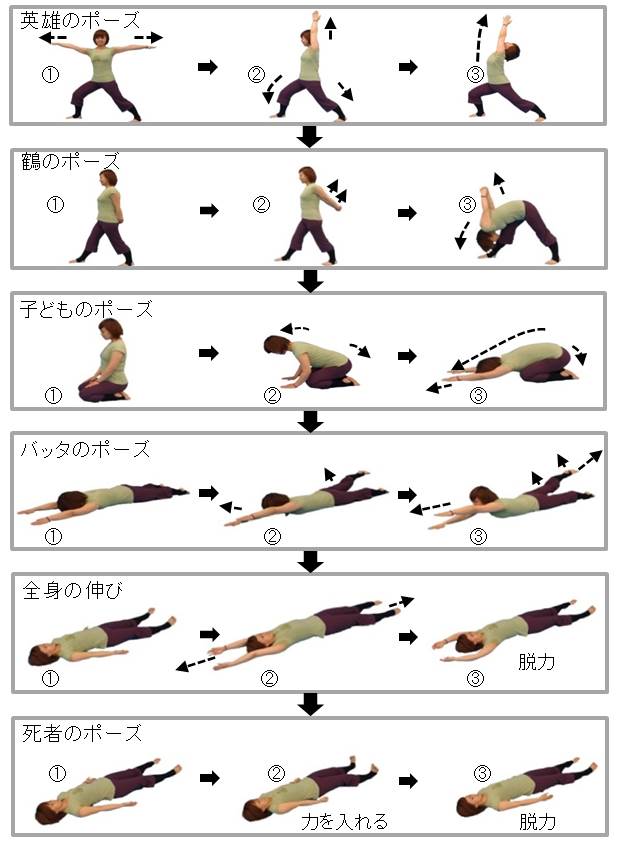

■背中の上半分 まるみ解消ストレッチ1

- 椅子に座った姿勢で、息を吐き、手のひらを外側に向けながらゆっくりと(3秒程度かけて)前方に腕を伸ばす。

- 息を吸いながら、3秒程度かけて腕を後ろに引く。

手のひらを上に向け、背中を反らせ胸を張る。

※10回1セット 1日3セット。

※朝・昼・晩で分割して行うと効果的。

※上背中の筋肉(脊柱起立筋群、僧帽筋、広背筋)をストレッチ。

■背中の上半分 まるみ解消ストレッチ2

- ペットボトルを両手に持ち、前かがみの姿勢になり、ゆっくりと腕を引き上げて、胸を張る。

腕の力を抜き、肩甲骨を意識して、ひじを上下させることがポイント。

※10回1セット 1日3セット。

※上背中の筋肉(脊柱起立筋群、僧帽筋、広背筋)の筋力アップ。

※早くて2~3週間で効果が出る。

■おしりの筋トレ(スロースクワット)

おしりの筋トレ(スロースクワット)https://t.co/CB8ubnx3A1

1.足を肩幅に開き、つま先はやや外向きにして、4~5秒かけてゆっくりとおしりを下ろす。

2.立ち上がる際はひざを伸ばしきらないようにする。

※ひざを前に突き出さないこと。

※10回ずつを朝晩行う。 pic.twitter.com/w9qMMkvkRs— ハクライドウ (@hakuraidou) 2017年3月3日

- 足を肩幅に開き、つま先はやや外向きにして、4~5秒かけてゆっくりとおしりを下ろす。

- 立ち上がる際はひざを伸ばしきらないようにする。

ポイントは、ひざを前に突き出さないこと。

※10回ずつを朝晩行う。

→ 簡単たるみ対策には「スロトレ」|EMCLが増えると、なぜたるむのか?|#ためしてガッテン(#NHK) について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 【中年太り女性必見!】中年体型の背中のたるみ解消筋トレ・ストレッチのやり方|#ためしてガッテン(NHK)