> 健康・美容チェック > 飲む点滴「甘酒」の5つの健康効果|林修の今でしょ講座

2016年3月15日放送の林修の今でしょ講座では「甘酒」について取り上げます。

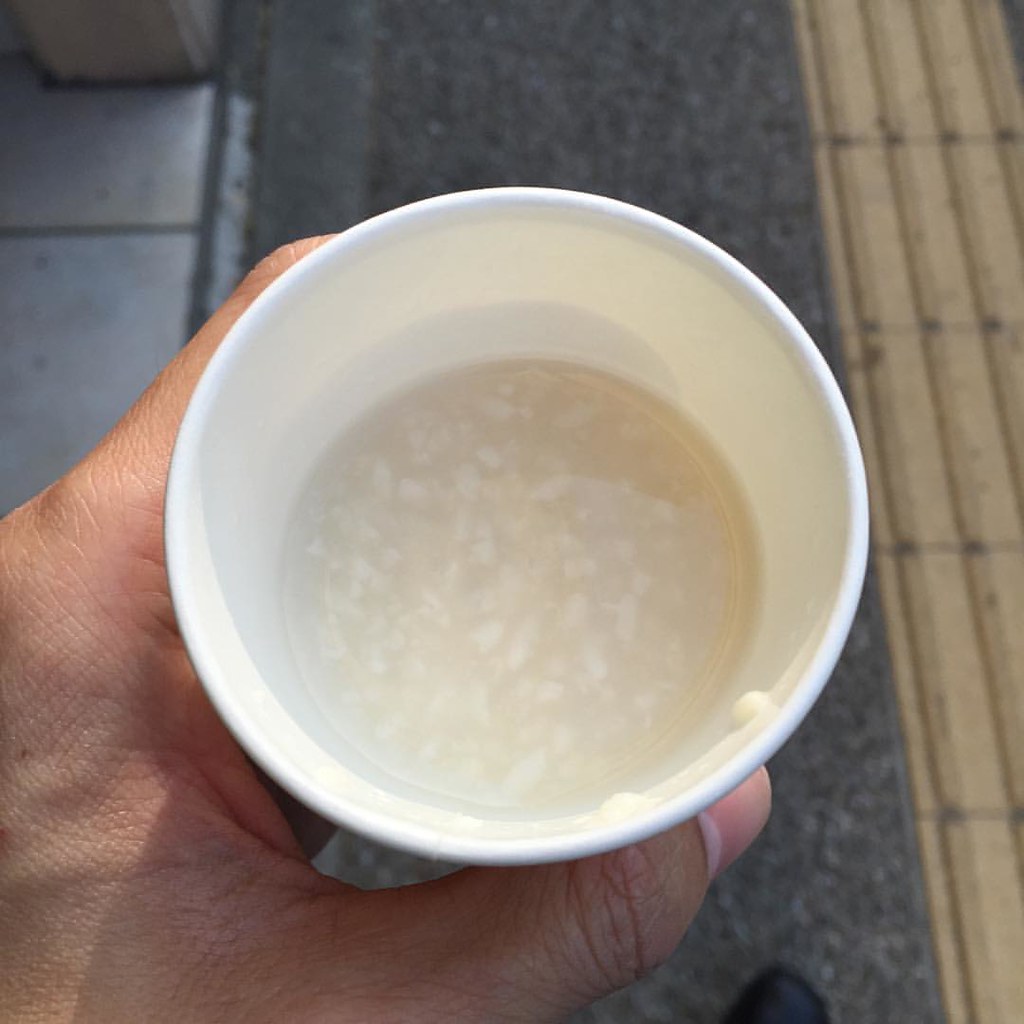

甘酒は、ビタミンB群・アミノ酸・ブドウ糖・オリゴ糖などの栄養が豊富に含まれており、また、体に吸収しやすいという特徴があることから「飲む点滴」とも呼ばれています。

そこで、甘酒の健康効果についてまとめてみました。

【目次】

- 甘酒には2種類ある

- 甘酒に含まれる清酒酵母で睡眠の質を上げる

- 甘酒のペプチドで血圧の上昇を抑える

- 酒粕&米麹入り甘酒で目の下のクマが改善される

- 甘酒で免疫力アップ

- 甘酒で肌荒れ予防

- 【補足】甘酒は甘いから太りやすい?気になるカロリーは?

■甘酒には2種類ある

by Kanesue(画像:Creative Commons)

まるで飲む点滴!ひな祭りだけじゃない「甘酒」を働き美女子が飲む理由

(2016/3/3、Bizlady)

酒粕の甘酒は、日本酒を造る際の副産物の酒粕に、水を加えたもの。炭水化物・タンパク質・脂質が高く、アルコール分が含まれています。甘さがないので、砂糖を加えてあるのが特徴です。

一方、米麹の甘酒は、米と麹を発酵させたもの。発酵段階で、自然な甘みが出るので、砂糖は使われていません。

甘酒には、酒粕に砂糖を加えたもの(アルコールを含む)と米と米麹で発酵させたもので砂糖を加えないもの(アルコールを含まない)の2種類があります。

■甘酒に含まれる清酒酵母で睡眠の質を上げる

酒粕で作った甘酒には清酒酵母が含まれており、この清酒酵母は深い睡眠を誘発するアデノシンA2A受容体の活性化能を著しく高める効果があるそうです。

「清酒酵母」に“睡眠の質“を高める効果があることを世界で初めて発見!|ライオン株式会社ニュースリリースによれば、ライオン株式会社と筑波大学・裏出良博教授との共同研究で、「清酒酵母」に睡眠の質を高める効果があることがわかったそうです。

質のいい睡眠をとると、次のような効果が期待できます。

- リフレッシュ

- 記憶の整理整頓

- 成長ホルモンの分泌量が増加し、身体を修復

- 免疫力アップ

甘酒を飲む時間は、寝る1時間から2時間前、飲む量は200ml。

→ 甘酒に含まれる清酒酵母で睡眠の質を上げる について詳しくはこちら

■甘酒のペプチドで血圧の上昇を抑える

米麹で作った甘酒にはペプチドが含まれています。

ペプチドには、悪い酵素(アンジオテンシン変換酵素=ACE)とホルモンが結びつくのを防いでくれることにより、血圧上昇を抑える効果があります。

「酒は百薬の長」を探る|月桂冠ホームページ

月桂冠では、酒濃縮液や酒粕中に、血圧上昇の抑制と関係の深いペプチドを発見しました。このペプチドは、生体内の肺や血管内皮細胞などに存在し、血圧上昇に関わるアンジオテンシン変換酵素(ACE)の働きを阻害して、血圧を低下させる作用を持つものです。

また、甘酒にしょうがを加えるとさらに血圧を下げる効果が期待できるそうです。

ポイントは、生姜の皮も一緒にすりおろすこと。

朝から飲むのがおすすめだそうです。

甘酒を飲むときの注意点は、熱することで消化酵素の働きが弱くなるため、常温か冷たくして飲む方が良いそうです。

→ 甘酒のペプチドには血圧の上昇を抑える効果がある|甘酒+生姜で血圧を下げる効果アップ について詳しくはこちら

→ 高血圧の症状・原因・予防 について詳しくはこちら

■酒粕&米麹入り甘酒で目の下のクマが改善される

by Luke Lehrfeld(画像:Creative Commons)

森永製菓が東京工科大学 前田憲寿教授と共同で行った研究によると、酒粕と米麹を使用した甘酒を飲むと、目の下のクマの改善に効果があることがわかったそうです。

なぜ甘酒を飲むことで目の下のクマが改善したか(甘酒に含まれる何の成分が関係しているか)について書かれていませんでしたが、考えられる理由としては、皮膚の表面温度が上昇していたことから、血流が改善したことが考えられます。

また、甘酒を飲んだ人のグループでは「髪のつや」「朝の目覚めの良さ」の改善を感じているそうです。

→ 酒粕&米麹入り甘酒で目の下のクマが改善される について詳しくはこちら

→ 目の下のクマ(くま)解消法 について詳しくはこちら

■甘酒で免疫力アップ

by adifansnet(画像:Creative Commons)

米麹で作った甘酒を飲むと免疫力アップが期待できるそうです。

なぜ米麹の甘酒を飲むと免疫力がアップすると考えられるのでしょうか?

花粉症を抑えるには、乳酸菌で腸内環境を整えるといい!?|乳酸菌ヨーグルトの摂取量・選び方のポイントによれば、腸内細菌は免疫力の約7割をつかさどっているといわれています。

甘酒には、善玉菌のエサとなるブドウ糖が含まれていることで善玉菌を元気にし、また甘酒自体に善玉菌が入っていることで腸内環境を改善し、免疫力アップすることが期待できます。

ちなみに、【たけしのみんなの家庭の医学】腸内フローラを改善する方法|善玉菌のエサ・助っ人食材|1月12日によれば、健康な人の腸内フローラは善玉菌が悪玉菌より多く、善玉菌が減少すると、エネルギー吸収が抑えられず、過剰に蓄積し、太りやすいカラダを作ると考えられています。

腸内フローラを美しく保つには、善玉菌のエサと善玉菌の助っ人の両方を摂る必要があります。

善玉菌の助っ人とは、悪玉菌を減らすなどの働きを手伝う細菌で、乳酸菌やビフィズス菌などですが、甘酒の麹菌もこの働きを持っています。

→ 腸内フローラ について詳しくはこちら

→ 便秘とは?|便秘解消方法 について詳しくはこちら

→ 便秘の原因 について詳しくはこちら

→ 頑固な便秘を治す方法|食べ物・ツボ・生活習慣 について詳しくはこちら

【関連記事】

健康と美容に貢献する「酒粕」の成分https://t.co/a7zbeh6Tq5

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

■甘酒で肌荒れ予防

by Yuri Samoilov(画像:Creative Commons)

米麹で作った甘酒を飲むと、肌荒れ予防が期待できるそうです。

腸の中で悪玉菌が優勢になると、活性酸素が増えると、肌の状態が悪くなり、シミなどが出てきます。

甘酒には、善玉菌のエサとなるブドウ糖が含まれていることで善玉菌を元気にし、また甘酒自体に善玉菌が入っていることで腸内環境を改善し、肌荒れ予防・アンチエイジングが期待できます。

オススメの飲み方は、甘酒に豆乳を入れて飲む方法。

甘酒:豆乳=1:1

大豆イソフラボンは抗酸化物質ですので、活性酸素を減らす効果が期待されます。

また、食物繊維の豊富な抹茶やきな粉を混ぜて飲む方法もオススメだそうです。

→ 【今でしょ講座】「α-EG」が含まれる酒かす甘酒を1週間飲むことでコラーゲンを増やす効果が1か月継続する!|金沢工業大学 について詳しくはこちら

金沢工業大学の尾関教授の研究によれば、酒かす甘酒に含まれる「α-EG」が、コラーゲンを作り出す線維芽細胞に働きかけ、増殖を促進することが分かっています。https://t.co/CK5JkiJClP

— ハクライドウ@40代・50代向け健康美容ブログ (@hakuraidou) 2018年12月11日

【補足】甘酒は甘いから太りやすい?気になるカロリーは?

まるで飲む点滴!ひな祭りだけじゃない「甘酒」を働き美女子が飲む理由

(2016/3/3、Bizlady)

100g(ml)でみると、酒粕は、砂糖の使用量によって多少の増加がありますが、酒粕、米麹ともおおよそ81kcal。同じ量のご飯だと、167kcalなので、およそ半分です。

甘酒は甘いから太りやすいかもと思っている方もいるかもしれませんが、実は、カロリーは同じ量のごはんよりも少ないそうです。

【酒粕・甘酒 関連記事】

続きを読む 飲む点滴「甘酒」の5つの健康効果|効果的な飲み方(時間と量)!注意点とカロリー|#林修の今でしょ講座