> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > コレステロール > コレステロールの比率のLH比(LDLとHDLの比率)とは > 動脈硬化に新しい指標 悪玉コレステロールと善玉コレステロールの比率「LH比」とは?|日本動脈硬化学会は2007年に「LDL値140mg/dl以上、HDL40mg/dl未満」を動脈硬化の危険因子の1つとして診断の基準値を定める

動脈硬化とコレステロールに関する興味深い記事を見つけましたので、ご紹介します。

■動脈硬化に新しい指標 悪玉コレステロールと善玉コレステロールの比率「LH比」とは

by Stadt Braut(画像:Creative Commons)

動脈硬化に新しい指標

「悪玉と善玉の比率1.5以上」が注意信号

(2009/9/30、日経ビジネスオンライン)

動脈硬化が進んでいいるかどうかの目安になる新しい指標が注目されています。

動脈硬化の目安になる新しい指標が注目を集めているそうです。

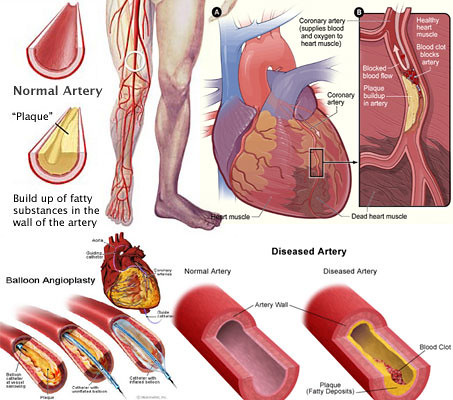

→ 動脈硬化とは|動脈硬化の症状・原因・改善方法 についてはこちら

その新しい指標とは一体どのような指標なのでしょうか。

悪玉コレステロールと善玉コレステロールの比率「LH比」と呼ばれるもので、LH比が高い人ほど動脈硬化が進展しており、心筋梗塞などを起こす危険が高まるといいます。

LH比が1.5以上は動脈硬化の“注意信号”です。

「LH比」と呼ばれる指標が動脈硬化の新しい指標であり、LH比が1.5以上になると動脈硬化のリスクが高いと考えられるようです。

これまではどのような指標を動脈硬化と診断する基準値と定められてきたのでしょうか。

日本動脈硬化学会は2007年に、「LDL値140mg/dl以上、HDL40mg/dl未満」を動脈硬化(脂質異常症)の危険因子の1つとして診断の基準値を定めています。

しかし、最近の研究によれば、この基準値外でも動脈硬化疾患を起こすケースがあることが分かってきたそうです。

ところが最近の研究で、LDLが140未満の人でも急性心筋梗塞で倒れるケースが少なくないことが明らかになり、またHDLが高い人でもまれに動脈硬化疾患を起こすこともわかりました。

つまり、LDL(悪玉コレステロール)値が高いほど動脈硬化になるリスクがあるということや、HDL(善玉コレステロール)値が低いほど動脈硬化になるリスクがあるということはいえなくなったのです。

そこで、提唱されてきたのが「LH比」なのだそうです。

そこで、動脈硬化の新たな指標として専門医の間で提唱されているのが「LH比」なのです。すなわち「LDL(悪玉コレステロール)÷HDL(善玉コレステロール)」で求めた数値です。

これまでの研究では、LH比が1.5を超えると、たとえLDLが100を切る正常と思われた人でも心筋梗塞を起こす危険が高いことが証明されています。

またLH比が2.0以上になると血管内のコレステロールの塊が大きくなり、1.5を下回ると小さくなるということもわかってきました。

専門医は「一般的にLH比が高い人は2.0以下を目標に、ただし、糖尿病や高血圧など動脈硬化の危険因子がある人は1.5以下を目標に、食生活や運動など生活習慣を改めるよう」提案しています。

2.5以上になると脂質降下薬などのコレステロールを下げる投薬治療が必要とされています。

LH比を改善するには、悪玉コレステロールを減らすだけでなく、善玉コレステロールを増やす必要があります。

禁煙、バランス良い食生活や運動(有酸素運動など)不足の解消など生活習慣を見直しましょう。

→ コレステロールの比率のLH比(LDLとHDLの比率)とは についてはこちら

なお、悪玉コレステロールは、「悪玉」というネーミングから、まったく必要のないものとして扱われがちです。

確かに、悪玉コレステロール(LDL)が多すぎると、血管壁に付着してしまう恐れがあり、それが動脈硬化の原因となり、場合によっては、心筋梗塞・脳卒中などの血管の病気になるといわれています。

しかし、悪玉コレステロール(LDL)は、決して人間の体に悪影響を及ぼすだけの存在ではなく、人間の体の健康・生命を維持する上で欠かせないものなのです。

コレステロールに関する正しい知識を身につけ、健康を維持していきましょう。

→ コレステロールとは|コレステロール値を下げる食品・食事 についてはこちら

【関連リンク】

- 悪玉/善玉コレステロール(LH比)って? ‐ ココカラダ(2009/9/3)

→ 悪玉コレステロールを減らす方法|LDLコレステロールを下げる食品・食事 について詳しくはこちら

→ HDLコレステロールを増やす方法と善玉コレステロール吸う力をアップする方法 について詳しくはこちら