> 健康・美容チェック > 歯周病 > ラジカル殺菌歯周病治療器を用いた歯周病治療は、従来の治療法よりも歯周病菌を減少させて歯周ポケットを浅くする効果に優れることを実証|東北大

■ラジカル殺菌歯周病治療器を用いた歯周病治療は、従来の治療法よりも歯周病菌を減少させて歯周ポケットを浅くする効果に優れることを実証|東北大

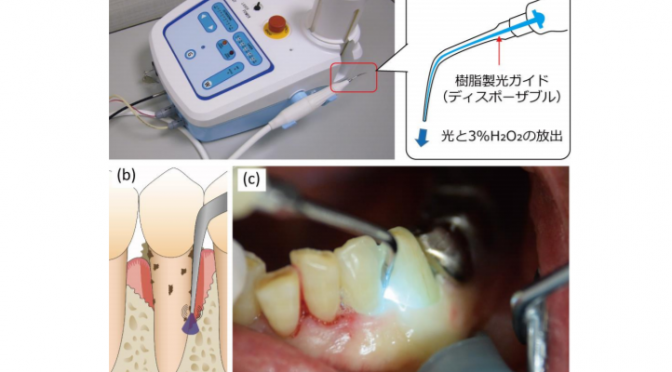

参考画像:ラジカル殺菌歯周病治療器の臨床効果の実証‐東北大学で開発した医療機器の実用化に向けて‐(2017/10/25、東北大学プレスリリース)|スクリーンショット

ラジカル殺菌歯周病治療器の臨床効果の実証‐東北大学で開発した医療機器の実用化に向けて‐

(2017/10/25、東北大学プレスリリース)

歯周病は、デンタルプラークに含まれる歯周病原因菌によって引き起こされる疾患です。病状の進行に伴って歯を支える骨が失われ、最終的には歯の喪失に繋がります。重度の歯周病になると歯周ポケットが深くなってしまい治療が困難になってしまいます。

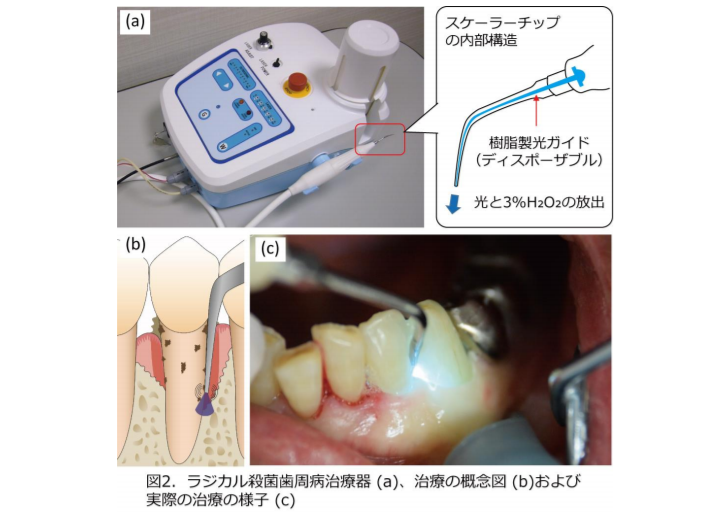

佐々木啓一教授(東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野)および菅野太郎教授(同研究科先端フリーラジカル制御学共同研究講座)らの研究グループは、ラジカル殺菌歯周病治療器の臨床的有効性を医師主導治験において実証することに成功したと発表しました。

東北大学では、重度の歯周病を効率的に治療するために、消毒薬として用いられる3%過酸化水素に対して青色の光を照射することで発生するラジカルを応用した殺菌法を考案し、ラジカル殺菌歯周病治療器の臨床的な有効性を検証するために東北大学病院主導で治験を行なった結果、ラジカル殺菌歯周病治療器を用いた歯周病治療は、従来の治療法よりも歯周病菌を減少させて歯周ポケットを浅くする効果に優れることが実証されたそうです。

■まとめ

歯周病の原因の一つが、歯と歯茎の間にたまった汚れである「歯垢(しこう)」。

歯垢に含まれる毒素などによって、歯茎などの歯周組織が炎症を起こし、炎症が進むと、歯と歯茎の間に「歯周ポケット」と呼ばれる隙間ができて、さらに汚れがたまりやすくなってしまい、炎症が進行しやすくなってしまいます。

歯周病になると、歯茎が腫れたり(歯肉が赤く腫れる)、出血したり、口臭が気になったりします。

また、歯周炎になると、歯を支える土台となる歯槽骨が溶けて歯茎が下がってしまい、場合によっては歯を失ってしまう恐れがあるそうです。

<歯周病予防>歯と歯ぐきの境目を磨いて|45歳以上の人で4割以上の方が歯周炎患者で紹介した厚生労働省の調査によれば、45歳以上の人で4割以上の方が歯周炎患者だったそうです。

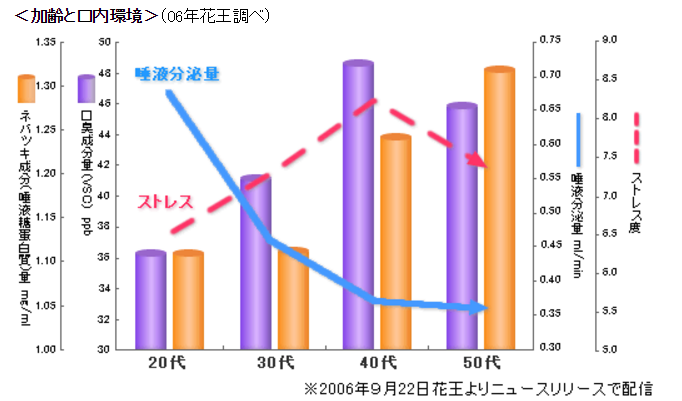

参考画像:口内環境の消費者意識実態調査(2007/10/29、花王ニュースリリース)|スクリーンショット

また、花王の調査でも40代以上の人は歯と歯の隙間の汚れに悩んでいる人が多いそうです。

参考画像:口内環境の消費者意識実態調査(2007/10/29、花王ニュースリリース)|スクリーンショット

ストレスを感じることの多い30代後半から40代にかけて、口内を洗浄する働きがある唾液の分泌量が低下し、口内細菌の増加を招き、歯垢ができて、口がねばついたり、口臭を感じることが増えていくようです。

つまり、多くの方が歯周病に悩んでいるのですが、しっかりとした対処ができていないということがわかります。

【関連記事】

歯周病を予防するには、日々のブラッシングなどで、歯周病の原因となる細菌をできる限り取り除くことが重要です。

【#カンブリア宮殿】予防すれば虫歯ゼロ!(熊谷崇さん・日吉歯科診療所)によれば、しっかりと歯のケア方法ができるようになり、口腔内を清潔にできるようになってからではないと、詰めた歯は4、5年で再感染してしまい、また治療を繰り返すことになるため、初診では応急処置以外の治療を行なわない歯科医院もあるそうです。

大事なのは、しっかりとした歯のケアの仕方を学び、それを実践していくことなのです。

今回の研究結果によれば、ラジカル殺菌歯周病治療器が従来の治療法よりも歯周病菌を減少させて歯周ポケットを浅くする効果に優れることが実証されたことから、新しい医療機器として紹介される時も近いかもしれません。

→ 歯周病の症状・原因 について詳しくはこちら

→ 歯周病を予防する方法(歯磨き・歯ブラシ) について詳しくはこちら

【追記(2024/6/8)】

ラジカル殺菌歯周病治療器を用いた歯周病治療は、従来の治療法よりも歯周病菌を減少させて歯周ポケットを浅くする効果に優れることを実証|東北大https://t.co/EkLS4q00wq

世界初「歯周病」の治療器販売へ 東北大発のベンチャー企業が約17年かけ開発https://t.co/IycV1Oiu3v

— 健康美容ブログ「HAKUR」|女性の知りたいがココにある! (@4050health) June 8, 2024

東北大発のベンチャー開発 世界初「歯周病」治療器 ブルーラジカル P-01と患者行動変容アプリ・ペリミルの販売開始

「ブルーラジカル P-01」は、重度歯周病をターゲットとした非外科的治療法として、世界で初めて実用化されました。厚生労働省の医療機器認定において、「歯周治療・歯周炎・歯周ポケットの殺菌・スケーリング」と明記された初めての歯周病治療器です。

従来の治療法と比較して、歯周ポケットを優位に減少させることを治験で証明した唯一の治療器でもあります。そのため、この新しい歯周病治療器は「歯周炎のステージⅢ・Ⅳの患者に対して、歯周ポケット内の殺菌と同時にスケーリングを行う」という明確な使用目的と、「歯周ポケットの減少」にコミットする初めての治療器です。

Blue Radicalのメカニズムは、過酸化水素にレーザー青色光を照射してラジカル殺菌を成立させます。これを従来の超音波振動と同時に、歯周病が進んでいる歯周ポケットの中でラジカル殺菌を行うため、歯周病の原因となる細菌を効果的に殺菌・除去します。

【参考リンク】

続きを読む ラジカル殺菌歯周病治療器を用いた歯周病治療は、従来の治療法よりも歯周病菌を減少させて歯周ポケットを浅くする効果に優れることを実証|東北大