> 健康・美容チェック > 睡眠 > 睡眠時無呼吸症候群 > 睡眠時無呼吸症候群の早期発見に期待!着衣型ウェアラブルデバイスの開発がスタート

■睡眠時無呼吸症候群(SAS)の早期発見に期待!着衣型ウェアラブルデバイスの開発がスタート

by Diego F. Garcia P.(画像:Creative Commons)

ミツフジ、朝日ラバー、埼玉大学で呼吸波形を計測できるウェアラブルシャツを共同開発~簡易睡眠ポリグラフ検査システムへの応用および慢性閉そく肺疾患の常時モニタリングを目指す~

(2017/6/19、ミツフジ株式会社プレスリリース PR TIMES)

着るだけで呼吸波形を計測できる着衣型ウェアラブルデバイスを共同開発いたします。正確に、そして簡易に呼吸波形を計測するため、導電繊維を用いた着心地の良いウェアに、胸やお腹のふくらみに密着させて身体の動きによる伸縮などの変位に対応できるゆがみセンサーを取り付けます。簡易的にPSG検査が可能なウェアを目指し、SASをスクリーニングできる製品への応用を目指します。

ミツフジ株式会社は、株式会社朝日ラバーと国立大学法人埼玉大学と共同で、SAS(睡眠時無呼吸症候群)をスクリーニングできる製品への応用を目指して、呼吸波形を計測できる着衣型ウェアラブルデバイスの開発を始めるそうです。

【追記(2017/8/1)】

心拍や呼吸数を計るタンクトップ「hamon」を制作、ミツフジが総額30億円を調達

(2017/7/31、TechCrunch)

本日ミツフジは第三者割当増資と融資により、総額30億円の資金調達を実施した。引受先はカジナイロン、電通、前田建設工業、南都銀行、京銀輝く未来応援ファンド投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタルと他数社が含まれている。

ミツフジが開発する「hamon」は、着用者の心電、心拍、筋電 、呼吸数、加速度、ジャイロ、温度、湿度などの情報を収集できるIoTウェアだ。収集した情報はトランスミッターからBluetoothを経由してスマートフォンで確認することができる。

着衣型ウェアラブルデバイスの開発を始めたというニュースを取り上げたミツフジは30億円を調達し、導電性繊維とウェアの量産体制の整備を行なっていくそうです。

【参考リンク】

■睡眠時無呼吸症候群とは?

睡眠時無呼吸症候群は、簡単に言うと、眠っている間に呼吸が何度も止まってしまう病気のことを言います。

睡眠時無呼吸症候群の診断基準は、「10秒以上の無呼吸が1時間に5回以上ある」場合です。

睡眠時無呼吸症候群は、「SAS(Sleep Apnea Syndrome)」とも呼ばれます。

睡眠時無呼吸症候群の自覚症状としては、日中の眠気ですが、周囲からはいびきがうるさいといわれることがあります。

- 大きないびき(いびきがうるさいと言われる)

- 眠っている間に呼吸が止まる

- 日中の眠気

- 熟睡感がない(よく眠れた感じがしない)

- 起床時に頭痛やだるさを感じる

- 睡眠中に何度も目が覚める

睡眠時無呼吸症候群になると、心筋梗塞や糖尿病、メタボリックシンドロームになるリスクが高くなるといわれています。

■背景

寝ている間の無呼吸になかなか気付くことができないために、検査・治療を受けていない多くの潜在患者がいると推計されていることから、睡眠ポリグラフ(PSG)検査の早期受診が奨励されていますが、医療機関での検査は泊りがけであることや高額な検査費用がかかるなどの課題があります。この解決方法として現在の技術においては、簡易的に検査できるパルスオキシメトリ法(※1)やフローセンサ法(※2)によるスクリーニング検査がありますが、データ収集の精度などに課題があります。

睡眠時無呼吸症候群として行うPSG検査は、医療機関で泊りがけで検査をすることや高額な検査費用がかかるなどの課題があります。

睡眠時無呼吸症候群の検査として紹介されているのは、簡易検査とPSG検査です。

●簡易検査

簡易検査とは、自宅でできる方法で、体内の酸素飽和度を測定する機器を指先に装着し、腕に小型の機器をはめて一晩休み、検査メーカーに郵送して、検査をしてもらう方法です。

●ポリソムノグラフィー(PSG)

簡易検査で陽性となった場合は、さらに詳しく診断を行なうために、「ポリソムノグラフィー(PSG)」という本検査を行ないます。

ポリソムノグラフィー(PSG)とは、指先につける機器だけではなく、心電図や脳波、鼻や口の気流測定、いびき音の測定、腹部の動きなどを見るセンサーなどを装着して、一晩休むという検査方法です。

そこで、今回開発するのが、銀メッキ導電性繊維の技術「AGposs®」を活用し、呼吸運動を計測するためのゆがみセンサーを組み込んだ着衣型ウェアラブルシャツです。

着るだけで呼吸波形を計測できる着衣型ウェアラブルデバイスを共同開発いたします。正確に、そして簡易に呼吸波形を計測するため、導電繊維を用いた着心地の良いウェアに、胸やお腹のふくらみに密着させて身体の動きによる伸縮などの変位に対応できるゆがみセンサーを取り付けます。簡易的にPSG検査が可能なウェアを目指し、SASをスクリーニングできる製品への応用を目指します。

■伝導性繊維に注目!

●ソックスの生地に温度センサーを織り込む

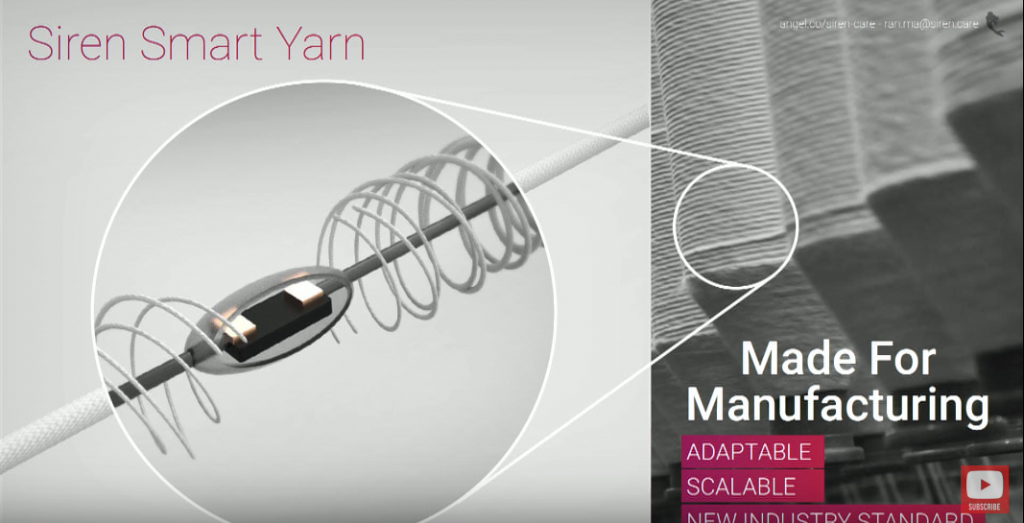

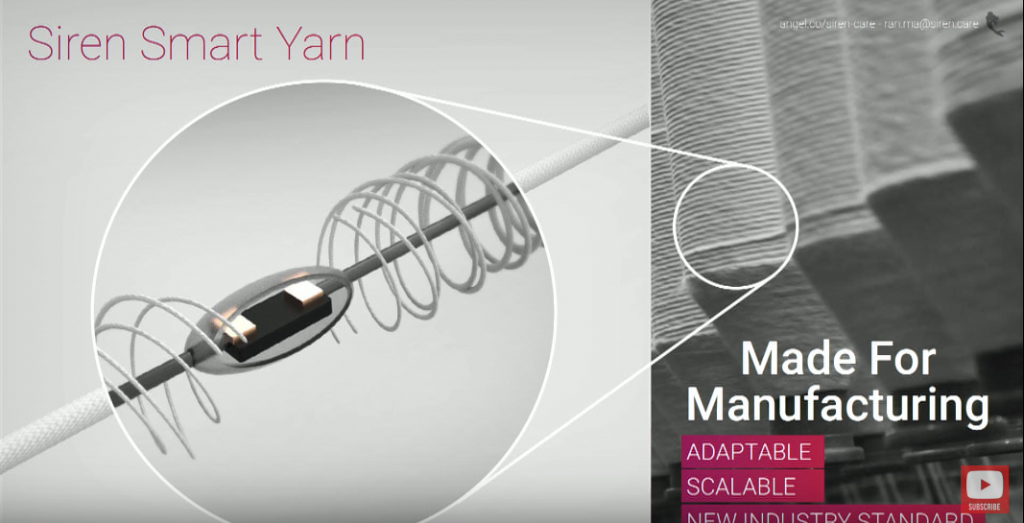

siren care

siren care

参考画像:[500 STARTUPS DEMO DAY 2016] BATCH 18, Siren Care|スクリーンショット

SIREN CARE|糖尿病患者の足の炎症や傷害を温度センサーでリアルタイムに見つけるスマートソックスでは、温度センサーをソックスに織り込み、糖尿病患者が炎症や傷害をリアルタイムで検出するスマートソックス(靴下)を紹介しました。

●Project Jacquard|伝導性繊維をあらゆるファッションアイテムに織り込むプロジェクト

Project Jacquard: Making the Jacket

グーグル・Project Jacquardの「衣服ハック」

(2016/1/13、wired)

プーピレフのアイデアの正式名称は「Project Jacquard」(プロジェクト・ジャカード。その名称は伝統的な機械織りの技法にちなんでいる)。その目標は、伝導性繊維を地球上のすべての衣類と布に織り込んで、タッチセンサーや触覚フィードバックなどの機能を、ジーンズからクルマのシート、カーテンに至るまで、あらゆるものに搭載することだ。

「センサーを素材として生地に織り込むことができれば」とプーピレフは言う。「それはエレクトロニクスからの解放を意味する。身の回りにあるベーシックな素材をインタラクティヴにできるのだ」

グーグルの先進技術プロジェクト部門、ATAP(Advanced Technology and Projects)が取り組んでいるのが「Project Jacquard」という伝導性繊維をあらゆるファッションアイテムに搭載できるような技術の開発です。

伝導性繊維をあらゆるファッションアイテムに搭載できるようになるとどうなるでしょうか?

プーピレフはそれが意味することを想像し始める。着替えていることを電話が認識し、蝶ネクタイを結ぶと同時にUberでクルマを呼んでくれたらどうだろう? ランニングシューズを履くと同時に、自動的に運動記録が開始するとしたら? あるいは服の袖を一度軽くスワイプしただけで通話ができ、相手の声も聞こえるとしたら?

いま私たちが使っているスマホやウェアラブルデバイスの操作を服に触れるだけでできるようになるのです。

しかし、伝導性繊維を開発しても問題になるのは、現実の製造工程に組み込めるのかどうかです。

製造の現場に飛び込んだイヴァン・プーピレフはその製造工程の過酷さ(伝導性繊維にとっての)を目の当たりにします。

「飛び出た余分な糸の繊維を除去するために、直火にかけるなどというプロセスすらあった」と彼は言い、その荒々しさに首を振る。「そんなことが行われているとは知らなかったが、それはほんの一例に過ぎない。伸ばして水に漬け、ホットプレスにかけ圧縮する。布の種類によっては金属の爪で引き裂くことすらある。電子部品(を組み込む)とすれば、致命的だ」

製造工程では火にかけたり、水につけたり、圧縮したりするなど電子部品を組み込んだ電導性素材にとっては様々な課題が見つかりましたが、編み込みの技術や製造工程に取り入れる方法について解決していったそうです。

プーピレフは、服の袖を全面液晶ディスプレー化するという自分の夢を笑いつつ、それを本当に実現するのに関心をもつ誰かと協力することの重要性を熱っぽく語った。

脈拍数や血液中の酸素濃度などを表示し、肌に貼れる有機ELディスプレイを開発|東大で紹介した東京大学の染谷隆夫教授らの研究グループは、センサーで検知した脈拍数や血液中の酸素濃度を表示できる、肌にフィットして貼っていることに気付かないほど違和感なく装着できる有機ELディスプレイを開発したそうですので、服の袖を全面液晶ディスプレイ化するのもそう遠くない未来かもしれません。

ファッション×テクノロジーは面白い研究が多く、着用するだけで心拍・心電位などの生体情報を取得できる機能素材があったり、バイオロジーを活用したトレーニングスーツ・ランニングシューズなどの研究が進んでいます。

●着用するだけで心拍・心電位などの生体情報を取得できる機能素材がある

着るだけで心拍数を測れる新素材 NTT・東レが開発によれば、NTTと東レは、心電計や脈拍計の電極の代わりに使える衣料用の新素材を共同開発していますし、心拍・心電位などの生体情報を取得できる機能素材「HITOE」を使ったウェア「C3FIT IN-PULSE」を活用して不整脈の臨床研究|東大病院・ドコモによれば、潜在的な不整脈検知が有効であるかを検証することを目的として、着用するだけで心拍・心電位などの生体情報を取得できる機能素材「hitoe」を活用したウェア「C3fit IN-pulse(シースリーフィットインパルス)」を活用し、長時間にわたる心拍と心電位計測を行う研究も行なうそうです。

■まとめ

「#睡眠負債(SLEEP DEBT)」|わずかな睡眠不足の影響が脳のパフォーマンスの低下・病気のリスクを高める|#NHKスペシャルによれば、わずかな睡眠不足の影響が、まるで借金のように積み重なることで、知らず知らずのうちに脳のパフォーマンスを低下させたり、病気のリスクを高める恐れがあるそうです。

FITBITの睡眠データ分析により7時間以上の睡眠は健康に良い影響を与えることが判明によれば、睡眠データの分析によって、睡眠が7時間以下になると深い睡眠とレム睡眠を十分に得られない可能性があり、睡眠時間7~8時間の際に深い睡眠とレム睡眠の割合が最も高くなることがわかったことから、7時間睡眠が健康に良いという一つの裏付けができたといえそうです。

このように睡眠の重要性に注目が集まる中、睡眠時無呼吸症候群になると、日中の眠気があったり、よく眠れた感じがしないだけでなく、心筋梗塞や糖尿病、メタボリックシンドロームになるリスクが高くなるといわれています。

ただ、寝ている間の無呼吸になかなか気付くことができないことから、検査・治療を受けていない多くの潜在患者がいるのではないかと考えられています。

そこで、今回、睡眠時無呼吸症候群がより簡単に検査ができるようにと、着衣型ウェアラブルシャツの開発がすすめられています。

こうした製品によって睡眠時無呼吸症候群の早期発見ができ、病気の人が少なくなるといいですね。

【関連記事】

続きを読む ウェアラブルIoTブランドhamon®を展開するミツフジが朝日ラバー・埼玉大学と着るだけで呼吸波形が計測でき睡眠時無呼吸症候群(SAS)のスクリーニングができる着衣型ウェアラブルデバイス開発をスタート →