■「梅雨時に体調がすぐれない・・・」そんなあなたは「梅雨バテ」かも?|梅雨バテの症状・原因・対策

by Mike Kniec(画像:Creative Commons)

この梅雨の時期になんだか体調がすぐれないという方いらっしゃいませんか?

もしかすると、「梅雨バテ」かもしれません。

梅雨の時期に起きる体調の変化を「梅雨バテ」や「梅雨だる」と呼ばれるようになってきているそうです。

■梅雨バテの原因

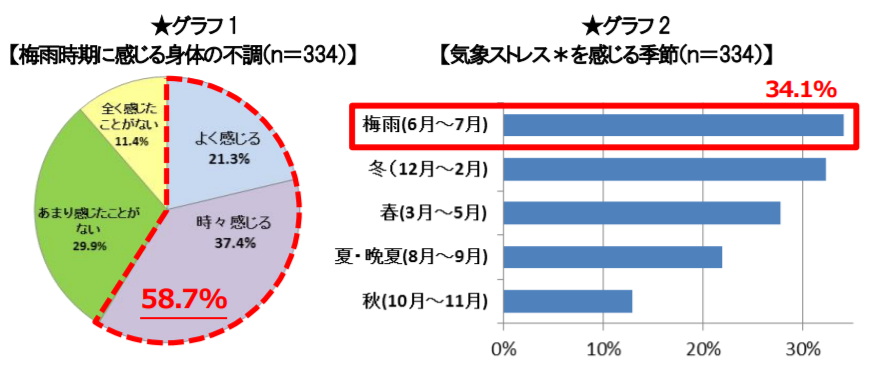

参考画像:梅雨時期は“自律神経の乱れ”と“湿邪(しつじゃ)”に注意!! (2016/5/10、ウーマンウェルネス研究会)|スクリーンショット

●自律神経の乱れ

(2015/7/9、教えてgooウォッチ)

雨に体調が悪くなる方が多いと思いますが、一番大きい原因は、自律神経の異常です。自律神経は、人間が動物として生きていくうえで重要な臓器、例えば心臓、血管、胃腸などをコントロールする神経ですが、からだの環境の変化に弱いのが弱点です。梅雨の時期は気圧が不安定になり、自律神経に障害が起きやすくなります。また、湿気により汗のコントロールがうまくできないので、体温調節ができなかったりすることも関係していると言われています

梅雨時期は“自律神経の乱れ”と“湿邪(しつじゃ)”に注意!!

(2016/5/10、ウーマンウェルネス研究会)

私たちは、緊張モードの交感神経とリラックスモードの副交感神経をバランスよく切り替えて 1 日を過ごしています。しかし、梅雨時期のように気圧が低い状況が続くと、空気中の酸素が少なくなるため、身体は活動を最小限に抑えようと、本来活動的であるはずの昼でも副交感神経を優位にしてお休みモードになり、自律神経のリズムが乱れやすくなります。

梅雨バテが起きる原因の一つが、自律神経に異常が起きていることです。

自律神経の乱れには気象ストレスが関係していると考えられます。

梅雨の時期には、気圧が不安定であったり、湿度が高い状態が続いたり、雨が多くて日照時間が短くなったり、寒暖差が大きいなど気象ストレスを感じやすい時期なのです。

●水分バランスの乱れ「湿邪(しつじゃ)」

梅雨時期は“自律神経の乱れ”と“湿邪(しつじゃ)”に注意!!

(2016/5/10、ウーマンウェルネス研究会)

湿度の高い環境では、十分に汗をかくことができず、体内に余分な水分や老廃物が溜まりやすくなり、血めぐりが悪くなります。

漢方医学では、このような不調を引き起こす湿度や湿気のことを “湿邪(しつじゃ)”と呼び、体内に取り込まれることで、頭痛、消化不良、便秘、むくみ、などの様々な不調が全身に表れます。

体のだるさや頭痛、むくみ… 梅雨が原因の体調不良「湿邪」とは

(2017/6/8、AbemaTimes)

東洋医学に詳しい千代田漢方内科クリニックの信川益明先生は、「湿邪とは、体の余分な水分によって体の不調が生じる症状。人が長時間湿度の高いところにいると発汗作用がうまくいかず、冷えという症状が起こることが考えられている」と説明する。

東洋医学の考え方では、湿度が高いと発汗が上手くいかないことで、体内に余分な水分や老廃物が溜まりやすくなり、体の不調が起きることを「湿邪」と呼ぶそうです。

運動をする人は低ナトリウム血症(EAH)に注意!給水は「DRINK TO THIRST(喉が渇いたら水分補給)」戦略を推奨によれば、気温が高く、湿度が高いと、かいた汗が蒸発しにくくなり、体温が十分に下がらないため、熱中症が起こるのですが、気温が高くなくても、何らかの原因で体温調節機能が働かなくなることにより、熱中症になることがあります。

国立環境研究所の小野雅司客員研究員が熱中症に対するコメントによれば、「季節の変わり目」がポイントといえそうです。

「今は季節の変わり目で、体が暑さに慣れていないと体に負担がかかりやすくなる。30度を超えていなくても熱中症になりやすい」

季節の変わり目には、気温や湿度の変化に体が対応できずに、自律神経の乱れや湿邪によって、体調不良を起こしやすくなるのです。

■梅雨バテの症状

そのために、次のような症状が現れるそうです。

(2015/7/9、教えてgooウォッチ)

耳がつまった感じがする

頭がぼーっとする

めまい

眠気が取れない

首や肩が重くなる

肩こりがする

腰痛がする

こめかみが痛い

胃腸障害

食欲不振

吐き気

下痢

自律神経障害によって、耳の奥にある内耳のリンパの流れに障害が起きて、乗り物酔いに近い症状が起きたり、また、痛みの神経が過剰に興奮することで体の様々な場所が痛くなったり、胃腸障害によって、食欲がなくなったり、吐き気がすることがあるようです。

■梅雨バテ対策|自律神経のコントロール

梅雨バテ対策には自律神経をコントロールすることが大事。

自律神経をコントロールするためには、規則正しい生活をする必要があります。

●食事

食事がエネルギーのもととなるので、きちんと食べることが重要なのですが、食欲がなくなると簡単に麺類や炭水化物などの食事で済ませようとしがちです。

そうなると、熱のもととなるタンパク質や食品を熱に変えるために欠かせないミネラル、ビタミンの摂取が減ってしまいます。

この時期によくバテると感じる人は、注意して、摂取するようにしましょう。

●運動

自律神経が弱っていると脂肪を燃やせない体にによれば、運動している最中は交感神経が活性化され、運動後はその反動で副交感神経が活性化されるそうです。

梅雨時期には運動する機会が減ってしまいがちなので、ジムに行ってみたり、部屋で出来る運動をやりましょう。

●睡眠

夜更かしをすると自律神経が乱れやすくなるので、注意しましょう。

■自律神経のバランスを整える4つのポイント

順天堂大学医学部教授の小林弘幸先生によれば、さまざまな症状の原因が実は交感神経と副交感神経のバランスが崩れたことにあるのではないかと考えられ、反対に考えると、交感神経と副交感神経のバランスを上手にコントロールできるようになれば、病気になりにくくなると考えられるということです。

自律神経のバランスを整えるポイントは、「ゆっくり」なのだそうです。

「ゆっくり」を意識し、ゆっくり呼吸し、ゆっくり動き、ゆっくり生きる。

そうすることで、自律神経のバランスが整えられ、様々な不調が改善していくと考えられるそうです。

では、具体的にどのようにすれば自律神経のバランスをコントロールすることができるのでしょうか?

具体的な方法としては、小林先生は4つのポイントを挙げています。

自律神経のバランスを整えるポイントは「ゆっくり」を意識すること

1 リラックスできる環境づくり

自分にとってリラックスできる環境づくりを行ないましょう。

例えば、音楽(気持ちが落ち着く)や運動(ストレッチ)、リラックスできる締め付けない服など。

2 首を緩める

首には重要な血管や神経が集中しており、ここの血流が悪くなると副交感神経のはたらきが阻害されるので、温めたタオルを当てるなどして首の緊張を緩めよう。

大事なことは全身を温めることですが、首を温めると効率的に体を温めることができます。

首の冷えが身体を冷やす?によれば、皮膚の近くに頭部と身体をつなぐ太い頸動脈があり、酸素や栄養素を含んだ血液を脳へと流すのですが、そこが冷えてしまっていると血流は悪くなり、末端まで温かい血液が回らなくなります。

3 腸内環境の改善

腸と自律神経は互いに影響し合っており、腸のはたらきが活発になると副交感神経が優位になる。

腸の働きが活発になると、副交感神経が優位になるそうです。

→ 便秘とは?|便秘解消方法 について詳しくはこちら

- 【#金スマ】腸活・便秘解消7つのメソッド(便秘外来小林弘幸先生)

- 腸の中に良い菌を増やす方法&便秘対策!腸に良いお風呂の入り方|林修の今でしょ!講座 3月10日

- むくみ腸を改善して便秘解消!ヨーグルト+ハチミツ+大根(水溶性食物繊維)|あのニュースで得する人損する人 1月15日

- 松本明子さんの40年以上の便秘が3週間で解消した方法とは?

- ざわちん、1か月夜寝る前にえごま油を飲むだけで便秘解消・-5キロのダイエット・肌荒れ改善に成功|私の何がイケないの? 2月1日

4 呼吸を深くゆっくりする

吐く息を意識し「4秒かけて吸う、8秒かけて吐く」のがポイント。

呼吸をゆっくりすることを意識して行いましょう。

■梅雨バテ対策|湿邪対策

●ぬるめの炭酸入浴

梅雨時期は“自律神経の乱れ”と“湿邪(しつじゃ)”に注意!!

(2016/5/10、ウーマンウェルネス研究会)

就寝前に、炭酸ガス入りの入浴剤を入れた 38~40℃のお湯にゆっくりと浸かりましょう。

リラックスするには、ぬるめのお湯がおすすめです。

さらに、炭酸なら、ぬるめのお湯でも温浴効果を高めて血流を促進するので、体内の余分な水分や老廃物が排出されやすくなります。

湿邪対策にも疲労回復にも効果的です。

【#林修の今でしょ講座】冷え症検定|おすすめ冷え性解消方法によれば、ぬるま湯に入ると、入浴後一時間後も温かく、また体がリラックスして血管が開き、血液が行き渡ります。

また、自律神経が首にあるので、首までつかるほうが良いそうです。

体のだるさや頭痛、むくみ… 梅雨が原因の体調不良「湿邪」とは

(2017/6/8、AbemaTimes)

湿邪の対処法として信川先生は「体を冷やさないことが大切。例えば冷たいものを飲むことを控えたり、冷房の温度を下げ過ぎたりしないこと。同時に、半身浴などをして体の新陳代謝を高めることも重要」と述べた。

ぬるめのお湯にゆっくり浸かることは、血流を良くしたり、ストレスや疲労回復につながるだけでなく、湿邪対策として体を冷やさないこととしても有効ということだと思います。

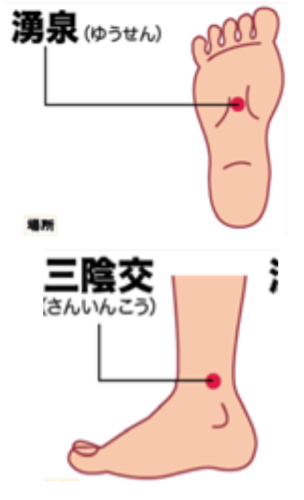

●ツボ

参考画像:梅雨時期は“自律神経の乱れ”と“湿邪(しつじゃ)”に注意!! (2016/5/10、ウーマンウェルネス研究会)|スクリーンショット

◆湧泉(ゆうせん)

土踏まずのやや上、人差し指と中指の骨の間にあるツボ。

体内の水分バランスを調節し、血液の循環を改善する。

◆三陰交(さんいんこう)

内くるぶしの中心から指幅4 本上がったところにあるツボ。

生理痛や生理不順、更年期障害、冷え性やむくみ、便秘などに効果的で、女性の万能ツボと呼ばれる。

三陰交のツボは、冷えや月経不順、更年期障害など女性に役立つツボとして知られていますが、梅雨バテ対策としても有効のようです。

→ 下腹の冷え解消・更年期障害・月経不順のツボ:三陰交(さんいんこう)の位置・押し方|たけしの本当は怖い家庭の医学 について詳しくはこちら

■まとめ

梅雨バテは季節の変わり目に起こる自律神経の乱れや水分バランスの乱れが原因で起こる体の不調ですので、そうした不調を感じたら、体からのサインだと考えて、規則正しい生活に加えて、運動をしたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かったりと、体にやさしい生活を心がけて、体を見直すきっかけにしてくださいね。

【関連記事】

続きを読む 「梅雨時に体調がすぐれない・・・」そんなあなたは「梅雨バテ」かも?|梅雨バテの症状・原因・対策