夜眠れないという悩みを抱えているあなたに。不眠の原因とは?不眠対策!良質な睡眠をとる方法

夜眠れないという悩みを抱えているあなたに。不眠の原因とは?不眠対策!良質な睡眠をとる方法

AlexandraGorn|unsplash

ライブ配信で「夜眠れない」という悩みを抱えている方から相談がありました。

ただ眠れないという悩みには様々な原因があるので、原因別に分けてみました。

■Fitbitの睡眠データ分析により7時間以上の睡眠は健康に良い影響を与えることが判明

一般論として睡眠時間は7時間とったほうが健康によいと推奨されていますが、Fitbitが睡眠ステージに関するデータを分析したところ、睡眠時間7時間から8時間の際に深い睡眠とレム睡眠の割合が最も高くなることがわかったそうです。

また、Fitbitのプレスリリースによれば、7時間以下の睡眠の場合の健康への影響についてもまとめられています。

睡眠データの分析によって、睡眠が7時間以下になると深い睡眠とレム睡眠を十分に得られない可能性があり、睡眠時間7~8時間の際に深い睡眠とレム睡眠の割合が最も高くなることがわかったことから、7時間睡眠が健康に良いという一つの裏付けができたといえるのではないでしょうか。

■更年期による不眠

更年期の不眠(眠れない・寝付けない・目が覚める)の原因・対策のやり方

更年期症状には、眠くて眠くて仕方がないという症状がある一方、不眠(眠れない)という症状で悩んでいる人もいます。

不眠の原因は大きく分けて2つあると考えられます。

1つは、その他の症状によって寝付けないこと、もう一つは、自律神経の乱れです。

●その他の症状によって寝付けないこと

更年期の症状には、「頭痛・頭が重い」・めまい・ふらつき・耳鳴り・大量の汗をかく(顔から汗が止まらない)・胸の痛み(乳房の痛み・動悸)・ホットフラッシュ(顔のほてり・のぼせ)・冷えなどがあります。

こうした症状によって、寝つきが悪くなったり、眠っても夜中に目が覚めてしまうといったことが起きてしまうと考えられます。

●自律神経の乱れ

モナリザ症候群によれば、自律神経には「交感神経」と「副交感神経」があり、「昼の神経」とも呼ばれる「交感神経」はよく動く昼間に活発になり、またリラックスを促す「副交感神経」は夜に活発になります。

通常は、昼間に交感神経が活発になり、夜に副交感神経が活発になっていますが、昼過ぎまでだらだらと寝たり、あまり活動的に行動しないと、「交感神経」の働きが鈍ってしまいます。

更年期の場合は、エストロゲン(女性ホルモン)が減少によって、脳の視床下部が混乱し、自律神経が乱れてしまい、不眠(眠れない)という症状を起こしていると考えられます。

自律神経が弱っていると脂肪を燃やせない体になる!?によれば、運動している最中は交感神経が活性化され、運動後はその反動で副交感神経が活性化されるそうです。

更年期を乗り切る方法として、適度な運動やリラックス方法を試してみることをおススメしていますが、それは、自律神経を整えるためです。

「眠れない」という人は、更年期かもしれませんので、一度病院で診ていただくことをおすすめします。

→ 睡眠不足・質の良い睡眠をとる方法 についてくわしくはこちら

→ 更年期障害の症状・原因・チェック|40代・50代の更年期の症状 について詳しくはこちら

■暑くて眠れない

熱帯夜の夏によく眠れないとお悩みの方はエアコンの設定温度を18度前後に設定してみよう!

■質の良い睡眠には温度が大切

質の良い睡眠には室温を少し下げて=研究

(2016/2/24、WSJ)

トロント大学のジョン・ピーバー教授(細胞・システム生物学)は「以前に考えられていた以上に、温度は正常な睡眠を促進する上でずっと大きな役割を果たしている可能性がある」と話す。さらに、脳の視床下部という部分の特定の細胞が温度の変化を感じ取り、眠りをコントロールすると説明。

質の良い睡眠に欠かせない要素として「温度」が重要なようです。

The Ideal Temperature for Deep Sleep

なぜ質の良い睡眠に「温度」が重要な役割を果たしているのでしょうか?

深部体温を下げる方法とは|眠くなる時は体の深部の体温が下がる!によれば、眠くなる時は、体の深部の体温が下がり、深部体温が下がると眠くなるため、就寝前には深部体温を上げない工夫が必要であると紹介しました。

トロント大学のジョン・ピーバー教授とバージニアコモンウェルス大学のナタリー・ダウトビッチ教授に共通している考え方は、温度が睡眠において重要な役割を果たしているという点です。

質の良い睡眠には室温を少し下げて=研究

(2016/2/24、WSJ)

カリフォルニア大学バークレー校のマシュー・ウォーカー教授(神経科学・心理学)は「人々は家や寝室の温度を、睡眠に最適な温度より少し高めに設定する傾向がある」と話す。

ウォーカー氏によると、眠りに入るには中核体温が華氏で2~3度低下する必要がある。「中核体温が高過ぎると、覚醒状態から睡眠状態への脳の切り替えがスムーズに行かず、最適な睡眠を導き出せない」と説明する。

カリフォルニア大学バークレー校のマシュー・ウォーカー教授によれば、眠りに入るためには、深部体温が2~3度下がる必要があり、深部体温が高すぎると、覚醒状態から睡眠状態への脳の切り替えがスムーズにいかないため、よい睡眠に導くことができないそうです。

■眠るときの室温を何度に設定するといいの!?

それでは、眠るときの室温を何度に設定するとよいのでしょうか?

質の良い睡眠には室温を少し下げて=研究

(2016/2/24、WSJ)

複数の研究で、室温の設定は華氏65度(摂氏約18.3度)前後にするのが眠りに適しているとの結果が出た。

<中略>

不眠症患者の治療に際し、睡眠の専門家たちは室温について患者に尋ね、華氏70~72度(摂氏約21.1~22.2度)に設定している患者には温度を下げるようアドバイスするとウォーカー氏は述べた。

バージニアコモンウェルス大学のナタリー・ダウトビッチ教授(心理学)は、非営利団体の米睡眠財団が通常、睡眠時の室温として華氏60~67度(摂氏約15.6~19.4)を薦めていると話す。同財団のコンサルタントも務めている同氏は「温度が低い寝室が質の良い睡眠につながることが分かっている」と続けた。

睡眠時の室温として18度前後にするのが良いそうです。

もう一つは、寝る前に温かいお風呂から上がると、体温が下がり、眠りやすくなります。

質の良い睡眠には室温を少し下げて=研究

(2016/2/24、WSJ)

英国のラフバラー大学のジェームズ・ホーン教授(精神科学)は「お風呂から上がると、体温が急速に下がる。これは就寝時に身体に必要なことだ」と説明する。同氏の研究では、若く健康な人は就寝前に暖かいお風呂に入ると、余波睡眠(脳を休ませる深い眠り)が約10%増すことが分かっている。同氏は夜早い時間に華氏約102度(摂氏約38.9度)のお湯に30分間浸かると睡眠の質が改善するとの見方を示す。

入浴は、熱い湯を避け、ぬるめのお湯に浸かり、就寝1から2時間前までに済ませておくようにするとよいそうです。

■冷え性不眠

【あさイチ】冷え症不眠の原因であるお尻のコリをほぐす方法(ツボ「臀中」)&つま先から血行促進!足指ストレッチ|なぜ足が冷えている人は寝つきが悪いのか?【#その原因Xにあり】

第4回 睡眠に関する調査 「睡眠への不満」は過去最高の97.1%

(2016/2/3、フジ医療器ニュースリリース)

満足した睡眠をとれない理由としては、「ストレス」(50.1%)、「手足の冷え」(22.7%)、「体調不良」(20.7%)が順に並びました。ストレス社会において満足できる睡眠をとることは簡単ではないのかもしれません。また、女性は「手足の冷え」(34.3%)が男性(14.1%)を大きく上回り、冷えの悩みを持っている女性が多くいることがわかりました。

20代~80代の男女4,723名を対象に「第4回 睡眠に関する調査」によれば、満足した睡眠をとれない理由として、女性は「手足の冷え」の悩みを挙げている人が多くいたそうです。

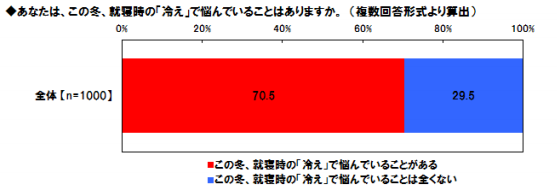

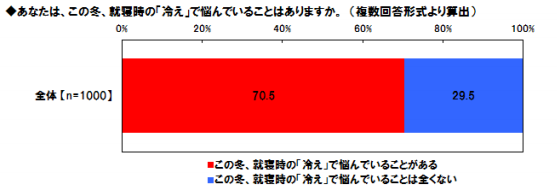

「冷え症に関する実態調査」

(2013/1/9、養命酒製造ニュースリリース)

参考画像:「冷え症に関する実態調査」 (2013/1/9、養命酒製造ニュースリリース)|スクリーンショット

全回答者1,000名に、この冬、就寝時の「冷え」で悩んでいることがあるかを聞いたところ、実に7割(70.5%)の方が《なかなか寝つけない・何度も目が覚める・朝まで一睡もできないことがある》といった『眠れな姫』であることがわかりました。

■なぜ足が冷えている人は寝つきが悪いのか?

人は夜になると、身体を休ませるために、脳や内臓の温度を下げて回復を図るそうです。

その際に、手足の末端の血管から内部の熱を放出することで、脳などの温度が下がり眠りにつきやすくなるのですが、手足が冷えている人は、手足の血管から熱が放出されないため、脳の温度が下がらず眠ることができなくなってしまうそうです。

伊藤剛先生(北里大学東洋医学総合研究所)によれば、「冷え性不眠の原因の多くは『お尻のコリ』にある」そうです。

お尻には「梨状筋(りじょうきん)」という筋肉があり、梨状筋には足を外側に開いたり、姿勢を保つ働きがあるのですが、パソコンに向かっての長時間の作業やソファでテレビを見るなど長時間同じ姿勢で座ることによって、梨状筋が凝り固まると、足が冷えてしまうそうです。

なぜ梨状筋が凝ってしまうと足が冷えてしまうのでしょうか。

骨盤のそばには「坐骨神経」という神経が通っています。

坐骨神経の中には、下半身の血管の太さをコントロールする交感神経が通っていて、交感神経は動脈に絡みつくようにしており、梨状筋はその神経の上に覆いかぶさっているイメージです。

梨状筋が柔らかいと坐骨神経と触れ合っても問題ないのですが、同じ姿勢を長時間続けると、筋肉が緊張状態が続くことで、梨状筋が凝って固くなります。

梨状筋が凝って固くなることによって、交感神経が刺激され、血管に絡みついた交感神経が血管を締め付け、その結果血液の流れが悪くなり(下半身の血流が悪くなり)、足先に熱を送ることができず、体内の熱を放出することができずに、眠れなくなってしまうと考えられるそうです。

また、座りっぱなしだけでなく、立ちっぱなしも筋肉を緊張させるため、足の冷えにつながるそうです。

【関連記事】

■自分のお尻が凝っているのかどうかわからない?お尻のコリを自分でチェックする方法

- イスに浅めに座り、片方の足をもう片方の足(ひざ・ももの上)に乗せます。

- 曲げた方のひざの上に肘を乗せ、5秒間かけて押し下げます。

- お尻が凝っている人は、ひざを押し下げる時に、お尻にハリを感じたり、痛みが出るそうです。

また、ひざを水平以下まで押し下げられない人もお尻が凝っているそうです。

■冷え性不眠の原因であるお尻のコリをほぐす方法

- やわらかい場所に仰向けに寝て、両ひざを立てます。

- 「臀中(でんちゅう)」というツボの下にソフトボールを置き、ボールを置いた反対側のお尻を浮かせて、ボールに全体重をかけるようにして、ツボを刺激します。

※臀中のツボの位置は左右のお尻の中心にあります。ツボの位置の目安は、骨盤の下の骨と太ももの付け根の出っ張りを結んだ線を底辺とし、正三角形を描いた時の頂点です。

※寝る前に左右の「臀中」を30秒ずつ刺激します。

※やわらかいマットなどの上で行ないましょう。固い畳や床の上ではやらないほうがよいそうです。

【関連記事】

■つま先から血行を促進する足指ポンプストレッチ

- イスに座り、右足を左足の太ももに乗せます。

- 右足の指先を左手で覆うように持ち、5秒間ぎゅうっと曲げ、指を放す。

※寝る前に左右の足で5回ずつ行うと血行が良くなるそうです。

⇒ 冷え性解消方法(食べ物・食事・運動) について詳しくはこちら

→ 冷え性改善方法|冷え症の症状・原因・末端冷え性(手足の冷え) について詳しくはこちら

■鉄分(フェリチン)不足による不眠

新型鉄不足(フェリチン不足)で肌荒れ、不眠、うつ状態、疲労感?|#あさイチ ・ためしてガッテン(NHK)

フェリチンが不足すると、うつや睡眠障害だけでなく、肌荒れ、イライラ、疲労感などが起こることがあるそうです。

番組で紹介したケースでは、原因不明のうつに悩まされた人やつらい睡眠障害に悩まされた人が鉄剤を処方されたことで症状が改善したそうです。

ところで、鉄分はどんな働きをするのでしょうか?

あなたも!新型鉄不足 肌荒れ不眠、うつ状態

(2014/4/9、ためしてガッテン)

鉄分が食べ物から体内に吸収されると、体内のさまざまな場所でフェリチンに貯蔵されます。

フェリチンの鉄が不足していると、肌が荒れていても新しい細胞になかなか入れ替わらなかったり、病原菌から体を守る免疫細胞の数が減ってしまったり、脳の働きに欠かせないセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質が不足してしまったりするのです。

鉄分が体に吸収されると、身体の中の様々なところでフェリチン(鉄入りの倉庫をイメージ)に貯蔵されるのですが、フェリチンの鉄が不足していると、細胞増殖などの身体における様々な反応を手助けすることができずに、肌荒れしても新しい細胞に入れ変わらなかったり、免疫細胞が減少してしまったり、脳の働きに欠かせないセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質が不足してしまったりするそうです。

■フェリチン不足チェック「あっかんべー」

血液検査でフェリチン値を調べてもらうのが最も良い方法です。

健康診断でフェリチン値は調べられていないという方は、ヘモグロビン値も参考になるそうです。

鉄分はフェリチンよりもヘモグロビンに優先して使われるため、ヘモグロビンが不足している方は、フェリチンの鉄が不足していると推測されます。

健康診断をする前に簡単にチェックする方法も番組では紹介していました。

それが、「あっかんべー」。

下まぶたの裏が白っぽいときは、フェリチン不足の疑いがあるそうです。

その他にも、疲れやすい、うつ症状が気になる方はかかりつけ医や内科で相談してみましょう。

■ビタミンCを一緒にとって、鉄分の吸収率UP!

そこでおすすめなのが、鉄分豊富な野菜・海藻類を食べるとき、一緒に、レモンなどでビタミンCを積極的にとること。

ビタミンCの還元作用により、鉄が、体内で吸収されやすい状態に変わるのです。

フェリチン不足を補うためには、鉄分を十分に摂取することが重要なのですが、野菜や海草類に含まれる鉄分(酸素と結びついた状態であることが多いため)は、肉類・魚介類に含まれる鉄分に比べて吸収率が低くなる傾向があるため、ビタミンCを取る必要があるそうです。

食後、レモンジュースを一杯飲んだときの鉄の吸収率を調べたところ、なんと2倍近くもアップしました。

鉄分+ビタミンCをお忘れなく!

■不眠対策!良質な睡眠をとる方法

●深部体温を下げる

深部体温を下げる方法とは|眠くなる時は体の深部の体温が下がる!によれば、カリフォルニア大学バークレー校のマシュー・ウォーカー教授によれば、眠りに入るためには、深部体温が2~3度下がる必要があり、深部体温が高すぎると、覚醒状態から睡眠状態への脳の切り替えがスムーズにいかないため、よい睡眠に導くことができないそうです。

では、どのようにしたら、深部体温を上げずに下げることができるのでしょうか。

●入浴は、熱い湯を避け、ぬるめのお湯に浸かり、就寝1から2時間前までに済ませておくようにする。

入浴は就寝1~2時間前までに済ませる。熱い湯は避け、38~40度程度のぬるめの湯につかり、体温をあまり上げないようにする。

寝る前に温かいお風呂から上がると、体温が下がり、眠りやすくなります。

●就寝前には激しい運動はせず、ストレッチやマッサージなどをしたほうが良いです。

運動する際は、夕方に行うようにしましょう。

●夕食は、就寝3時間前までにできるだけ済ませるようにしましょう。

無理な場合は、消化のいい食事を心がけましょう。

●お酒を飲むと眠りが浅くなりやすいので、寝酒は控えるようにしましょう。

●温度が低い寝室が質の良い睡眠につながります。

●運動をする

自律神経が弱っていると脂肪を燃やせない体になる!?によれば、運動している最中は交感神経が活性化され、運動後はその反動で副交感神経が活性化されるそうです。

更年期を乗り切る方法として、適度な運動やリラックス方法を試してみることをおススメしていますが、それは、自律神経を整えるためです。

●自律神経を整える

自律神経のバランスを整えるポイントは「ゆっくり」を意識することによれば、自律神経を整える4つのポイントは、1.リラックスできる環境づくり、2.首を緩める、3.腸内環境の改善、4.呼吸を深くゆっくりする、ことです。

●起床時間を一定にする

朝寝覚めが悪いことで悩んでいるあなたに!スッキリ目覚める3つの方法|起床時間・朝食・オルニチンで紹介した睡眠の専門家で内山真日本大医学部精神医学系主任教授によれば、『早起き早寝』がポイントで、毎朝すっきりと目覚めるには、起床時間を一定にすることが重要なのだそうです。

●朝食をとる

遅い夕食で体内時計が混乱し太ってしまう-早大によれば、体内時計をリセットする方法は「朝食を摂る」ことなのだそうです。

朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かします。

すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまります。

そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。

●オルニチン

しじみのオルニチン 継続使用で肝機能改善&ストレス軽減&朝の目覚めがすっきり&落ち込みの気分が改善によれば、オルニチンを継続的に飲んだグループとプラセボ(偽薬)を比較した実験では、飲酒習慣があり疲れ気味の勤労者を対象にオルニチン(1日400ミリグラム)を8週間摂取してもらったところ、オルニチンを摂取したグループの人のほうが、ストレスに打ち勝つホルモンである抗コルチゾールホルモンが増え、朝の目覚めがスッキリし、落ち込んだ気分が改善されたそうです。

オルニチンを多く含む食品は、しじみ、キハダマグロ、チーズなどです。

→ オルニチン について詳しくはこちら

●良い睡眠の秘訣は、朝は太陽の光を浴びること

良い睡眠の秘訣は、朝は太陽の光を浴びること

毎日1時間ずれてしまう体内時計のズレをリセットするには、毎朝太陽の光を浴びるとよいそうです。

メラトニンは太陽の光を浴びて、14から15時間ほど経つと出始め、また、太陽の光を多く浴びたほうがメラトニンの分泌量は増えるそうです。

夜よく眠れないという方は、朝からちゃんと光を浴びるようにしたいですね。

また、記事では、早寝早起きといった生活リズムが作れない方にもアドバイスがありました。

日中に短い睡眠をとって、疲れをとることが良いようです。