【目次】

■なぜ青森県が平均寿命最下位なのか?その理由・原因|短命県の青森県を長寿県にするための方法とは? 長寿県が○○県という話題はよく目にしますが、反対にどの県が平均寿命が最下位という取り上げられ方は目にしません。

実際、どの県が平均寿命全国最下位なのでしょうか?

それは、「青森県」!

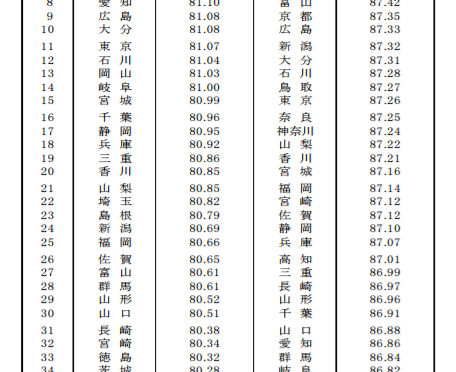

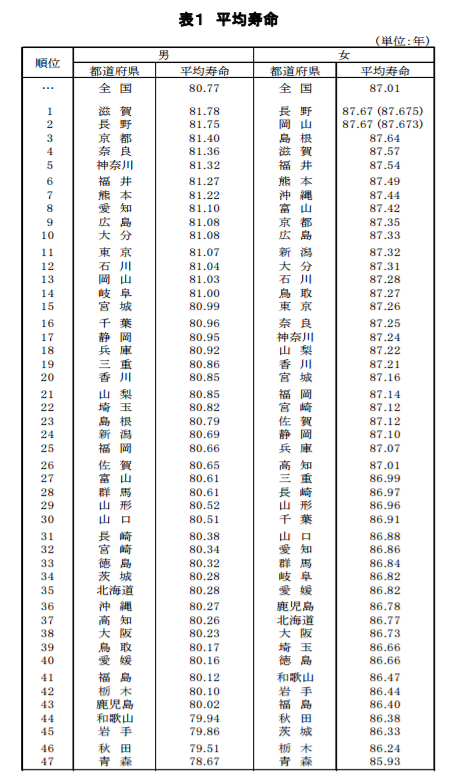

都道府県別にみた平均余命|平成27年都道府県別生命表の概況|厚生労働省 参考画像:都道府県別にみた平均余命|平成27年都道府県別生命表の概況 |厚生労働省|スクリーンショット

都道府県別にみた平均余命|平成27年都道府県別生命表の概況|厚生労働省 によれば、青森県は男女とも最下位で、男性が78.67歳、女性が85.93歳でした。

ちなみに、男性の1位は滋賀県(81.78歳)、女性の一位は長野県(87.67歳)で、全国平均は男性は80.77歳、女性は87.01歳でした。

表1 性、都道府県別年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移(全死因)|平成29年度人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況|厚生労働省 によれば、都道府県別にみた2015年の死亡率は、青森の男性585・6人、青森の女性288・4人で男女ともに青森が最も高いという結果が出ています。

なぜ、青森県が平均寿命最下位(短命県)なのか、ここに健康になるヒントが隠されているのではないかと思い、調べてみました。

■青森県の平均寿命 平均寿命全国最下位「脱短命県」へ健康施策 県民の意識向上不可欠

(2015/3/15、産経ニュース)

厚生労働省の平成22年都道府県別生命表によると、青森県の平均寿命は男性が77・3歳(全国平均79・6歳)、女性が85・3歳(同86・4歳)といずれも全国平均を下回っている。

平均寿命について取り上げるときに忘れてはいけないのは、平均寿命が短いということは、お年寄りの寿命が短いということではなくて、子どもも働き盛りの世代も亡くなっている人が多いということです。

そこで、青森県全体の健康意識が低いのではないかという仮説をもとにデータを見てみたいと思います。

■青森県の生活習慣に関するデータ ●野菜摂取量

厚労省の24年国民健康・栄養調査によると、青森県内成人の1日当たり野菜摂取量は、男性が296グラムで全国23位、女性は292グラムで同14位と、同省が呼びかける350グラムを下回っている。

記事の中では、塩分の摂取量が全国2位であるにもかかわらず長寿県の長野県と比較しており、長寿の秘訣は、野菜の摂取量が男女とも350グラムを上回っていることにあるのではないかとしています。

●たばこ・喫煙者の割合

たばこに関しては厚労省の25年の国民生活基礎調査によると、青森県民の喫煙率は男性が40・3%で全国1位、女性は14・3%で同2位。

喫煙率は男女とも高いという結果が出ています。

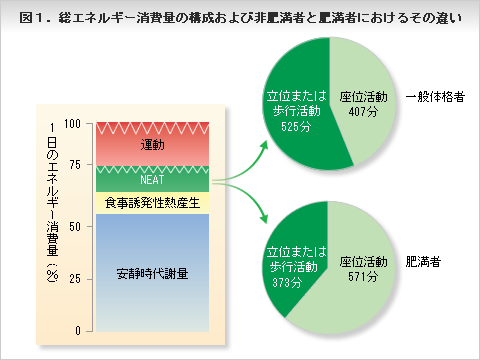

脱!短命県「市区町村別平均寿命発表」 | NHK青森放送局 で紹介されているデータを見ても、喫煙者の割合が高い、飲酒習慣者の割合が高い、食塩摂取量が多い、一日の歩数が少ない、肥満者の割合が多い、健康診断の受診率も低い、病院にかかるのが遅いといったことが挙げられています。

<喫煙者の割合>…44.8%(1位)

健康診断の受診率も39位と低く、病院にかかるのも遅く、病気が進行しているケースも多いとのこと。

●子供の肥満が全国トップレベル

子ども肥満3年連続トップレベル 【青森】 で紹介した文部科学省「2008年度学校保健統計調査速報」によれば、青森県の子供の肥満割合が3年連続で全国トップレベルにあり、15歳の5人に1人が肥満という状況なのだそうです。

■青森県を長寿県にするために考えるべきこと

by nubobo (画像:Creative Commons)

●冬は雪が降って運動する機会が減る。運動する機会を増やすにはどうしたらよいか?

→冬にできる運動・スポーツを流行らせる

●お酒の量を減らすにはどうしたらよいか?

寒いことと娯楽が少ないことから、お酒に手を伸ばすということが考えられます。

→お酒の代わりとなる娯楽

●寒い地域は塩分の多い食品をとりがち

日本人の体温が下がった理由とは によれば、塩分は、筋肉の収縮作用に必要であり、また体を温める効果が高く、塩分が不足すると低体温だけでなく痙攣まで起こるそうです。

大事なことは、運動やゆっくりとお風呂に入ることで水分と塩分を排出し、体温を上げる食生活(旬の食材でバランス良い食事)の中で水分や塩分を摂取するという良いサイクルをつくることです。

そのためにも、塩分を排出するのに欠かせないカリウムを含む野菜の摂取量を増やすことは良いことなのではないでしょうか。

●病院嫌いが多いのはなぜか?

病院が好きという人は少ないと思いますが、定期的に病院で診てもらうことで病気を早期発見・早期治療することが大事だと思います。

また、娯楽が少ないことも生活習慣の悪化に関係しているようですので、病院自体を楽しめるエンタメ施設のようにするのはどうでしょうか。

【関連記事】

●喫煙率が高いのはなぜか?

→娯楽のなさが喫煙率につながっているのかもしれない。

「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるものー厚生労働省調査 によれば、性別を問わず、年収が高いと喫煙率は低い、もしくは喫煙率が低いと年収が高いといえそうです。

●所得が低い

青森「平均寿命」ワーストワンの原因 塩分取りすぎ、運動不足、喫煙、飲酒では当然 (2013/3/1、Jcastニュース)によれば、経済的理由によって亡くなる人が多いそうで、そのことも平均寿命が全国平均を下回ることに関係しているようです。

●野菜の摂取量が少ない

「所得と生活習慣等に関する状況」のグラフから見えてくるものー厚生労働省調査 によれば、男女問わず、年収が高い人ほど野菜摂取量が多い、もしくは、野菜摂取量が多い人ほど年収が高いといえます。

低収入ほど野菜不足-厚労省栄養調査 で紹介した厚生労働省が発表した2011年の国民健康・栄養調査によれば、低収入ほど野菜の摂取量が不足しているという結果が出たそうです。

また、低所得者ほど生活習慣に問題=野菜食べず、運動しない という記事によれば、低所得者ほど野菜を食べる量が少なかったり、運動の習慣がなかったりと、生活習慣に問題がある傾向があることがわかったそうです。

■2017年改善の兆しがみられる 【追記(2017/7/25)】

短命県返上へ 青森県、肥満や喫煙改善の兆し (2017/7/24、河北新報)によれば、青森県では改善の兆しが見られます。

■年齢調整死亡率(10万人当たり)

※カッコ内は全国平均

●男 2010年662.4(544.3)→ 2015年585.6(486.0)

●女 2010年304.3(274.9)→ 2015年288.4(255.0)

■健康あおもり21目標項目の達成状況

肥満傾向にある子供

●男子 策定時(10年度)9.0%→現状(13-16年度)8.1%

●女子 策定時(10年度)5.8%→現状(13-16年度)5.7%

妊娠中の喫煙率

策定時(10年度)6.5%→現状(13-16年度)3.5%

大腸がん受診率

●男 策定時(10年度)31.1%→現状(13-16年度)42.0%

●女 策定時(10年度)29.0%→現状(13-16年度)36.5%

食塩摂取量

策定時(10年度)10.5g→現状(13-16年度)9月公表予定

喫煙率

●男 策定時(10年度)36.1%→現状(13-16年度)9月公表予定

●女 策定時(10年度)7.9%→現状(13-16年度)9月公表予定

全ての項目が公表されていませんが、子供の肥満傾向や妊娠中の喫煙率においては改善が見られ、また大腸がんの受診率も高まっています。

ただ、気になるのは飲酒の項目です。

生活習慣病のリスクを高める量の飲酒している人の割合

●男 策定時(10年度)31.4%→現状(13-16年度)32.4%

●女 策定時(10年度)16.9%→現状(13-16年度)19.4%

青森県では全国との健康における差を縮めるように対策を進めているようですが、飲酒に関しては対策が行き届いていないのが現状のようです。

沖縄県内の男性の4割が生活習慣病になるリスクが高いお酒の飲み方をしている で紹介した全国健康保険協会沖縄支部が、WHOの「アルコール使用障害同定テスト(AUDIT)」を用いて国立病院機構琉球病院と共同で分析した「飲酒に関するアンケート結果と健診結果の分析(中間報告)」によれば、沖縄県内の男性の4割が生活習慣病になるリスクが高い飲み方をしている「問題飲酒群」と分類されたそうです。

「問題飲酒群」は肝機能異常 や高尿酸血症、メタボリックシンドローム などの有病率が高いということですので、青森県でもしっかり対策を行なってほしいところです。

■まとめ 改善点があるということは、「伸びしろが多い」ともいえます。

一つ一つ改善していくことが健康で、長寿になる方法だと思います。

→ 青森県、死亡率改善率も全国ワースト|改善する方法について考えてみた について詳しくはこちら

【関連記事】続きを読む なぜ、青森県が平均寿命最下位なのか?その理由・原因|短命県の青森県を長寿県にするための方法とは? →