> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病の合併症 > 歯周病 > 歯周病は糖尿病の合併症の一つ!?糖尿病と歯周病の関係 > なぜ、糖尿病の人は歯周病になりやすく、また治りが遅いのか?

【目次】

■なぜ、糖尿病の人は歯周病になりやすく、また治りが遅いのか?

by University of the Fraser Valley(画像:Creative Commons)

お口のケアが全身を守る|東京都8020推進事業

糖尿病の人は、糖尿病でない人に比べて、中等度あるいは高度の歯周病になる頻度が2~3倍高く、また歯周病の進行が早く、治るのも遅くなります。

糖尿病と歯周病といわれて、今一つピンと来ていない人もいるかもしれませんが、実は、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周病にかかっている人が多いといわれています。

それは、糖尿病になると、唾液の分泌量が減って歯周病菌が増殖したり、免疫機能や組織修復力が低下して、歯周病が発症・進行しやすくなるからだと考えられます。

→ 糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは について詳しくはこちら

→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら

様々な調査研究で糖尿病と歯周病の関係についてわかってきています。

糖尿病と歯周病|日本糖尿病学会PDF

米国国民健康調査(NHANES)を用いた研究では、歯周病患者の糖尿病有病率は非歯周病者の約2倍高いことが示されている。さらには15年にわたるドイツ北東部ポメラニア地方の健康調査を用いたコホート研究では、ベースライン時に重度歯周炎に罹患している非糖尿病患者群では、歯周病に罹患していない非糖尿病患者群と比較して、調査開始5年後のHbA1cが悪化傾向にあった。

<中略>

日本人においては、久山町におけるコホート研究では、10年間で耐糖能異常を発症した患者群は、そうでない群に比べ歯周病有病率が有意に高かったという事実が示されている。

歯周病が糖尿病の合併症に及ぼす影響として、米国のピマインディアンを対象としたコホート研究において、重度歯周病を有する糖尿病患者群で、糖尿病腎症、虚血性心疾患、総脂肪量がより増加することが報告されている。

糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加によれば、糖尿病と歯周病の関連性は疫学調査や動物実験などで明らかにされており、糖尿病を多く発症する米アリゾナ州のピマインディアンを対象にした調査では、歯周病の発症率が糖尿病ではない人に比べて二・六倍高い、といったことも分かっているそうです。

なぜ、糖尿病の人は歯周病になりやすく、また治りが遅いのでしょうか?

お口のケアが全身を守る|東京都8020推進事業

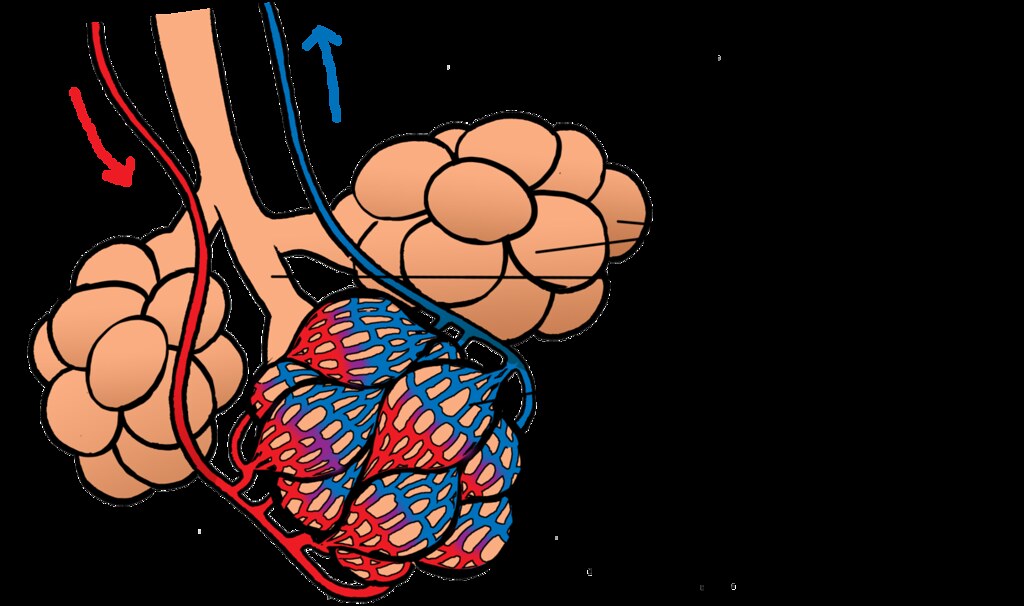

その理由として、糖尿病の人は、細菌の攻撃に対して自分を守る免疫の働きが低下しており、組織を元通りにする力も弱いため、炎症による組織破壊が進行しやすいからです。

そのメカニズムとしては、血糖値の上昇に伴い血液中の糖化タンパク*が増加し、これがマクロファージ**を刺激してある特定のサイトカイン***分泌量が増え、歯周病が悪化するのではないかと考えられています。

高血糖状態が長く続くと、血液中に体内のタンパク質に糖が結合した糖化たんぱくが増加し、体内に侵入した細菌やウィルスを捕食・消化し、その情報をリンパ球に伝える働きを持つマクロファージを刺激し、ある特定のサイトカイン(細胞同士の情報伝達を担うタンパク質で、過剰に分泌されると、自らの組織が破壊されることがある)の分泌量が増え、歯周病が悪化するのではないかと考えられるそうです。

糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加で紹介した愛知学院大歯学部歯周病科(名古屋市)の野口俊英教授によれば、糖尿病と歯周病には5つの共通点があるそうです。

- 初期に顕著な自覚症状がない

- 罹患率が高い

- 生活習慣病

- 慢性疾患

- 病気の進行のメカニズムが似ている

さらに最近、歯周病になると糖尿病の症状が悪化する、という逆の関係も明らかになってきて、糖尿病を持つ歯周病患者に治療を行うと血糖値が改善したという報告もあるそうです。

お口のケアが全身を守る|東京都8020推進事業

糖尿病をもつ歯周病患者に歯周治療を行うと、血糖値が改善したという報告が多数あります。いい換えれば、歯周病は糖尿病を悪化させる要因のひとつである可能性がきわめて高いということです。

なぜ糖尿病をもつ歯周病患者に歯周治療を行うと、血糖値が改善するのでしょうか?

そのメカニズムとしては、炎症時に歯周組織で増加したある特定のサイトカインが、血液を介して肝臓、筋肉、脂肪組織に運ばれ、インスリンの作用を邪魔して細胞内へのブドウ糖の取り込みを阻害し、血糖値を上昇させると考えられます。

したがって、糖尿病をもつ歯周病患者に歯周治療を行うと、歯周組織で分泌されるサイトカイン量が減少し、細胞内へのブドウ糖の取り込みが増して血糖値が改善すると考えられています。

糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加によれば、歯周病が重症化すると、その細菌と戦おうと「TNF-α」と呼ばれるタンパク質が出されるが、そのTNF-αがインスリンの働きを悪くして、血糖値のコントロールをも悪化させるそうです。

そこで、糖尿病をもつ歯周病患者に歯周治療を行うと、サイトカインの分泌量が減少し、細胞内へのブドウ糖の取り込みが阻害されることが少なくなるので、血糖値のコントロールができるようになると考えられます。

歯周病と全身の状態 糖尿病と歯周病の双方向性|eヘルスネット(厚生労働省)

糖尿病は喫煙と並んで歯周病の二大危険因子であり、一方歯周病は三大合併症といわれる腎症・網膜症・神経症に次いで第6番目の糖尿病合併症でもあり、両者は密接な相互関係にあります。しかし慢性炎症としての歯周炎をコントロールすることで、糖尿病のコントロール状態が改善する可能性が示唆されています。

糖尿病の合併症には糖尿病腎症・糖尿病網膜症・糖尿病神経障害などの合併症がありますが、歯周病も6番目の糖尿病合併症であると認められているそうです。

糖尿病・歯周病ともに予防することが大変重要なので歯周病ケアをやっていきましょう。

【#カンブリア宮殿】予防すれば虫歯ゼロ!(熊谷崇さん・日吉歯科診療所)によれば、しっかりと歯のケア方法ができるようになり、口腔内を清潔にできるようになってからではないと、詰めた歯は4、5年で再感染してしまい、また治療を繰り返すことになるため、初診では応急処置以外の治療を行なわないところがあるそうです。

歯周病を予防するには、日々のブラッシングなどで、歯周病の原因となる細菌をできる限り取り除くことが重要です。

■セルフケア

オーラルケアで歯周病予防|予防歯科(セルフケアと歯科医によるケア)

歯周病予防の基本はブラッシングですが、歯ブラシだけでなく、糸状のフロスやインタースペース・ブラシで歯のすき間の汚れも落とすことが重要です。

※フロスには、糸状のものや柄が付いたものがありますが、歯と歯の間に挿入してスライドさせながら歯垢を取り除くための道具です。

※インタースペース・ブラシとは、歯と歯の間や歯と歯肉の間、奥歯の周り、歯並びが悪いところを清掃するために役立つブラシのことです。

歯磨き剤には、歯の表面を硬くコーティングするフッ素入りのものをおすすめで、表面のエナメル質を補う成分の入ったものを、定期的に使うのもよいそうです。

また、歯周病を進行させる因子として喫煙(たばこ)も挙げられているので、禁煙することも重要なようです。

そして、日々のセルフケアに加えて、定期的にプロの歯科医によるケアを受けるのがより効果的なようです。

■プロの歯科医によるケア

オーラルケアで歯周病予防|予防歯科(セルフケアと歯科医によるケア)によれば、ブラッシングで落とせるプラーク(歯垢)は全体の50%で、フロスやインタースペース・ブラシを正しく使えば70%までは高められるそうですが、それ以上はプロでなければ難しいそうです。

プロの歯科医によるケアはどのようなことをするのでしょうか?

ブラッシングでプラークは落とせますが、実はその下にバイオフィルムと呼ばれる膜が付着しています。

細菌の巣窟であり、プラークをつきやすくするバイオフィルムを除去するために行なうのがPMTC。

「PMTC」(Professional Mechanical Tooth Cleaning)とは、日ごろ自分で行なっている歯磨きでは落ちない歯の汚れをプロ(歯医者)が専用機器を使ってクリーニングすることです。

専用のブラシやラバーカップでこすり取っていきます。

そのあとで、歯の石灰化度を高めて酸に溶けにくくするためにフッ化物(フッ素)を塗布します。

つまり、車でいう油膜であるバイオフィルムを除去し、歯の石灰化度を高めて酸に溶けにくくするためにフッ素を塗るわけですね。

次に、歯周病菌が多く存在する歯肉が作るポケットと呼ばれる溝に、専用の器具を挿入し、先端から薬剤を薄めた液を吹き出し、超音波の振動を作用させることで細菌を洗い流していくという予防処置を週に1回、4週間行なうと歯は驚くほどきれいになるそうです。

やはりここまで聞くと、セルフケアだけでは歯周病予防は難しいようです。

プロの力を借りたほうがより効果的なようですね。

→ 歯周病を予防する方法(歯磨き・歯ブラシ) について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む なぜ、糖尿病の人は歯周病になりやすく、また治りが遅いのか? →