> 健康・美容チェック > 目の病気 > 加齢黄斑変性症 > 目のカス「ドルーゼン」が加齢黄斑変性の原因!ドルーゼンがたまる2つの原因とは?|加齢黄斑変性を予防する4つの栄養素(ルテイン・ビタミンC・ビタミンE・亜鉛)|#たけしの家庭の医学

2016年5月17日放送の「みんなの家庭の医学」のテーマは「加齢黄斑変性」でした。

【目次】

- 目のカス「ドルーゼン」が加齢黄斑変性の原因!ドルーゼンがたまる2つの原因とは?

- 加齢黄斑変性のチェック方法

- 加齢黄斑変性を予防する4つの栄養素

- 一日の推奨摂取量

- 【奥薗レシピ】ほうれん草のナムルの作り方|五目焼きそば|肉野菜スープ|みんなの家庭の医学 5月17日

- 【奥薗レシピ】かぶの葉ふりかけの作り方|卵焼き|チヂミ|カブのサラダ|みんなの家庭の医学 5月17日

- 【奥薗レシピ】パセリミートソースの作り方|ミートポテトグラタン|ミートソースパスタ|みんなの家庭の医学 5月17日

■目のカス「ドルーゼン」が加齢黄斑変性の原因!ドルーゼンがたまる2つの原因とは?

by Anderson Mancini(画像:Creative Commons)

通常は古くなって使われなくなった目の網膜の細胞は除去されていくのですが、加齢が原因となって目のカス「ドルーゼン」がたまっていってしまいます。

ドルーゼンとは、眼球の奥、眼底にたまった老廃物で、視細胞の一部がはがれ落ちたものです。

ドルーゼンが黄斑付近にがたまり続けると、体は免疫反応によってドルーゼンを排除しようとし、炎症が起きます。

そして、炎症箇所に栄養を届けるために新しい血管を作ります。

この新生血管ができることで黄斑がふくらんでしまいます。

新しい血管はもろいため、ちょっとしたことで破裂し出血することがあり、それが、視野をゆがませる原因となったり、最悪の場合には失明を招く原因となります。

また、加齢以外には紫外線もドルーゼンがたまる原因として考えられているそうです。

→ 加齢黄斑変性症|症状・原因・治療・サプリメント について詳しくはこちら

【関連記事】

■加齢黄斑変性のチェック方法

加齢黄斑変性症の予防法としては、自分で出来るチェックを定期的に行なうことです。

格子状の紙を目から30cmほどの距離から片目で見て、格子の線が歪んで見えたり、欠けて見えると加齢黄斑変性の可能性があるそうです。

日頃から、片眼をふさいでモノを見て、見え方に異常がないか確認しましょう。

また、眼科への定期検診もおすすめします。

【関連記事】

■加齢黄斑変性を予防する4つの栄養素

加齢黄斑変性を予防する栄養素として挙げられたのは4つ。

- ビタミンC

ブロッコリー・ピーマン・レンコンなど - ビタミンE

アーモンド・かぼちゃ・アボカドなど - 亜鉛

牡蠣(カキ)・豚レバーなど - ルテイン

ほうれん草・ケールなど

ルテインは、ケールやほうれん草などの緑黄色野菜に多く含まれている栄養素です。

ルテインは目の網膜に含まれていて紫外線から目を守ってくれています。

しかし、加齢とともにルテインが減少することで紫外線のダメージを受けやすくなってしまいため、食べ物から補給することが必要になります。

→ ルテインを含む食品 について詳しくはこちら

【関連記事】

- ルテインを摂取すると、光による網膜へのダメージが軽減し、加齢黄斑変性症の予防につながる

- 加齢黄斑変性症には緑黄色野菜(カロテノイド)がよい!?|ためしてガッテン 11月19日

- ルテインとゼアキサンチンを含む野菜を摂取すると加齢黄斑変性の発症リスクが低くなる!?

- 加齢黄斑変性(AMD)を予防するための5つのポイント

- 加齢黄斑変性の症状・治療・チェック方法|主治医が見つかる診療所 3月9日

【最大20%OFF!】定番の人気ルテインサプリが、今ならお得な初回購入者価格・スーパーセール中!

●一日の推奨摂取量

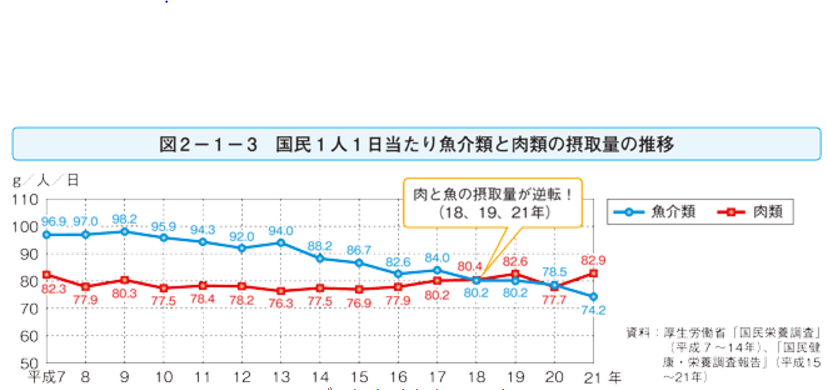

加齢黄斑変性を予防するために推奨される一日の摂取量は以下の通り。

ルテイン 10mg(ほうれん草1/2束)

ビタミンC 100mg(ピーマン5個分)

ビタミンE 6mg(アーモンド16.5粒)

亜鉛 8mg(牡蠣4個分)

→ 亜鉛を多く含む食品 について詳しくはこちら

加齢黄斑変性を予防する奥薗レシピ

【加齢黄斑変性予防!】かぶの葉ふりかけレシピ・作り方/かぶのサラダ/卵焼き|How to Make Turnip Leaves Furikake

【関連記事】

- 【奥薗レシピ】ほうれん草のナムルの作り方|五目焼きそば|肉野菜スープ|みんなの家庭の医学 5月17日

- 【奥薗レシピ】かぶの葉ふりかけの作り方|卵焼き|チヂミ|カブのサラダ|みんなの家庭の医学 5月17日

- 【奥薗レシピ】パセリミートソースの作り方|ミートポテトグラタン|ミートソースパスタ|みんなの家庭の医学 5月17日

■まとめ

緑内障・白内障に次ぐ第3の目の病気「加齢黄斑変性」を予防するためにも「ルテイン・ビタミンC・ビタミンE・亜鉛」を含む食べ物を積極的に取り入れましょう!

→ 加齢黄斑変性症|症状・原因・治療・サプリメント について詳しくはこちら

【スーパーセール】ルテインサプリメント機能性表示食品「青い瞳」【初回購入者価格】

通常価格9,180円(税込み)を初回購入者価格7,980円(税込み)で販売いたします!

【関連記事】

続きを読む 加齢黄斑変性を予防する4つの栄養素(ルテイン・ビタミンC・ビタミンE・亜鉛)の一日の推奨摂取量!|加齢黄斑変性の原因の目のカス「ドルーゼン」がたまる2つの原因とは?|#たけしの家庭の医学