> 健康・美容チェック > 動脈硬化 > 朝食を抜く食生活をしている人は、動脈硬化を発症するリスクが高くなる!?

【目次】

■朝食を抜く食生活をしている人は、動脈硬化を発症するリスクが高くなる

by zoghal (画像:Creative Commons)

「Journal of the American College of Cardiology」に掲載された研究論文 によれば、朝食を抜く食生活をしている人は、動脈硬化 を発症するリスクが高くなるそうです。

なぜ朝食を抜く食生活をする人は動脈硬化の発症リスクが高くなるのでしょうか?

朝食欠食する習慣をする人は、全体的に不足した食事であったり、頻繁にアルコールを摂取していたり、喫煙といった不健康な生活習慣を持っていて、また、高血圧 や過体重、肥満 である人が多かったそうです。

■朝食の欠食状況 朝食を食べる回数が週2回以下の人は、毎日食べる人に比べて脳出血リスクが36%高まる によれば、磯博康大阪大教授と国立がん研究センターなどのチームによれば、朝食を食べる回数が週2回以下の人は、毎日食べる人に比べて脳出血リスクが36%高まるそうです。

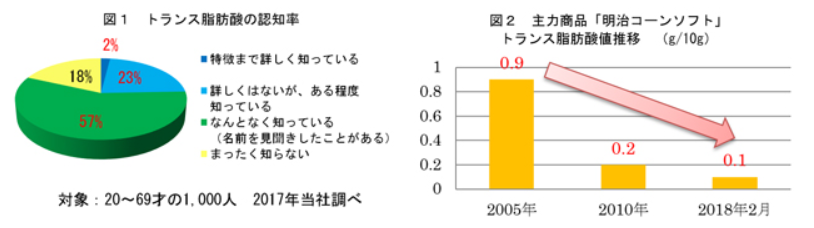

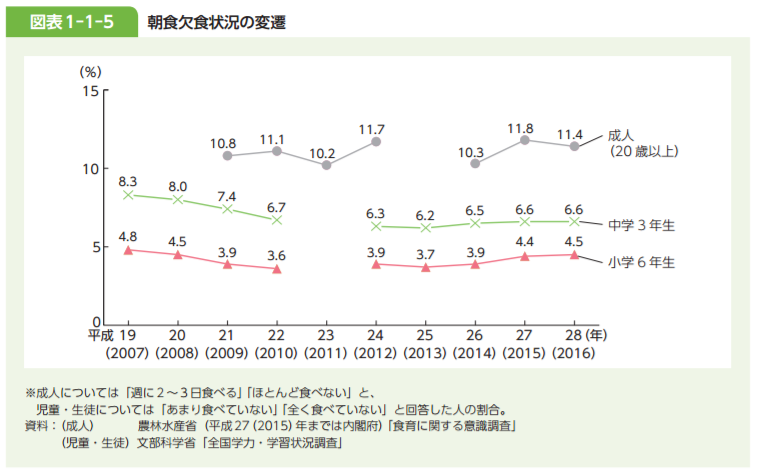

朝食欠食状況の変遷|平成28年食育白書 参考画像:第1部食育推進施策をめぐる状況 |平成28年食育白書スクリーンショット

第1部食育推進施策をめぐる状況 |平成28年食育白書

普段、朝食をほとんど毎日食べていると回答した成人は83.7%、小学6年生は87.3%、中学3年生は83.3%という結果でした。

一方、朝食の欠食状況について、朝食を「週に2~3日食べる」、「ほとんど食べない」と回答した成人は11.4%だったのに対し、朝食を「あまり食べていない」、「全く食べていない」と回答した小学6年生は4.5%、中学3年生は6.6%という結果でした(図表1-1-5)。

平成28年食育白書によれば、朝食の欠食状況について、朝食を「週に2~3日食べる」、「ほとんど食べない」と回答した成人は11.4%だったそうです。

朝食抜き、30代男性の30%超=10年で10ポイント上昇 で紹介した厚生労働省の「2007年国民健康・栄養調査」によれば、若い男女を中心に朝食を取らない人の割合が増加傾向にあり、30代男性では10年前に比べ約10ポイント上昇し、30%を超えているそうです。

朝食を抜く生活習慣を持つ人は、脳卒中になりやすかったり、むし歯になりやすいそうです。

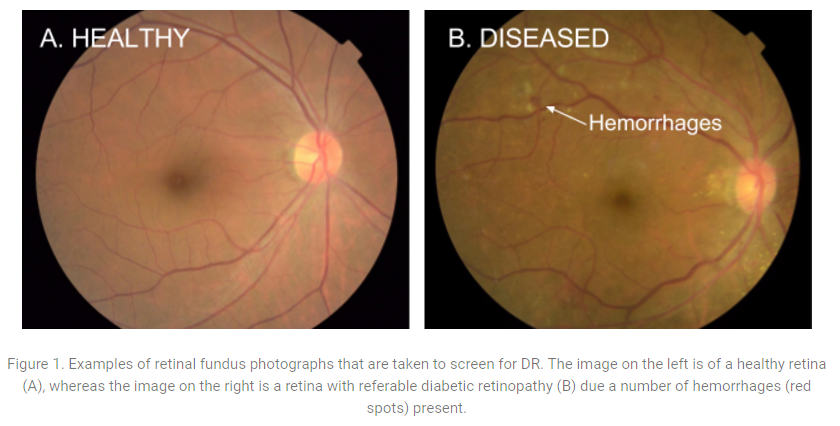

なぜ朝食を食べないことが脳出血の危険性を高めるのでしょうか?

■朝食の欠食と脳卒中の関連 朝食の欠食と脳卒中との関連について |国立がん研究センター

脳出血の最も重要なリスク因子は高血圧で、特に、早朝の血圧上昇が重要なリスク因子であると考えられています。また、朝食を欠食すると空腹によるストレスなどから血圧が上昇することが報告されています。逆に朝食を摂取すると血圧上昇を抑えられることも報告されています。これらの報告から、朝食を欠食することで朝の血圧が上昇し、毎日朝食を摂取する人に比べて脳出血のリスクが高くなっていた可能性が考えられます。

脳出血の危険因子は高血圧で、特に早朝の血圧上昇が重要な危険因子なのだそうです。

朝食を食べないとストレスなどから血圧が上昇すると報告されており、そのことから、朝食を食べないことによって、脳出血リスクを高めると考えられるようです。

朝食をたくさん食べると、糖尿病や高血圧の予防になる!?|テル・アビブ大学 によれば、たっぷり朝食を食べる派の人は、やせやすく、また糖尿病 ・高血圧 ・高コレステロール血症 を予防できるという結果が出たそうです。

それは、食後の血糖値の上昇が緩やかであることにより、太りにくく、糖尿病 ・高血圧 ・高コレステロール血症 といった病気にもなりにくくなっているようです。

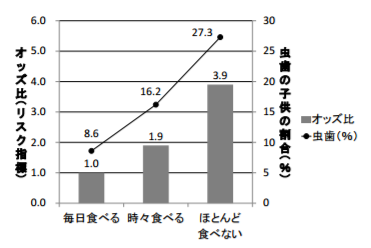

■朝食欠食する子供は虫歯が多い 虫歯は、朝食を欠食する子供に多い |富山大学 参考画像: 虫歯は、朝食を欠食する子供に多い |長時間メディア利用、睡眠不足、朝食欠食の子供は虫歯になりやすい? (2017/5/29、富山大学)|スクリーンショット

なぜ虫歯は、長時間メディア(特にゲーム)利用、睡眠不足、朝食欠食の子供に多いの?|富山大学 で取り上げた富山大学地域連携推進機構地域医療保健支援部門によれば、虫歯は朝食を欠食する子供に多いことがわかったそうです。

朝食欠食→空腹ストレスによって、交感神経活動が高くなり、唾液分泌量が低下する可能性があり、その唾液分泌の減少によって虫歯になりやすいと考えられるそうです。

■まとめ 研究論文 によれば、朝食をスキップする人は体重を減らそうと思って朝食を抜いていますが、その後の時間帯に不健康な食事をたくさんとっていることが多く、その結果、ホルモンバランスが崩れたり、サーカディアンリズム(概日リズム)が乱れてしまう可能性があるそうです。

2017年ノーベル生理学・医学賞:体内時計を生み出す遺伝子機構の発見で米の3氏に

(2017/10/3、日経サイエンス)

2017年のノーベル生理学・医学賞は,サーカディアン・リズム(体内時計)を生み出す遺伝子とそのメカニズムを発見した米ブランダイス大学のホール(Jeffrey C. Hall)博士とロスバシュ(Michael Rosbash)博士,ロックフェラー大学のヤング(Michael W. Young)博士の3氏に授与されることになりました。

2017年のノーベル生理学・医学賞はサーカディアンリズム(概日リズム)を生み出す遺伝子とそのメカニズムを発見した3氏に授与されましたが、サーカディアンリズムと朝食には深い関係があります。

遅い夕食で体内時計が混乱し太ってしまう-早大 によれば、体内時計をリセットする方法は「朝食を摂る」ことなのだそうです。

なぜ朝食を摂ることが体内時計をリセットする方法なのでしょうか。

まずは体内時計の仕組みから説明します。

体内時計の正体は、遺伝子に組み込まれている時計遺伝子です。

時計遺伝子とは、体内の様々な臓器の細胞に存在している遺伝子のことで、時間を刻んでいる遺伝子です。

時計遺伝子には、1日24時間を計る仕組みがあります。

まず時計遺伝子は細胞内にたんぱく質を分泌させる指令を出します。

このたんぱく質が砂時計でいう砂であり、細胞にたんぱく質がいっぱいになるまでに約12時間かかります。

次に、時計遺伝子は、細胞内にたんぱく質を減らす指令を出します。

再び、たんぱく質が細胞からなくなるまでにおよそ12時間かかります。

このように1周が約24時間となり、その人の生活習慣に合わせて、様々なリズムをコントロールしています。

そして、この時計遺伝子によって、理想的な食事時間も決まっています。

朝食の時間と夕食の時間は起床時間で決まります。

理想的な1日のリズムは、7時起床の場合は、起床から2時間以内に朝食、起床から10時から12時間の間に夕食を摂るのが理想です。

起床時間がずれれば、食事時間もずれてしまいます。

時計遺伝子は一日ごとにリセットされ、また新たに時計の針を動かしています。

体の場所によってリセット方法が違います。

脳:朝日がリセット方法

朝日を浴びることで脳のリズムがスタート

内臓:朝食がリセット方法

※内臓の時計遺伝子をリセットするには、たんぱく質が必要。

朝食にタンパク質を取ることで、その刺激が小腸に到達し、小腸の時計遺伝子を動かします。

すると、その信号が胃や肝臓にも伝わり、エネルギー代謝がはじまります。

そのため、タンパク質の少ない朝食の場合は、時計遺伝子はリセットされず、内臓の機能も低下したままになります。

食事バランスガイドを守ると死亡リスクが減少する!|バランスの良い食事をしようというメッセージは伝わっているの? で取り上げた国立がん研究センターの多目的コホート研究によれば、食事バランスガイドの遵守得点が高いほど総死亡のリスクが低下し、遵守得点が10点増加するごとに総死亡リスクが7%減少するという結果が出ているそうです。

ただ「バランスの良い食事にしましょう」というのは最も正しいメッセージですが、最も伝わりづらいメッセージでもあります。

『スイッチ!「変われない」を変える方法』(著:チップ・ハース&ダン・ハース)によれば、「もっと健康的な食生活を送る」といった総括的な目標は、不明瞭であり、その曖昧さが感情に言い逃れの余地を与え、失敗を正当化しやすくしてしまうそうです。

つまり、「健康のためにはバランスの良い食事をしましょう」というメッセージは、受け取る側としてはわかりづらいもので、結果どうしたらよいかわからず、今まで通りの生活をしてしまうことになってしまいます。

そこで、今回の研究論文を参考にすれば、「朝食を食べる」というシンプルなアドバイスをすることが、「健康のためにはバランスの良い食事をしましょう」よりもわかりやすいメッセージになるのではないでしょうか。

【参考リンク】続きを読む 朝食を抜く食生活をしている人は、動脈硬化を発症するリスクが高くなる!? →