2019年3月12日放送の「この差って何ですか?」は「最新健康常識」がテーマです。

番組予告を参考に予習をしてみたいと思います。

【出演者】

#加藤浩次 #川田裕美

#土田晃之 #上地雄輔 #菊池桃子 #小林由依(#欅坂46) #沢松奈生子

【目次】

■鉄分補給にひじき…は間違い

by Machiko Sakai(画像:Creative Commons)

ヒジキの鉄分は鉄釜とステンレス釜で10倍の差がある!?によれば、鉄分が豊富な食品として「ひじき」を挙げる方も多いと思いますが、干しひじきは昔は鉄釜で作っていたため、鉄分が多かったのですが、現在の主流の製造方法はステンレス釜で作っているため、鉄分が減っています。

食品成分データベース|「日本食品標準成分表2015年版(七訂)で鉄分の量を調べてみたところ、ステンレス釜で作られたヒジキの鉄分は6.2mgで鉄釜58.2mgの約10倍の差があることがわかりました。

そこで、食品成分表、5年ぶり改訂|日本食や健康志向の食品の追加・糖尿病対策のため炭水化物の記載を充実・干しひじきの記載を見直しでも紹介しました通り、鉄分不足に良い食べ物や貧血(鉄欠乏性貧血)に良い食べ物として、ヒジキを紹介する場合は、干しひじき(鉄釜)という必要があります。

→ 鉄分の多い食品 について詳しくはこちら

→ 貧血によい食べ物・食事 について詳しくはこちら

■高血圧なら味噌汁+レモン

■高血圧とレモン

by Jennifer Chait(画像:Creative Commons)

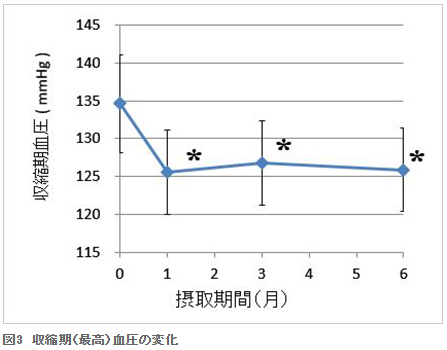

レモンを食べると骨粗しょう症予防や高血圧改善に効果がある|県立広島大で紹介した県立安芸津病院と県立広島大学、ポッカサッポロフード&ビバレッジによる共同研究によれば、平均年齢63・8歳の中高年女性44人を対象に、カルシウムを強化したレモン果汁飲料を6か月間毎日200ml飲んでもらったところ、血圧改善に効果があることがわかったそうです。

→ 高血圧とは|高血圧の症状・食事・予防・原因・対策 について詳しくはこちら

参考画像:~県立安芸津病院・県立広島大学・ポッカサッポロ共同研究~レモン果汁飲料※の長期摂取による骨の健康に関する影響を確認(2016/4/21、ポッカサッポロ)|スクリーンショット

なぜレモンを食べると高血圧に効果があるのでしょうか?

レモンに含まれるクエン酸とポリフェノールが血管の弾力を改善し、血流を良くすることから高血圧改善が期待できると考えられそうです。

→ 血圧を下げる方法(食べ物・サプリメント・運動) について詳しくはこちら

■味噌と高血圧

●【#林修の今でしょ講座】心筋梗塞検定|血管の回復に良い食事・運動によれば、味噌にはLTP(ラクトトリペプチド)が含まれています。

LTPはアミノ酸の一種で血圧降下、動脈硬化予防が期待できるそうです。

●味噌と血圧の驚きの関係!(2018/5/1、美と若さの新常識~カラダのヒミツ)によれば、味噌の中には、発酵の過程で血圧を下げる成分が生まれているのではないかと考えられ、また、(味噌に含まれる)複数の物質で血圧が下がることが原因ではないかと考えるそうです。

適度の味噌摂取 高血圧になりにくく動脈硬化予防も 共立女子大 上原教授が研究成果発表で紹介されている共立女子大学家政学部臨床栄養研究室の上原誉志夫教授らの研究によれば、男性102人を対象に行った調査で、1日3回までの味噌汁摂取では食塩の過剰摂取時に比べ血圧への影響はなく、1日1杯味噌汁を飲んでいる場合はCAVI(動脈硬化指標)が低下する傾向がみられたことから、適度な味噌の摂取は血圧を下げ血管年齢を若く保つ作用があることがわかりました。

【参考リンク】

- 味噌汁を飲むと、血圧が下がって、若返るってホント?(2017/3/2、共立女子大学)

- Dietary Sources of Sodium in China, Japan, the United Kingdom, and the United States, Women and Men Aged 40 to 59 Years: The INTERMAP Study Journal of the American Dietetic Association

Volume 110, Issue 5, May 2010, Pages 736-745 - Du DONGDONG, 海老澤 香里, 宮本 悠紀, 吉永 真理子, 上原 誉志夫 習慣的味噌汁摂取の抗高血圧作用の機序 日本醸造協会誌 2014 年 109 巻 3 号 p. 126-136

■唐辛子で汗をかく…は冷え性には逆効果

漢方薬における辛味生薬配合意義の科学的解明(上原記念生命科学財団研究報告集, 29 (2015))によれば、TRPV1 活性化物質であるカプサイシンやエボジアミンは、低用量では体熱産生の増強による体温上昇作用および末梢血管の拡張による末梢温度上昇作用を示しますが、高用量では逆に強い血管拡張作用による過度の熱放散を生じるために体温を低下させることがわかっているそうです。

【関連記事】