> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 血糖値 > 食前に野菜ジュースを飲むと、食後の血糖値の上昇を抑える効果-カゴメがヒト試験で確認

■食前に野菜ジュースを飲むと、食後の血糖値の上昇を抑える効果-カゴメがヒト試験で確認

by Tella Chen(画像:Creative Commons)

野菜ジュースに食後の血糖値を抑制する効果 – カゴメがヒト試験で確認

(2015/1/8、マイナビニュース)

カゴメは1月8日、食前に野菜ジュースを飲むことで、食後の血糖値の上昇を抑えることができることをヒトを対象とした試験で確認したと発表した。

食前に野菜ジュースを飲むと、食後の血糖値の上昇を抑えることができることがヒト試験で確認されたそうです。

→ 食前野菜ジュースダイエットのやり方・効果|なぜ食前に野菜ジュースを飲むとダイエットできるの?【#初耳学】 について詳しくはこちら

→ 血糖値(正常値・食後血糖値・空腹時血糖値)・血糖値を下げる食品 について詳しくはこちら

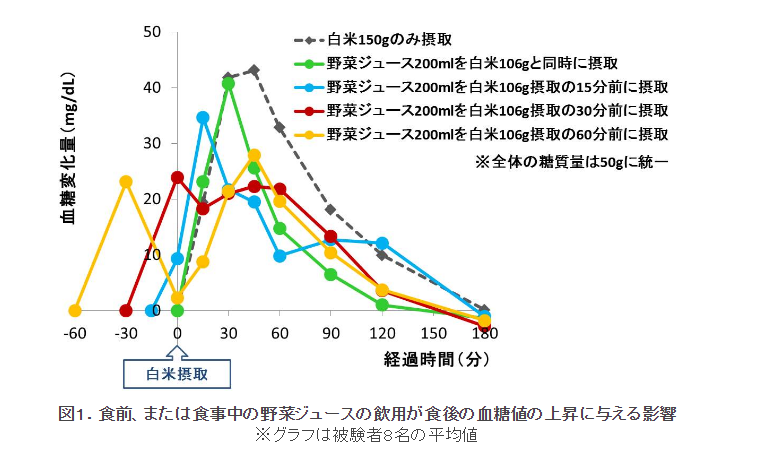

参考画像:野菜ジュースを食前に飲むことで、メタボの原因の一つである食後の血糖値の上昇が抑えられることをヒト試験で確認〜食事中に野菜ジュースを飲んだ場合は食後の血糖値が速やかに低下〜(2015/1/8、カゴメニュースリリース)|スクリーンショット

野菜ジュースを食前に飲むことで、メタボの原因の一つである食後の血糖値の上昇が抑えられることをヒト試験で確認〜食事中に野菜ジュースを飲んだ場合は食後の血糖値が速やかに低下〜

(2015/1/8、カゴメニュースリリース)

野菜ジュースを白米摂取前に飲むと、白米のみを摂取した場合に比べて食後の血糖値の上昇が低く抑えられ、特に白米摂取の30分前に野菜ジュースを飲んだ場合に最も高い効果が見られました。また、野菜ジュースと白米を同時に摂取した場合は、白米のみを摂取した場合に比べて、食後の血糖値が速やかに低下しました。

その結果、野菜ジュースを食前に飲んだ場合、飲まなかった場合に比べて、食後の血糖値の上昇が低く抑えられた。同時摂取の場合は、食後の血糖値の上昇は抑えられなかったものの、上昇した血糖値が速やかに低下した。

野菜ジュースを白米摂取前に飲んでも、同時に摂取しても、白米のみを摂取した場合に比べて、食後の血糖値の上昇が低く抑えられるという結果が出ており、特に、白米摂取の30分前に野菜ジュースを飲んだ場合が最も効果が高かったそうです。

ただ、今回の研究結果によれば、野菜ジュースに含まれるどの成分が血糖値抑制に役立っているのかどうかは分かっていないようです。

血糖値を下げる食品・食事方法によれば、食物繊維の多い野菜から先に食べると、糖分が食物繊維に絡まり、通常よりゆっくりと吸収されるため、食後の血糖値の上昇を抑えることができるそうです。

もしかすると、野菜に含まれる別の成分が血糖値の上昇を抑えることにつながっている可能性があるので、今後の研究に注目したいですね。

→ 糖尿病の症状 については詳しくはこちら

→ 食前野菜ジュースダイエットのやり方・効果|なぜ食前に野菜ジュースを飲むとダイエットできるの?【#初耳学】 について詳しくはこちら

→ 野菜ジュースにメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)予防・改善効果を確認|カゴメ について詳しくはこちら

→ 食前に野菜ジュースを飲むことによる食後高血糖抑制効果はベジタブルファーストと同等の効果がある! について詳しくはこちら