【目次】

■KDDIの自宅でできる血液検査「スマホ de ドック」

KDDIの自宅でできる血液検査「スマホ de ドック」

KDDIの自宅でできる血液検査「スマホ de ドック」

参考画像:おウチでできる血液検査 スマホ de ドック|スクリーンショット

KDDI、自宅で“健康診断”ができる「スマホ de ドック」を夏から–第1弾は血液検査

(2015/3/16、cnet)

KDDIは3月16日、自宅にいながら自分の健康状態を調べられる「スマホ de ドック」を夏に提供することを発表した。

KDDIは自宅で血液検査を行ない健康診断ができるサービスの提供を始めるそうです。

価格は1回4980円(税別)で、ターゲットは、子育て中の専業主婦や自営業の人など、健康診断へなかなか行くことができない人のようです。

■サービスの仕組み

スマホ de ドックは、ほんのわずかな血液(0.065ml)で検査できます。

スマホ de ドックは、ほんのわずかな血液(0.065ml)で検査できます。

参考画像:おウチでできる血液検査 スマホ de ドック|スクリーンショット

どのような仕組みなのでしょうか?

スマホ de ドックを利用するには、ウェブサイトから検査サービスを申し込む。自宅に届いた検査キットを使って微量の血液を採取し検査センターに郵送すると、1週間ほどでサイト内のマイページで結果を確認できる。脂質や肝機能、血糖、痛風など14検査項目の結果を閲覧できるという。

血液検査キットを使って、血液を採取し、検査センターへ郵送すると、1週間ほどで脂質や肝機能、血糖、痛風など結果が確認できるそうです。

従来の血液検査の約200分の1の血液、わずか0.065mlの血液で、同等の検査結果が得られる「即時血漿分離技術」を採用しているそうです。

■血液検査でわかること

脂質代謝

脂質代謝

これらの数値が悪化すると、血管内の炎症が起こりやすくなり、動脈硬化などのリスクが高まります。

動脈硬化が進んでいるかどうかの目安として、LDLコレステロールとHDLコレステロールの比率「LH比」と呼ばれる新しい指標が注目されています。

→ コレステロールの比率のLH比(LDLとHDLの比率)とは について詳しくはこちら

肝機能

肝機能

これらの数値が悪化すると、肝機能が悪化し、急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変などの肝臓の病気(肝臓病)のリスクが高まります。

→ 肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP について詳しくはこちら

糖代謝

糖代謝

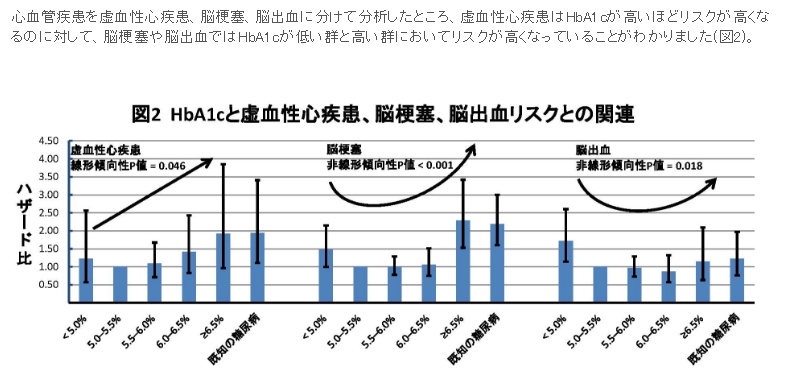

これらの数値が悪化すると、糖尿病が進み、合併症である心筋梗塞・脳梗塞・糖尿病網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性神経障害などのリスクが高まります。

→ 糖尿病の診断基準|血糖値・HbA1c(ヘモグロビンA1c) について詳しくはこちら

腎機能

腎機能

これらの数値が悪化すると、腎臓の機能(腎機能)の悪化が進むことで、急性腎炎、慢性腎炎、腎不全などのリスクが高まります。

→ 腎臓の病気 について詳しくはこちら

→ 腎機能の数値|尿たんぱく・クレアチニン・糸球体ろ過量(eGFR) について詳しくはこちら

栄養状態

栄養状態

これらの数値が悪化すると、栄養不良状態となり、体力の低下や免疫力低下などのリスクが高まります。

尿酸

尿酸

これらの数値が悪化すると、高尿酸血症や痛風発作などのリスクが高まります。

→ 痛風の目安となる尿酸値の数値 について詳しくはこちら

■感想

by Japanexperterna.se(画像:Creative Commons)

遺伝子検査をするユーザーのような健康に関心が高い人はこうした自宅で健康診断ができるサービスに対して関心がありそうです。

糖尿病の発見につながる血糖値への意識が低い!?によれば、糖尿病診断アクセス革命事務局が30~60代の主婦300人を対象に行った「主婦の健診受診状況調査」によれば、5割以上の主婦が検診を受けていないということで、子育て中の専業主婦は今回のサービスのターゲットとしてふさわしいと思います。

ただ、健康診断を受けてほしいというサービス提供側の思いと、実際健康診断に関心があるかどうかについてはギャップがあるかもしれません。

自分の健康で心配なことについての質問では、乳がんや子宮がんなどの「女性特有の病気」が71.3%、「血糖値」は27.3%、「コレステロール」が45.0%となっており、糖尿病の発見に繫がる血糖値への意識が低い結果となっています。

女性特有の病気については関心が高いものの、糖尿病に関連する血糖値への関心は低かったそうです。

そう考えると、血液検査で女性特有の病気が発見できるかどうかについてはわかりませんが、総合的な健康診断サービスというよりも女性特有の病気に絞ったサービスのほうが関心が高まりそうな気がします。

【関連記事】

続きを読む KDDIの自宅でできる血液検査「スマホ de ドック」|動脈硬化・糖尿病・心筋梗塞・脳梗塞など病気のリスクがわかる →