ハクライドウがこれまで培ってきた約20年の健康情報をまとめた10箇条を紹介します。

あなたの健康的なライフスタイルにこの10箇条を取り入れていきましょう。

今回は「運動(筋トレ・エクササイズ)」です。

【目次】

■運動不足の現状

運動不足の成人、世界で14億人余り|座りがちのライフスタイルが広がりが背景|運動する人を増やすためには考え方をアップデートしよう!

世界保健機関(WHO)が世界168か国・地域の190万人を対象に2016年の運動量を追跡調査し、英医学誌ランセット(The Lancet)に掲載された論文によれば、運動不足が原因で心臓病や糖尿病などの病気にかかるリスクが高まっている成人が世界で14億人あまりいるそうです。

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

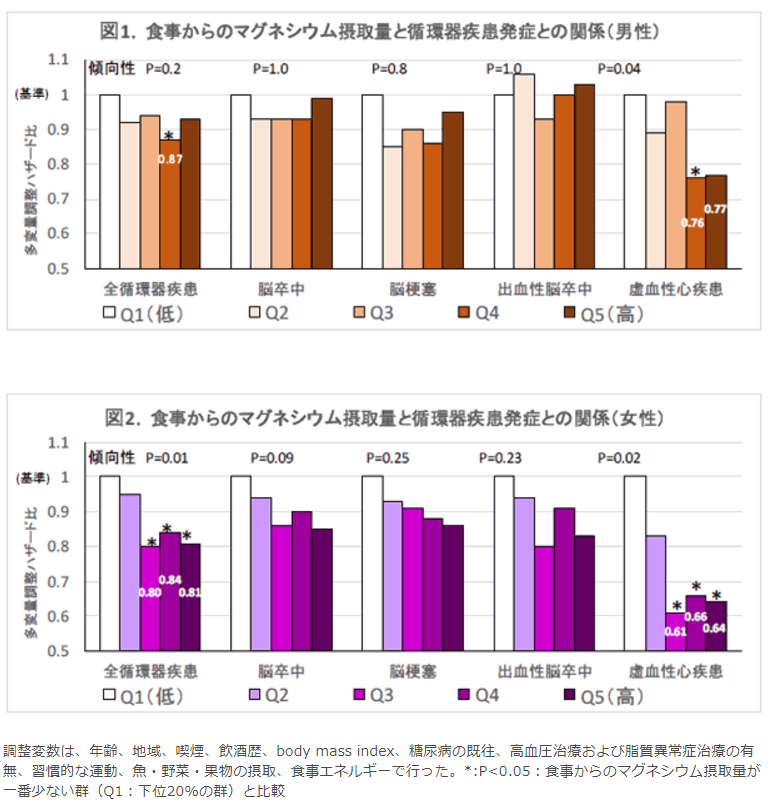

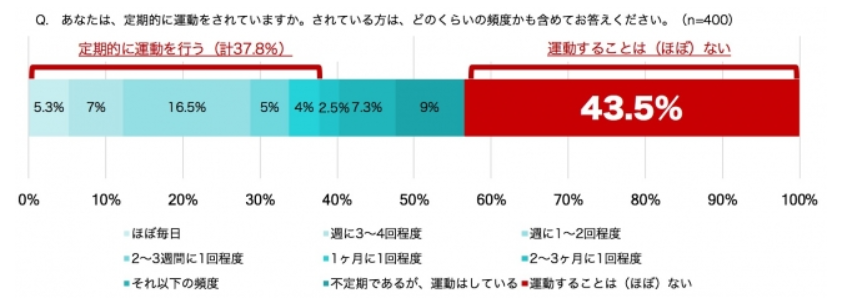

今回の調査では、「1ヶ月に1回以上運動を行う人を定期的な運動実施者」と定義し、定期的に運動しているかどうかと尋ねたところ、全体の37.8%の女性が定期的に運動を行なっていると回答した一方で、「運動することは(ほぼ)ない」という回答をした女性は43.5%という数値となり、運動をしていない女性のほうが多いという結果になりました。

20歳代女性、9割以上運動習慣なし|若い女性に「ロコモ」が急増している!|国民健康・栄養調査で紹介した厚生労働省の国民健康・栄養調査によれば、1回30分週2回以上の運動を続けている人の割合も20歳代の男性17%、女性8%と若い世代ほど低いことが分かったそうです。

【関連記事】

■運動の健康効果

by Health Gauge(画像:Creative Commons)

参考画像:【現代人は『免疫が”老化”する』傾向あり】多くの女性が感じている生活の3大不調の原因は、約7割の女性が抱える運動不足による免疫の老化だった!(2017/12/4、ディーエイチシープレスリリース)|スクリーンショット

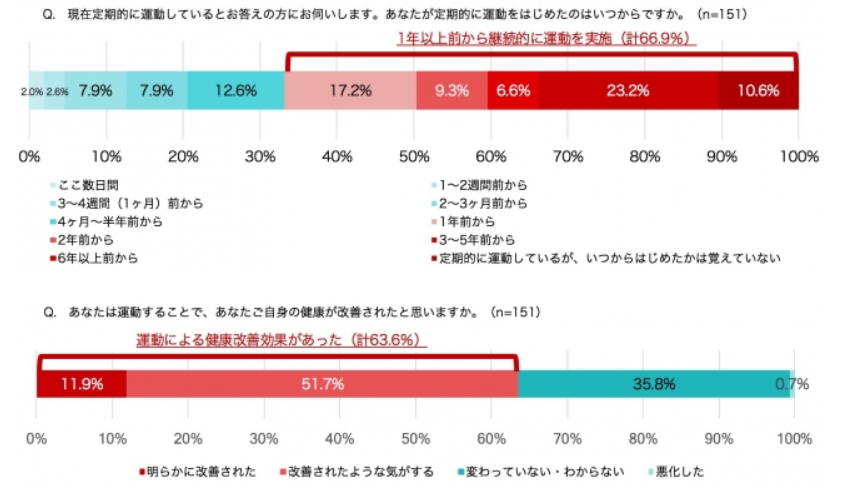

定期的に運動をしていると回答した女性に、運動を始めた時期と効果を尋ねたところ、1年以上前から継続的に運動を行っていると回答した女性が66.9%となっており、長期的に運動を継続していることがわかりました。

また、運動によって自身の健康が改善されたと回答した女性は63.6%となり、運動によって多くの女性が健康が改善されたと感じているようです。

痩せた女性で筋肉量が少ない人ほど高血糖のリスクが高い|糖尿病予防には食事と運動で筋肉の量と質を高めよう!|順天堂大学

体の中には、肝臓と同じように糖(ブドウ糖)を取り込んでくれるものがあります。

それは「筋肉」です。

筋肉は、体を動かすために必要なエネルギーとして糖や脂肪を取り込んでいるのですが、脂肪が多くなりすぎると、脂肪筋となってしまいます。

脂肪筋も脂肪肝と同じで、糖を取り込むスペースがなくなってしまい、高血糖の原因、つまり糖尿病の原因となります。

つまり、今回のことを参考にすれば、やせた女性で筋肉量が少ない人は、ブドウ糖を筋肉に取り込むことができず高血糖を生じやすいと考えられます。

また、筋肉への脂肪蓄積は骨格筋の質の低下(インスリン抵抗性)を引き起こし、ブドウ糖を筋肉に上手く取り込めず高血糖となる可能性があるそうです。

糖尿病予防のための運動療法としては有酸素運動とレジスタンス運動が挙げられます。

有酸素運動は、酸素の供給に見合った強度の運動を持続して行うことにより、糖や脂肪をエネルギーとして消費します。

レジスタンス運動は、主に抵抗負荷に対して動作を行う運動で、強い負荷強度で行えば無酸素運動に分類されますが、筋肉量の増加による基礎代謝量の増加や加齢に伴う筋委縮予防が期待できます。

【運動の健康効果 関連記事】

- ダイエットのために効果的に運動するなら食前?食後?|#ためしてガッテン(#NHK)

- 朝食前の運動がダイエットには最も効果的?その理由とは?

- 有酸素運動をすると、頭も体もスマートになる!?

- 積極的に運動する女性は乳がんリスクが低い|国立がん研究センター

- 軽い運動でも脳の認知機能は向上する|筑波大

- 中年期の運動によって脳の萎縮や認知機能の低下を予防できる!?

- 週250分の運動で脂肪肝改善 「やせなくても効果あり」|筑波大研究グループ

- 運動によって非アルコール性脂肪肝の脂肪蓄積と肝硬度は改善する|筑波大

- 下り坂運動で糖尿病予防|なぜ下り坂トレーニングをすると血糖値が下がるの?

- 有酸素運動を習慣的に行うと血管の老化が1/3に抑制される|動脈硬化の進行度に血管収縮因子エンドセリン受容体遺伝子の配列の違いが関係|産総研

運動不足を感じていて、なおかつ運動の健康効果についても知っている人は多いと思います。

それでもなお運動をしない人がいるのはなぜなのでしょうか?

運動したいけど運動する時間が取れない女性に2つのアドバイス|72.5%の女性が「運動する時間が不足」|63.6%が運動によって健康が改善されたと回答によれば、自身の健康維持・改善のために気をつける必要があると考えていることと実際に行なっていることについて尋ねたところ、48.3%の女性が運動の必要性を感じていると回答したものの、実際に運動を行なっているのは18.8%だけであり、意識としては健康のために運動は必要だと感じていても、実際の行動には移せていないということがわかりました。

運動不足解消のためには、いかに運動することのハードルを下げるのかどうかです。

■運動をすることのハードルを下げること

一日30分または一週間に150分、体を動かすことは、ジムの運動・歩行・家事などに関係なく死亡リスクを低くする!|マクマスター大学によれば、一日30分もしくは一週間に150分のエクササイズをすると、どんな運動なのかは関係なく、死亡リスクが28%、心臓病リスクが20%減少することがわかったそうです。

週250分の運動で脂肪肝改善 「やせなくても効果あり」―筑波大研究グループによれば、肥満の人は、週250分以上早歩きなどのやや強めの運動をすると、体重が減らなくても、肝臓に蓄積した脂肪が減少したり、善玉コレステロールや肝臓の炎症を防ぐ物質が増えていることがわかっており、また、週150分の早歩きを続けるだけでも、肝臓の中性脂肪が減っており、脂肪肝・NAFLDの改善が期待できるによれば、週150分の早歩きを続けるだけでも、肝臓の中性脂肪が減っており、非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)の改善が期待できることがわかっています。

このように書くと、「運動する時間をとらないといけない」と考えてしまい、「運動するのは面倒だ」→「運動しない」→「運動不足」という負のループに入っていきがちです。

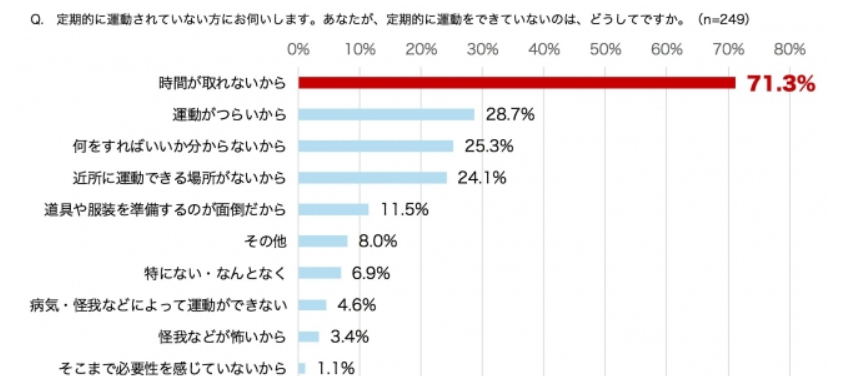

運動したいけど運動する時間がない女性に2つのアドバイス|72.5%の女性が「運動する時間が不足」|63.6%が運動によって健康が改善されたと回答によれば、定期的に運動ができていないと回答した女性に、定期的に運動ができない理由を尋ねたところ、71.3%もの女性が「時間が取れないから」と回答しています。

この回答から、運動をするためにはまとまった時間が必要だと考える傾向が強いのではないかという仮説が立てられます。

定期的に運動ができていない女性に、本当は定期的に運動をしたいか、また続けたいと思うかを尋ねたところ、定期的に運動ができていない女性の76.7%(「定期的に運動をしたい・続けたいが、できずに悩んでいる」34.9%、「なんとなく定期的に運動をしたい・続けたいとは思っている」41.8%)は、現状の生活を見直し、定期的な運動を行いたいと考えていることがわかりました。

「1日30分運動しなければならない」「週150分運動しないといけない」というのは正しいことであっても、それは運動をすることへのハードルを上げてしまっているのです。

つまり、運動不足を改善してもらうために大事なのは「運動をすることへのハードルを下げること」なのです。

【関連記事】

■まとめ

大切なのは少しの時間でもいいので運動する習慣を作ってもらうこと。

運動が健康に良いというのはよく知られていることですよね。

ただ、急激に過度な運動をすると体に負担がかかるため、徐々に負荷がかかるようにしていくこと、そして、運動にはやった時間分だけ効果が現れるので、全くやらないよりも1分間でも体を動かすようにしたほうがいいです。

たかが一分、されど一分です。

「時間がない」という言い訳はできない?1分間の激しい運動が45分間の穏やかな運動と同じ効果がある!?で紹介したカナダのマクマスター大学の研究チームによれば、1分間の激しい運動を継続すれば、軽めの運動を45分間したのと同じくらいの効果があるそうです。

AMPキナーゼを運動で活性化させ、血糖値や中性脂肪を下げる|ためしてガッテン(NHK)では、なんと3分体を動かすだけでも効果があることが判明し、筋肉の中にある酵素・AMPキナーゼを活性化させることがポイントだということを紹介しました。

脂肪を燃やす有酸素運動は、一般的に長い時間行わなければいけないといわれていますが、3分間細切れに行なった運動でも中性脂肪を低下させる効果が出るということです。

ポイントは、筋肉を動かすと、AMPキナーゼが活性化し、糖や脂肪を効率良くエネルギーに変えてくれること(藤井宜晴教授(首都大学東京))、そして、どんな運動でも筋肉に刺激が入ること(宮地元彦 (国立健康・栄養研究所 運動ガイドラインプロジェクトリーダー))。

【関連記事】

糖尿病の予防には週に7分の運動でも効果がある=英研究(2009/1/28)によれば、週に7分間の運動でも体内の血糖値を下げるインスリンの働きを改善してくれることにより、糖尿病の予防に役立つ可能性があることを紹介しました。

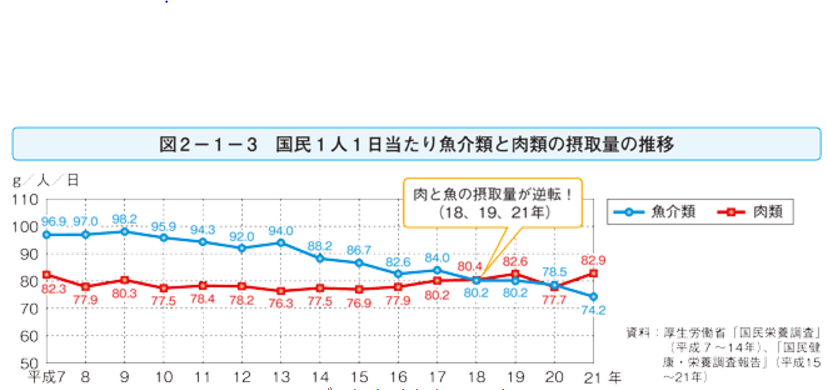

<糖尿病>1日の歩行時間30分未満、糖尿病のリスク2割増で紹介した国立がん研究センターによれば、1日の歩行時間が30分未満の人は、2時間以上の人と比べて糖尿病になっているリスクが2割高いということがわかったそうです。

そして、もう一つのアドバイスとしては、家事も運動に含まれることです。

基礎代謝よりも活動代謝を上げることがダイエットの近道|#ためしてガッテン(#NHK)によれば、“基礎代謝を上げてダイエットにつなげる”ことは理論としては正しいのですが、現実的には難しく、「ぞうきんがけ」「皿洗い」なども積み重ねれば大きなエネルギー消費量になります。

重要なことは日常生活の運動(身体を動かすこと)を増やすことにあります。

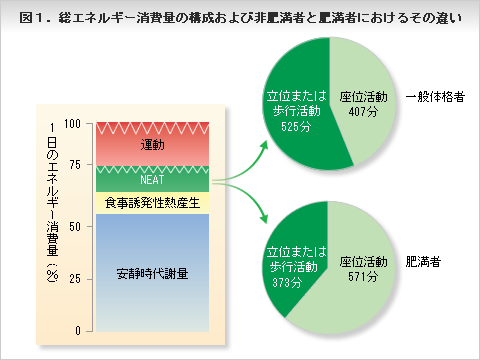

ニート(NEAT)をしないから太る!?(森谷敏夫)|たけしのニッポンのミカタによれば、ニート(非運動性熱産生)とは、Non Exercise Activity Thermogenesisの略で、日常生活でエネルギーを消費する運動以外の身体活動のことをいい、このNEATが減少しているために、肥満が増えているのではないかと考えられるそうです。

家事をすると肥満予防につながる?で紹介した身体活動とエネルギー代謝 – e-ヘルスネットによれば、肥満の人とそうでない人を比較すると、肥満の人は、立位または歩行活動が平均で1日約150分も少なかったそうです。

近年、家事などの日常生活活動が該当する、非運動性身体活動によるエネルギー消費、別名NEAT(non-exercise activity thermogenesis)と肥満との関連が注目されています。

Levine et al., は、肥満者と非肥満者を比べると、非肥満者は歩行なども含めた立位による活動時間が、平均で1日約150分も少なかったと報告しました(図1)。

つまり、なるべく座位活動を減らして、家事などの日常生活活動を積極的に行なうことも、肥満予防のキーポイントといえます。

出典:Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight- Science, 530-531, 307, 2005

「運動=まとまった時間」が必要と考えるのではなく、ちょっとしたスキマ時間に体を動かす習慣を作ることが最も重要なのです。

つまり、少しの細切れの時間でもいいので運動をすることは健康につながるので、積極的に体を動かしていきましょう!

■運動後には栄養補給をお忘れなく!

運動後には、エネルギー補給と筋肉の補修のために栄養補給が重要です。

インターバル速歩で老化防止!|インターバル速歩とは・インターバル速歩の効果・やり方によれば、運動後には、エネルギーとなるグリコーゲンが消費され、また筋肉組織が傷んでしまいます。

藤田 聡教授(立命館大学スポーツ健康科学部)によれば、アミノ酸が不足していると傷んだ筋肉の修復ができないため、エネルギー補給と筋肉の補修のためにも、アミノ酸バランスのいいたんぱく質またはアミノ酸を摂取する必要があります。

BCAAは運動後の筋肉痛や疲労感に効果があるの?|大塚製薬によれば、BCAAを摂取することで、筋損傷が軽減でき、BCAAを継続的に摂取することで疲労感、筋肉痛も軽減できるそうです。

運動後45分がプロテイン摂取のゴールデンタイム|ウィダーによれば、タンパク同化作用(体内のアミノ酸がタンパク質へ変わり筋肉を形成する作用)が高いタイミングである運動後45分以内にプロテインを摂取すると筋肉へのアミノ酸輸送量が多いため、筋力アップにつながるそうです。

つまり、運動する前にアミノ酸の補給が足りないなという人は運動の30分前に補給し、長時間の運動の際には1時間に1回補給し、運動後にもアミノ酸を補給するとよいということですね。

→ アミノ酸の効果・効能・種類・アミノ酸を含む食べ物 について詳しくはこちら

→ なぜ筋肉をつけるにはタンパク質(アミノ酸)の摂取が必要なの?【論文・エビデンス】 について詳しくはこちら

-e1534904478337-672x372.jpg)