2018年5月18日放送の「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」では48万部大ヒット!『医者が教える食事術』について取り上げます。

・不調の原因の9割は「血糖値」

・カロリーと肥満は関係ない

・脂肪は食べても太らない

・運動は食後すぐがいい

・食べる順序で太り方が違う

・オリーブオイルと白ワインはやせる

・果物をジュースにしてはいけない

・炭水化物は「脂質」と一緒に食べる

・卵のコレステロールは気にしない

・プロテインの過剰摂取は腎臓を壊す

・お酒は体に悪くない

・シワ・シミ・ニキビも糖質が原因

・コラーゲンは食べても効かない……他

『医者が教える食事術』は、生化学×最新医療データ×統計データから、医学的エビデンスに基づいた68の食事法をまとめていて、食べ順・食べ合わせ・栄養などいま常識とされている食や料理に関する知識を医学的に正しく見直した食事方法なのだそうです。

【目次】

第7位 卵は一日何個食べてもOK!コレステロール値は上がらない!

by vanessa lollipop(画像:Creative Commons)

血中のコレステロールが高いと動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中の原因となります。

そのため、コレステロールを多く含む食品は避けられる傾向にありました。

その中の一つが「たまご」で、卵は食べても一日1個までということが伝えられてきました。

しかし、2015年に厚生労働省と日本動脈学会は、コレステロール値は食事では変わらないという声明を出しました。

【関連記事】

体内のコレステロールのほとんどが肝臓で作られており、食事は体内のコレステロール値にほとんど影響がないそうです。

1913年ロシアで行われた実験によれば、大動脈にコレステロールが沈着し、ウサギは動脈硬化になったそうです。

このことがコレステロールが多い卵への誤解へとつながってしまったそうです。

ウサギはコレステロールを含むものを食べない草食動物であり、草食動物での実験を人間に当てはめたのがそもそもの間違いだと考えられます。

【参考リンク】

卵はたんぱく質・ビタミン・ミネラルを含んだ完全な栄養食材です。

【補足】

卵を食べるとコレステロール値が高くなるのは嘘!?|卵を食べる回数と心筋梗塞の発症リスクに関連性はない!によれば、卵を食べる回数と心筋梗塞の発症リスクに関連性がないことがわかったそうです。

第6位 三角食べはデブのもと

三角食べをすると、ご飯に合うようおかずの味付けが濃くなり、ご飯の量が増えてしまいます。

2017年米タフツ大学で行われた研究によれば、炭水化物+食物繊維と炭水化物+たんぱく質の組み合わせのうちどちらが血糖値を下げるのかという実験を行なったところ、タンパク質のほうが食物繊維より血糖値を下げる効果が高いことが分かったそうです。

【参考リンク】

たんぱく質や脂質を食べてから最低でも3分後に炭水化物を食べると良いそうです。

【補足】

●食べる順番

なぜ「食べる順序」を変えると、太りにくくなるのか?

(2017/10/19、ダイヤモンド社)

消化に時間のかかる野菜やタンパク質を先に食べ、最後に糖質を食べることによって血糖値の上昇が緩やかに抑えられます。

野菜類は、根菜や甘いトマトなどを除けばほとんど血糖値は上がりません。肉や魚も上がりません。こうしたものが先に胃の中に入っていることで、そこにごはんなど糖質が加わっても、急激に血糖値が上がることはない。つまり太ることもないのです。

お米より先に魚や肉などを食べると血糖値が抑制される!?|関西電力医学研究所によれば、お米よりも前に魚や肉を食べると、血糖値の急上昇が抑制されるそうです。

また、血糖値を下げる方法|たけしの家庭の医学によれば、食物繊維の多い野菜から先に食べることで、糖分が食物繊維に絡まり、通常よりゆっくりと吸収されるため、食後の血糖値の上昇を抑えることができるそうです。

ただ、森谷敏夫さん「糖質を控えるダイエットではヤセない!」|たけしのニッポンのミカタや炭水化物を食べながらヤセる!?京大式ダイエット!|炭水化物抜きダイエットは体に危険が!で紹介した食べる順番とは異なるので、違う考え方もあるようです。

●咀嚼回数を増やす

●噛む(咀嚼)ことによる3つの健康効果(唾液を多く出す・食べ過ぎを防ぐ・脳への刺激を増やす)で紹介した和洋女子大学の柳沢幸江教授によれば、噛むことには「唾液(だえき)を多く出す、食べ過ぎを防ぐ、脳への刺激を増やす」という3つの効用があるようなのです。

●女子栄養大学のダイエット術|世界一受けたい授業によれば、よく噛むと満腹中枢が刺激され、噛む行為が脳内のヒスタミン神経系に作用し、内臓脂肪が燃焼することが明らかになっているそうです。

●ヒスチジンを含む食品をよく噛んで脳内ヒスタミンを増やし食欲を抑える|ためしてガッテン(NHK)では、噛むことと満腹感の関係について紹介しました。

噛むという刺激が咀嚼中枢を通って結節乳頭核という部分に届きます。

実はここがヒスタミンを作っているところ。

そうして、満腹中枢をヒスタミンが刺激するために、満腹感を感じるようになる。

また、ヒスタミンは、交感神経も刺激して、その信号は直接内臓脂肪まで届いて、内臓脂肪を減らしてもくれる。

つまり、噛むという行為自体が満腹感を高めてくれるということがわかった。

第5位 健康のためにフルーツジュースは逆効果

果物にはミネラルやビタミンなど体にいい栄養素がたくさん詰まっています。

しかし、フルーツジュースには脂肪を作りやすい果糖が含まれています。

果糖はブドウ糖とは別のもので、エネルギーになりやすく、中性脂肪として取り込まれやすいのです。

【関連記事】

ジューサーを使って食物繊維を取り除く方もいると思いますが、食物繊維には腸内環境を整える役割があります。

果物はジュースにせずにそのまま食べ、食事の最後にゆっくりと噛んで食べるとよいそうです。

第4位 ダイエットのために油抜きNG

油はカロリーが高く体に悪いとイメージされ、摂取すると太ると思われてきましたが、実は油の中の脂質によって代謝がアップするそうです。

サラダ油やオリーブオイル、ゴマ油、エゴマ油などには必須脂肪酸という物質が含まれており、この必須脂肪酸は人間の身体では作り出すことができず、食べることdしか体内に取り込むことができないものです。

油は脂肪燃焼の着火剤なのです。

【関連記事】

おススメはオリーブオイル。

油は体内で酸化してしまうと有害物質になります。

オリーブオイルは非常に酸化しにくい油なのでおすすめなのだそうです。

食事をするときには油を一緒にいただきましょう。

第3位 抜け毛予防にワカメは食べても意味がない

発毛のためにはケラチンというたんぱく質が必要なのですが、ワカメはミネラルが多くたんぱく質は極端に少ないのです。

抜け毛予防のためには、たんぱく質や亜鉛、ビタミンBを含む食べ物を摂るとよいでしょう。

→ 薄毛・抜け毛の原因(男性・女性)・対策・予防・チェック について詳しくはこちら

第2位 美容のためにコラーゲンを食べても意味がない

豚足や手羽先、タラ、煮こごりといったコラーゲンを含む食べ物を食べると消化の過程で分解されアミノ酸になります。

人間の体にあるコラーゲンは全て自分の体内から作られたものです。

線維芽細胞という皮膚内部にあるコラーゲンを作り出す細胞を活発にするとコラーゲンが増えるそうです。

ビタミンAとビタミンCが栄養源となるそうです。

ビタミンAが豊富な食材は、海苔、ウナギ、チーズ、バター。

ビタミンCが豊富な食材は、レモン(果物)、緑茶。

※近年の研究により、コラーゲンは全てアミノ酸に分解されるのではなく、一部は「ペプチド」という状態になり、体内のコラーゲン生成に役立つ役割をすることが分かってきたそうです。

※「コラーゲンペプチド」の状態で食べた場合、分解工程を省略できるため、普通のコラーゲンよりも吸収性が高く、美容・健康に良い結果を得られたという研究結果も報告されているそうです。

※コラーゲン:多くのアミノ酸がつながっている状態

※ゼラチン:コラーゲンを加熱し、抽出・分解されたもの

※コラーゲンペプチド:ゼラチンからさらに細かく酵素分解したもの

※アミノ酸:一つ当たりのサイズはコラーゲンの1/3000

【参考リンク】

第1位 ダイエット中でも肉の脂身を取り除く必要なし

食べた脂肪は体の脂肪になるわけではないそうです。

食べた脂肪には体内で様々な使い道があり、細胞膜やホルモン、胆汁の材料になり、皮下脂肪として貯まる余地はほとんどないそうです。

余った脂肪は便として排出され、肥満の原因にならないそうです。

番外編 パンやパスタを食べる時の最強の味方はワイン

2007年アメリカの医学誌に発表された研究によれば、パンのみよりもパン+ワインのほうが血糖値が上がりにくいということが分かったそうです。

【参考リンク】

パン+ワインは糖分の吸収がゆるやかで太りにくいそうです。

タンニン(赤ワインの赤色の成分でポリフェノールの一種)が腸内でブドウ糖を取り込み、また酒石酸(白ワインに含まれる)が腸内でブドウ糖を取り込むことで、糖分の吸収が緩やかになり、太りにくくなると考えられます。

■エビデンスに基づいた方法に対するギモン

by Family Art Studio(画像:Creative Commons)

コデインの作用は個人が遺伝によって受け継いだものによって大きく異なることが判明したが、それと同時に、ほぼすべての医学的介入の影響もひとりひとり非常に異なることが分かっている。それは、よい方向に作用する場合も、悪い方向に作用する場合もある。

G Rose (1985).Sick individuals and sick populations. Int J Epidemiol. 1985 Mar;14(1):32-8.

英国の医師ジェフリー・ローズさんが「予防医学のパラドックス」と呼んだ考え方を簡単に言えば、遺伝子的に数が勝っているグループに効く薬があったとしても、その薬があなた自身にも効くかどうかはわからず、よい方向に出ることもあれば、悪い方向に出るかもしれないということです。

医師は研究で集められたエビデンスに基づいたガイドラインに沿って医療を行ないます。

その医療は全体に対しては病気を治す方法であるのですが、ある個人に対しては良い結果を持たらさないかもしれないという矛盾を抱えているのです。

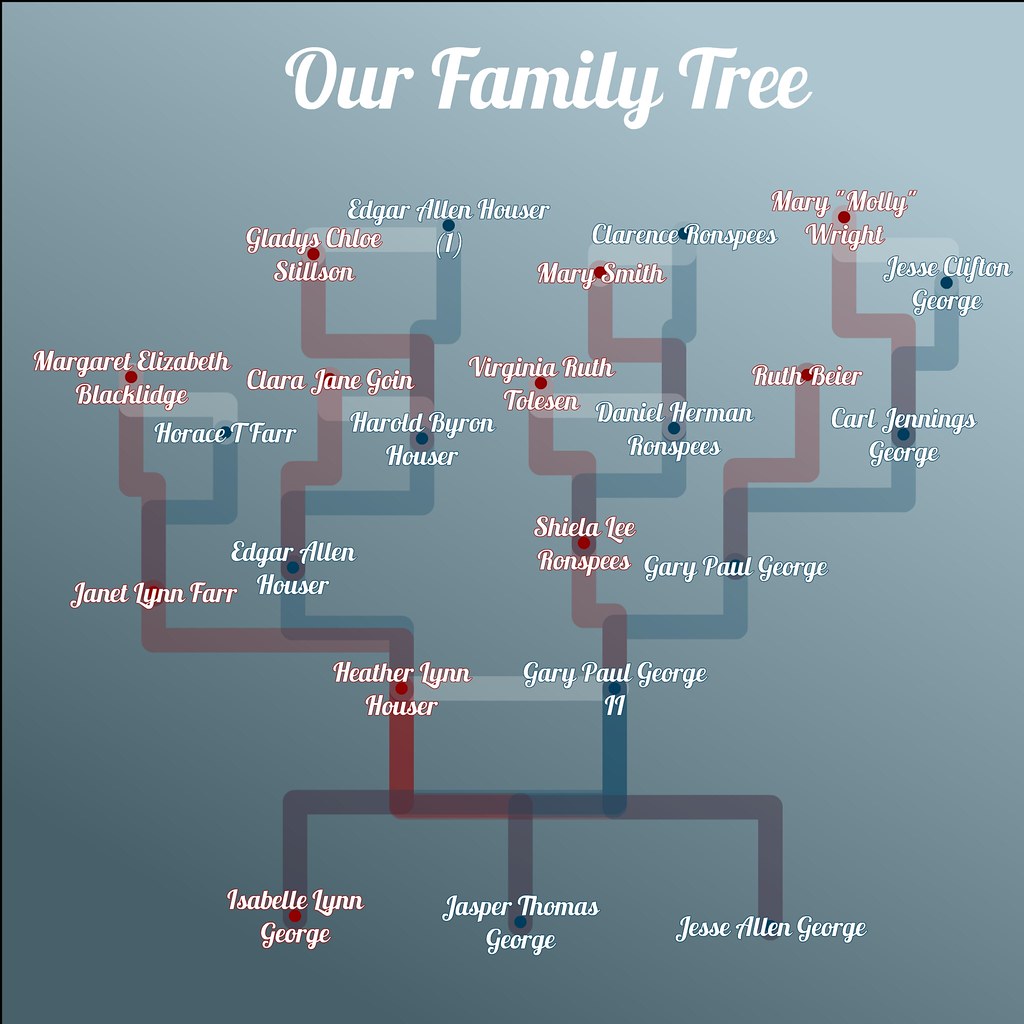

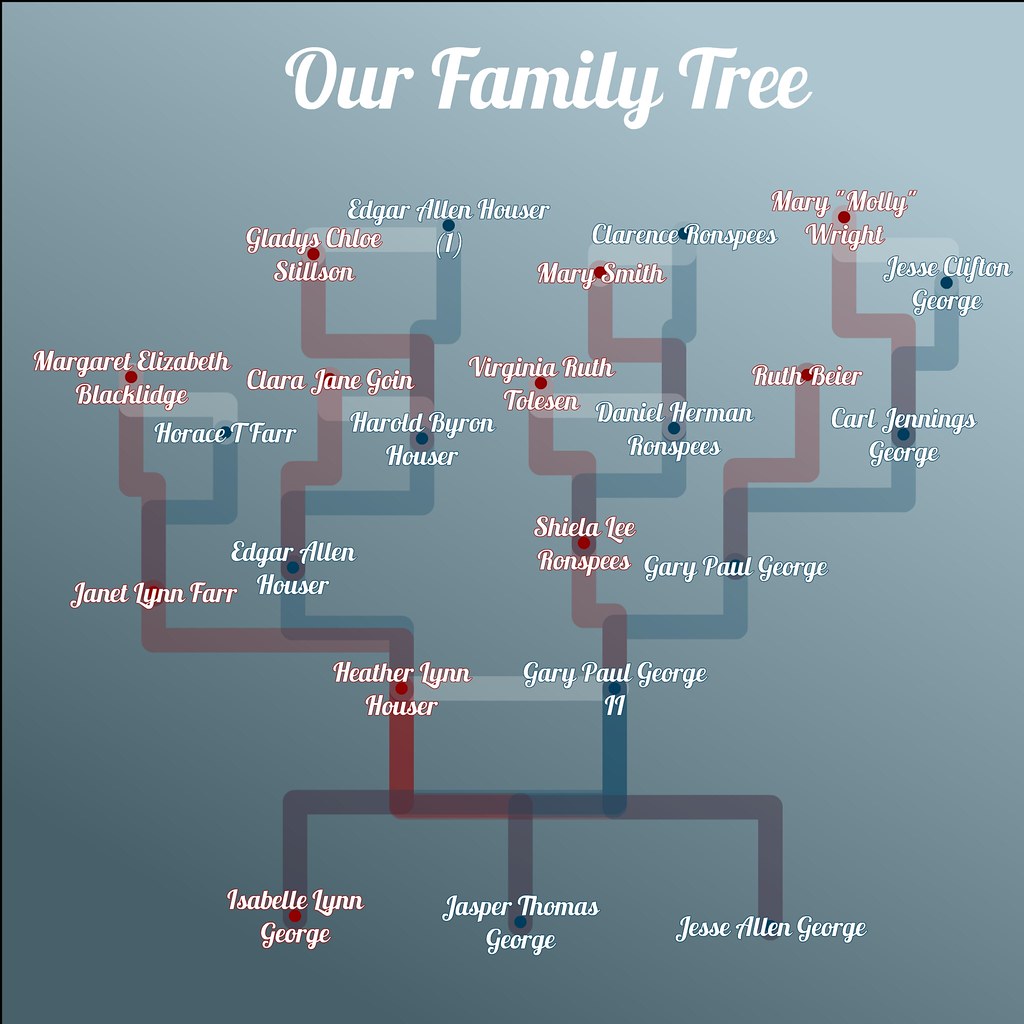

そこで、【未来予測】遺伝子検査+健康・医学関連情報を詳しく書き込んだ家系図を作る方法で自分自身の健康を守る|#遺伝子は変えられるで紹介した「遺伝子は、変えられる」では、自分、両親、両親の兄弟姉妹、両親の親など家系図(Family Tree)を作り、特定の薬に関する過敏反応などの健康・医学関連情報を詳しく書く方法が提案されています。

創薬は、ビッグデータ活用で激変する〜奥野恭史・京都大学教授/理化学研究所副グループディレクター

(2017/1/17、Top Researchers)

ゲノムの配列には個人個人の体質を区別する情報が入っていますので、その医学的解釈が出来れば、私たち一人一人の体質にあったオーダーメードの医療が可能になります。この夢の医療を「ゲノム医療」と呼んでいるのです。

遺伝的に特定の病気になりやすい体質、よくいわれるのが、家族歴とかある病気になりやすい家系というものは存在していて、そうした遺伝情報がゲノムに書かれており、ゲノムを解析することによって病気の原因を知ったり、治療法を選んでいくことを「ゲノム医療」と呼ぶそうです。

どんなに健康に良いといわれる食べ物であっても、人によっては健康に悪い食べ物がありますが、遺伝子検査や健康・医学関連情報を詳しく書き込んだ家系図を作ることによって、様々なメディアの情報に踊らされることなく、自分にとっては安全といわれる食べ物を選ぶことができるようになるのではないでしょうか?

【関連記事】

続きを読む 【金スマ】『医者が教える食事術』|肉の脂は太らない/三角食べは太る原因/コラーゲン|5月18日 →