■芸能活動引退の会見で小室哲哉さんが最後にメッセージを伝えた「高齢化社会」「介護の大変さ」「社会のストレス」についてみんなで考えてみよう!

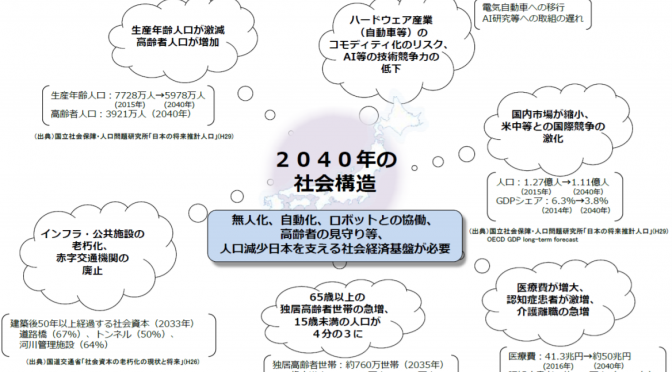

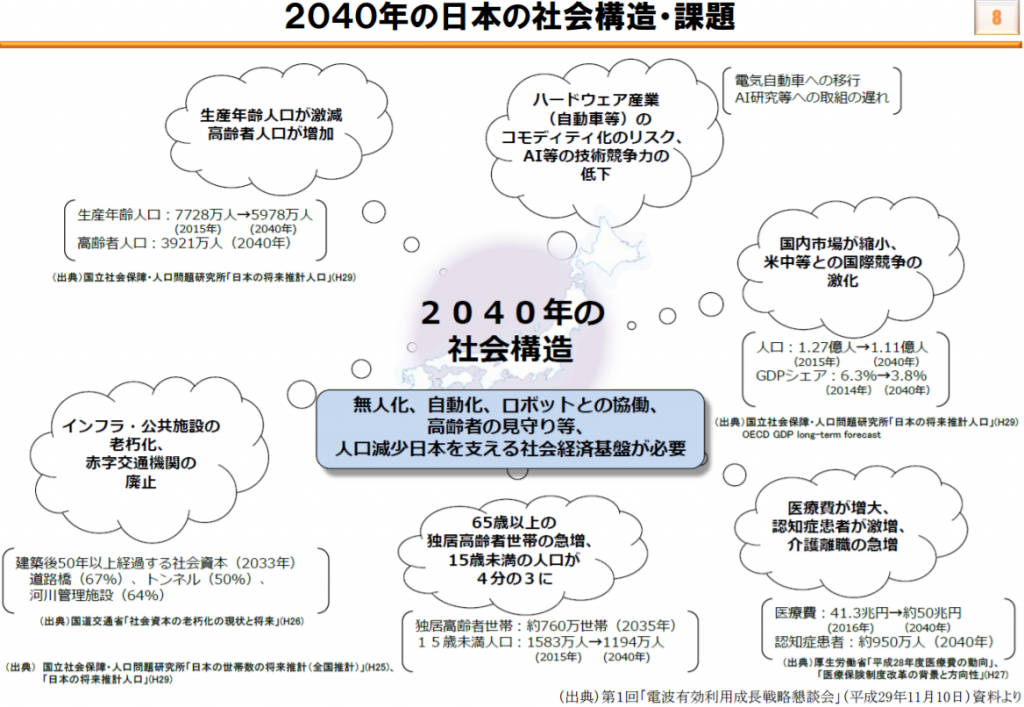

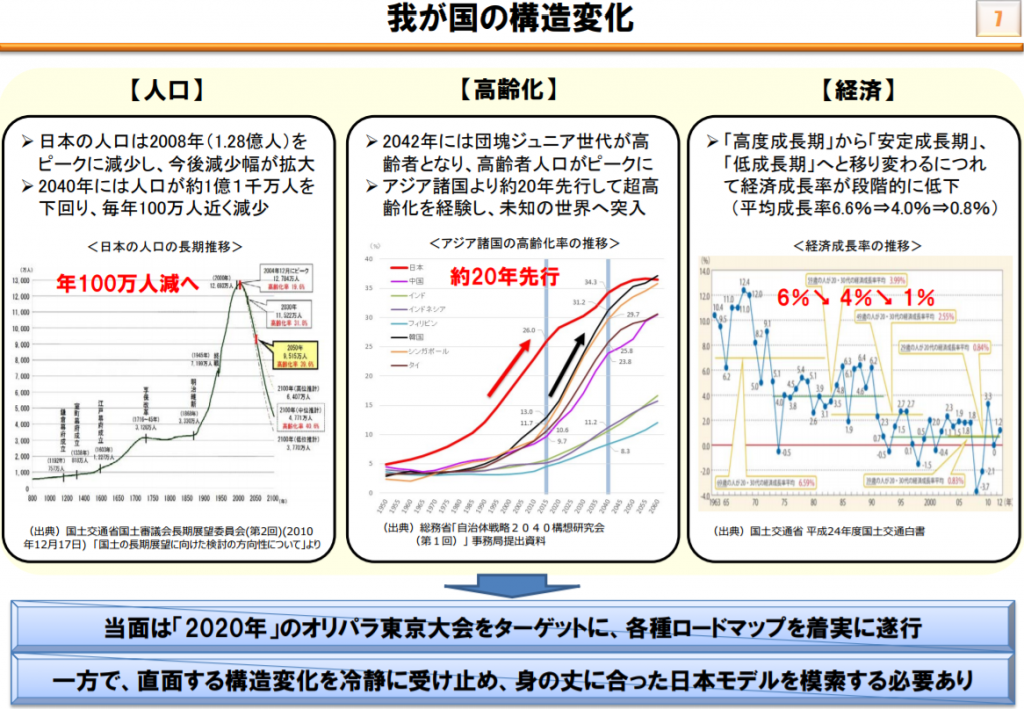

参考画像:IoT新時代の未来づくり検討委員会事務局資料(2017/11/17、総務省)|スクリーンショット

(2018/1/19、日刊スポーツ)

たった1人の言動で日本、社会が動くとは全く思ってはいませんが…何となくですが高齢化社会、介護の大変さ、社会のストレスであったりとか少しずつ、この10年で触れてきたと思うので、こういうことを発信することで、皆さんも何かいい方向、幸せになる方向に動いてくれたら良いと心から思っています。微力ですが。少しでも響いたらいいなと思います。

小室哲哉さんが芸能活動引退の会見で行なった最後のスピーチが印象的ですよね。

小室哲哉さんは病気(C型肝炎)の治療を行なったり、KEIKOさんの介護があり、会見では自身の音楽のピークからすると下がったような、枯渇したような感覚などあったとおっしゃっていました。

【関連記事】

- 芸能活動引退を発表した小室哲哉さんはストレスなどによる突発性難聴を患っていることを告白

- 2011年にくも膜下出血で手術したKEIKOさんの現在(2018年)の状態とは?

- 肝炎対策大使に就任した小室哲哉さんは過去血液検査でC型肝炎がわかり、治療してきた経験談を告白|知って、肝炎プロジェクト

小室さんが感じているような高齢化社会・介護の大変さ、社会のストレスというのは決して他人事ではなく、私たちのすぐ目の前まで来ているといっても過言ではないでしょう。

■高齢化

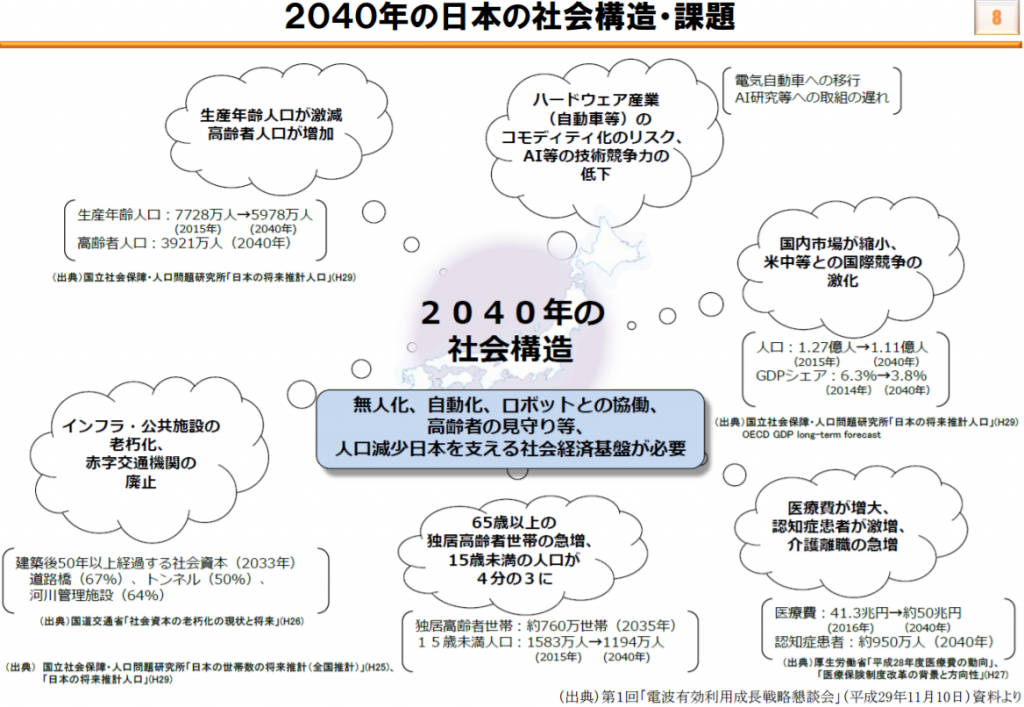

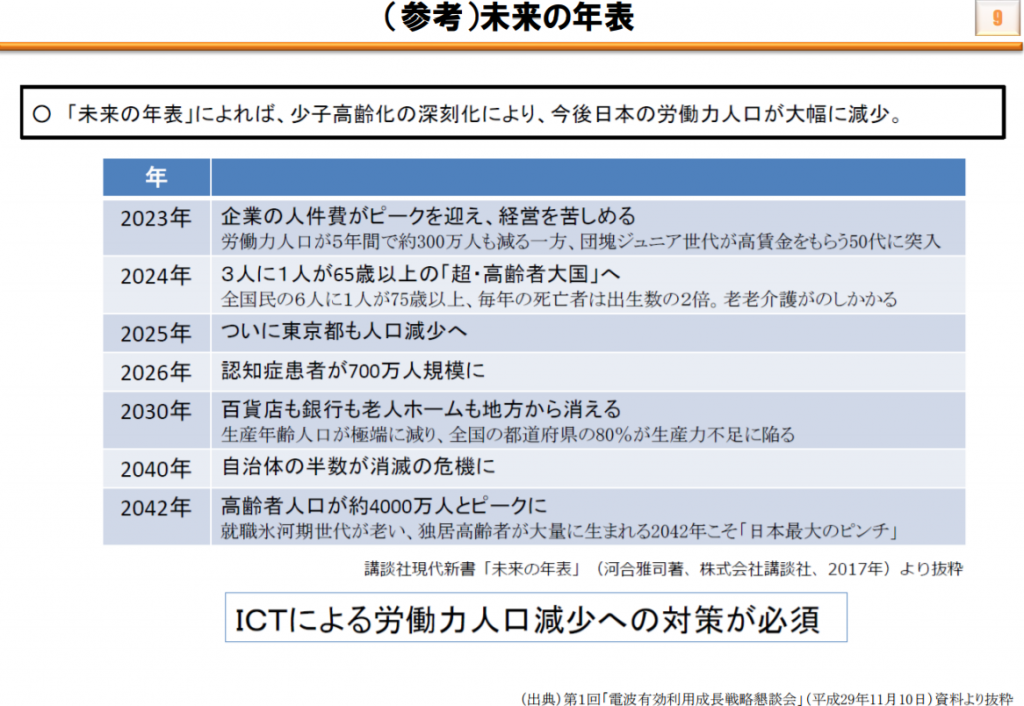

参考画像:IoT新時代の未来づくり検討委員会事務局資料(2017/11/17、総務省)|スクリーンショット

【参考リンク】

- 不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~(2017/5、次官若手プロジェクト(経済産業省))

■老後の不安

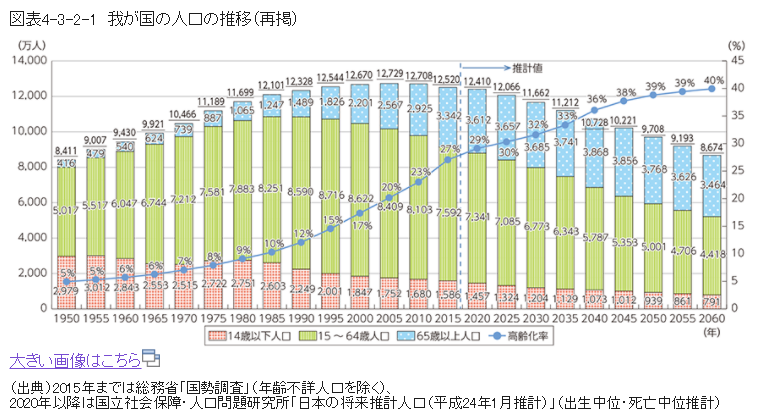

参考画像:少子高齢化の進行と人口減少社会の到来|平成28年版情報通信白書|総務省スクリーンショット

少子高齢化の進行と人口減少社会の到来|平成28年版情報通信白書|総務省

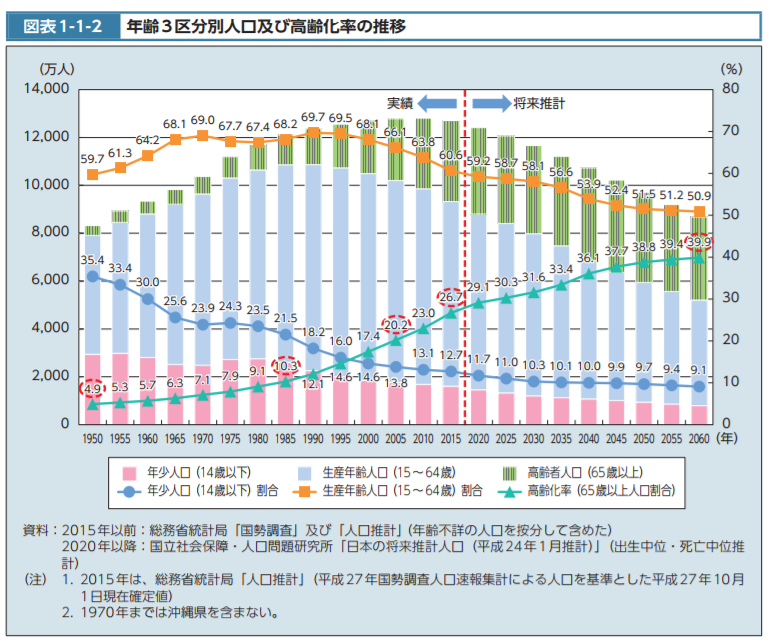

総務省の国勢調査によると、2015年の人口は1億2,520万人、生産年齢人口は7,592万人である。。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(出生中位・死亡中位推計)によると、総人口は2048年に1億人を割り、2060年には8,674万人にまで減少すると推計されている

総務省の国勢調査によれば、日本では少子高齢化が進んでおり、生産人口が減少し、総人口も減少を始めています。

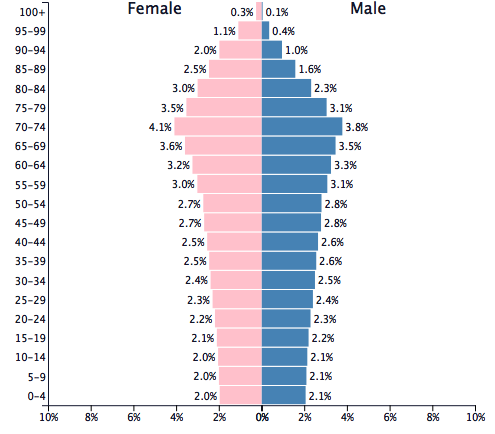

参考画像:Population of Japan|PopulationPyramid.net

2045年の人口ピラミッドを70-74歳代が最も多く、その下の若い世代はどんどん少なくなっていくと予想されます。

高齢化社会をイメージする図としてよく紹介されるのがこのような図です。

参考画像: [将来の税はどうなるの?] 少子・高齢化|国税庁スクリーンショット

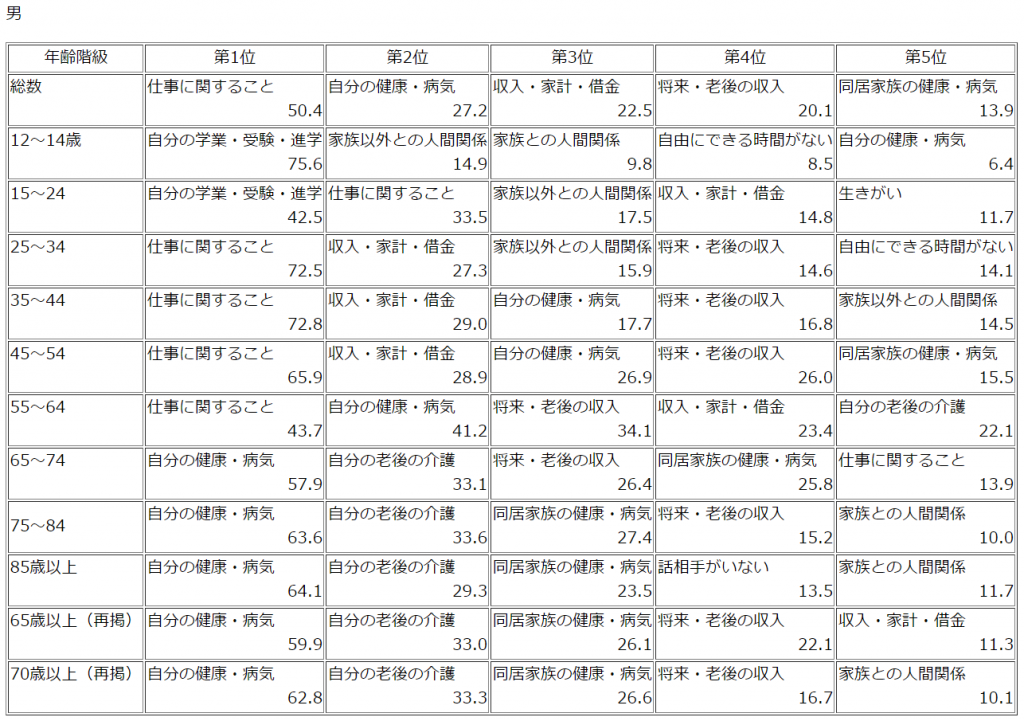

性別(男性・女性)・年齢階級別にみる悩みやストレスの原因からわかることによれば、男性は、25歳から54歳にかけては、1位「仕事に関すること」、2位「収入・家計・借金」と悩みの順位は変わらないのですが、55歳以上になると、「自分の健康・病気」や「老後(介護・収入)」への悩みが大きくなっていきます。

参考画像:表22 性・年齢階級別にみた上位5位までの悩みやストレスの原因|悩みやストレスの状況|平成13年 国民生活基礎調査の概況|厚生労働省

女性は、45歳以上から「自分の健康・病気」や「老後(介護・収入)」への悩みが大きくなっていきます。

参考画像:表22 性・年齢階級別にみた上位5位までの悩みやストレスの原因|悩みやストレスの状況|平成13年 国民生活基礎調査の概況|厚生労働省

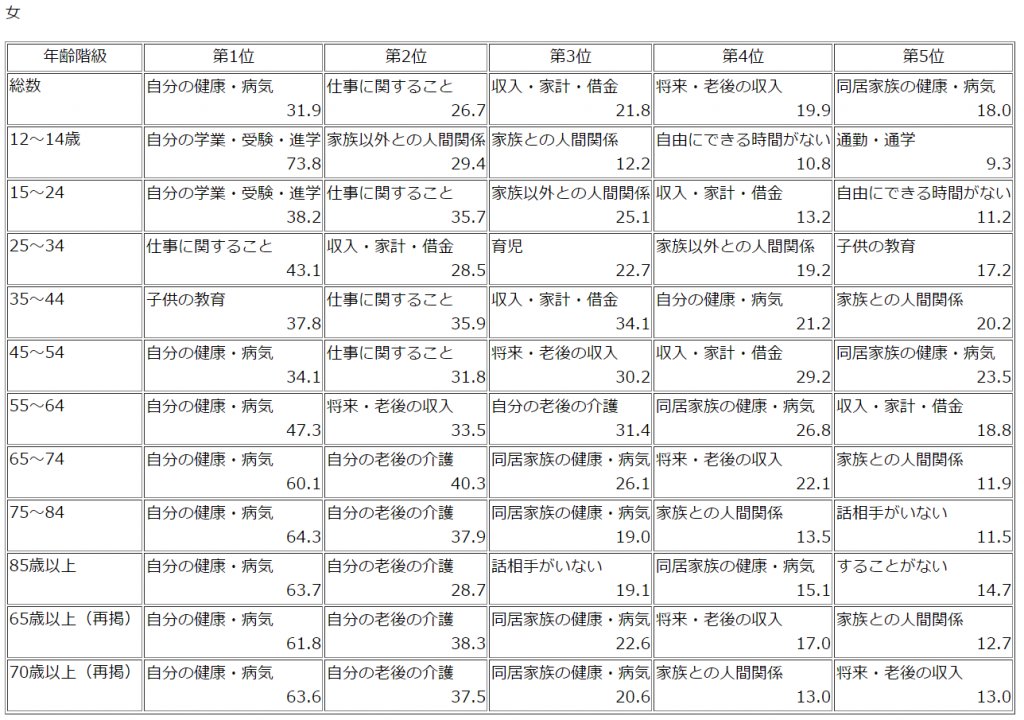

参考画像:老後に不安なこと|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

厚生労働省で行った意識調査で40歳以上の男女に「あなたにとって、老後に不安が感じられるものは何ですか?」と質問に対して、「健康上の問題(73.6%)」が最も多く、次いで「経済上の問題(60.9%)」となっています。

【関連記事】

- 私たちは高齢化に伴う健康や金融リスクを低く見積もりがち!?|英エコノミスト「リアリティ・チェック:健康・経済プラン・QOLが映し出す未来像と現実のギャップ」

- 高齢期における自分の健康についてどのようなことに不安を感じているか|内閣府

■重介護問題

「#重介護問題」とは?|#介護 の問題は遠い未来の問題ではなく、今目の前にある問題!によれば、少子高齢化に伴って、介護される側(要介護者・寝たきり高齢者・患者)・介護する側(家族・社会)への重く厳しい負担がかかる「重介護問題」を解決を目指すことが求められています。

参考画像:平成28年国民生活基礎調査の概況|厚生労働省|スクリーンショット

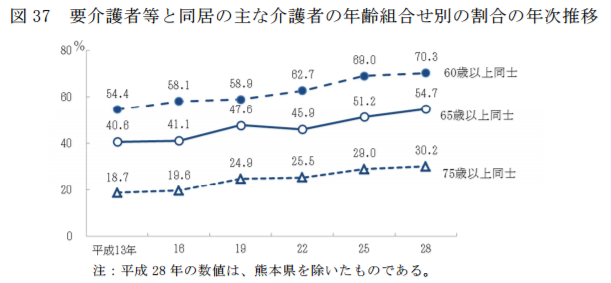

75歳以上同士の「老老介護」初の30%超|65歳以上同士の「老老介護」は過去最高54%に|平成28年国民生活基礎調査によれば、介護をする側と介護を受ける側の両方が高齢者の組み合わせである「老老介護」が話題になっていますが、平成28年国民生活基礎調査で発表された、同居の主な介護者と要介護者等の組合せを年齢階級別にみると、60歳以上同士70.3%、65歳以上同士54.7%、75歳以上同士30.2%となっており、また年次推移でみると、上昇傾向にあるのがわかります。

介護予防・生活支援サービス市場は2025年に1兆3000億円によれば、今後高齢者人口と高齢者世帯の増加に伴いサービス市場は拡大し、介護予防・生活支援サービス市場は2025年に1兆3000億円に迫るそうですが、介護職員は2025年には約38万人不足するおそれがあるそうです。

介護福祉士ピンチ!?介護福祉士を養成する大学や専門学校への定員に対する入学者の割合が約46%によれば、公益社団法人「日本介護福祉士養成施設協会」の調査によれば、2016年度の介護福祉士を養成する大学や専門学校への定員に対する入学者の割合が約46%だったそうです。

アメリカのプライム世代の女性の36%が「介護」を理由に仕事に就けない!?|働き盛り世代が無償の介護をしなければならない問題を解決するアイデアで紹介した米ブルッキングス研究所(Brookings Institution)のハミルトン・プロジェクト(The Hamilton Project)が発表した報告書によれば、アメリカでは2016年、成人の3分の1(37.2%)以上が仕事に就いておらず、そのうち「働き盛り世代」(25~54歳)に当たる人たちの5分の1近くが就業しておらず、女性の36%が介護を理由に仕事に就けないそうです。

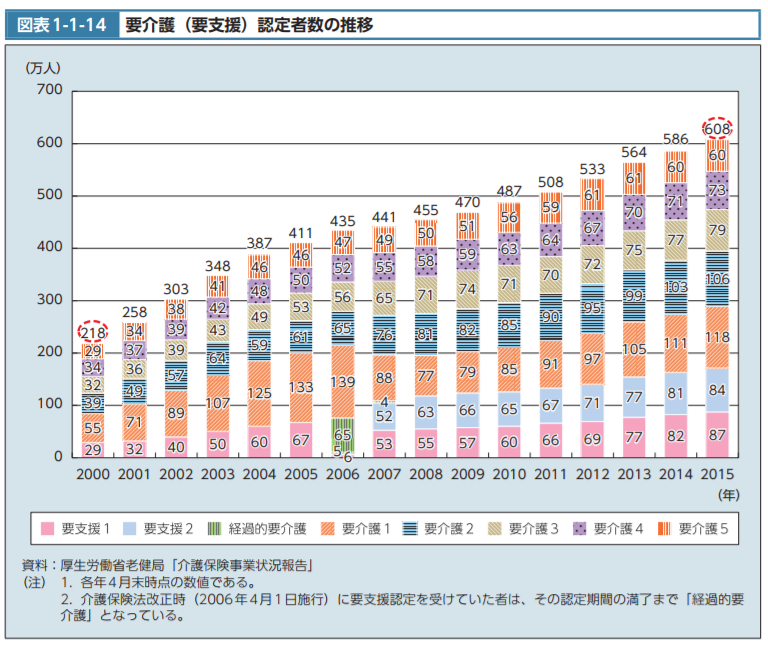

参考画像:要介護(要支援)認定者数の推移|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

要介護(要支援)認定者数は2015年には約608万人|要介護者にならない段階(フレイル)で食い止める対策が重要で紹介した平成28年版厚生白書によれば、要介護(要支援)認定者数は、2000年の約218万人から2015年には約608万人と増加しています。

その理由としては、生活習慣病(慢性疾患)中心への疾病構造の変化や高齢化が進んでいることが挙げられています。

実際に高齢者人口は増加しており、高齢化率(65歳以上人口割合)は1950年4.9%→1985年10.3%→2005年20.2%と上昇し、2015年には26.7%と過去最高となっており、今後の予測としては、2025年30.3%となるなど、2060年まで高齢化率はずっと上昇していくことが見込まれているそうです。

参考画像:年齢3区分別人口及び高齢化率の推移|平成28年版厚生白書|スクリーンショット

つまり、この予測をもとにして、現状のままの仕組みで行くとすれば、要介護者の数は増加していくでしょう。

「重介護問題」は遠い未来の問題ではなく、今目の前にある問題なのです。

■まとめ

小室哲哉さんからの会見からは、病気・体力の低下・年齢による健康への不安や介護する側への重い負担、社会のストレスといったこれから日本が直面するであろう問題が濃縮されていたような感じがしました。

「インクルージョン」という考え方を知れば、あなたの周りの世界はやさしくなる!?で紹介した「インクルージョン(Inclusion)」とは、包含・含有・包括性・包摂・受け入れるといった意味を持ち、誰も排除せず、様々な人を受け入れるという考え方があります。

これからの私たちは、それぞれの問題を一人一人で抱えるのではなく、少しずつを分け合って、テクノロジーやアイデア、つながりをフル活用して、苦手なところは任せながら、自分の得意とするところでは率先して解決をしていくことが必要になってくるのではないでしょうか。

【関連記事】

続きを読む 芸能活動引退の会見で小室哲哉さんが最後にメッセージを伝えた「高齢化社会」「介護の大変さ」「社会のストレス」についてみんなで考えてみよう!