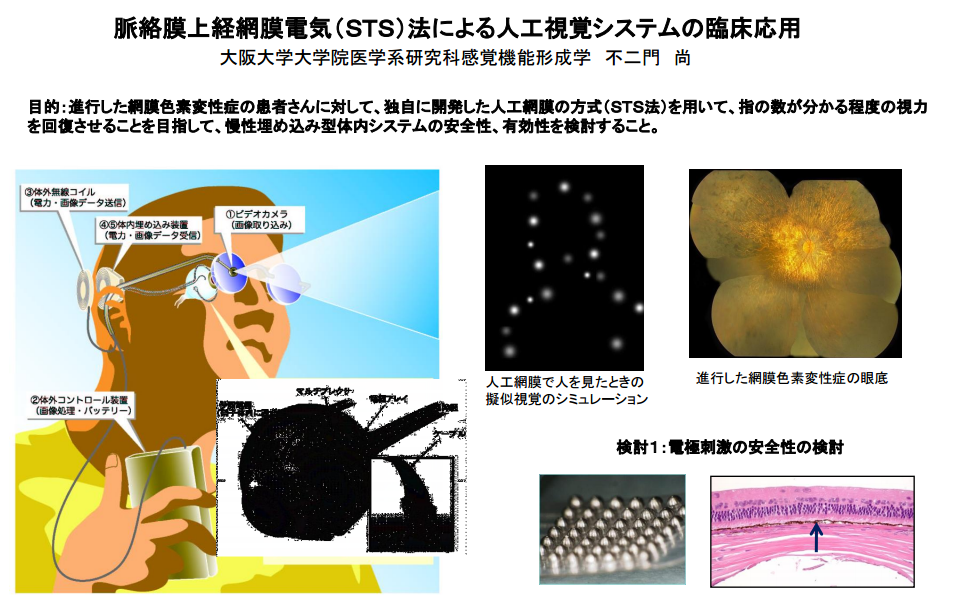

脈絡膜上経網膜電気(STS)法による人工視覚システムの臨床応用 大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学 不二門 尚|厚生労働省|スクリーンショット

> 健康・美容チェック > 目の病気・症状一覧 > 国内初、網膜色素変性症の患者の視力回復に成功|大阪大

失明に人工視覚、白い光「見えた」…国内初

(2010/12/5、読売新聞)

大阪大大学院医学系研究科(大阪府吹田市)の不二門尚(ふじかどたかし)教授(感覚機能形成学)、神田寛行助教らの研究グループは、網膜の異常で失明した「網膜色素変性症」の患者の網膜を、微弱電流で刺激し、視力を回復させることに成功した。

6人中5人で効果が確認され、目の代わりとなる小型カメラでとらえた光の動きを追うことができた人もいた。国内で「人工視覚」の成功例は初めて。

不二門教授は「数年以内につえなしで歩けるようにしたい」としている。

大阪大大学院医学系研究科の不二門尚教授、神田寛行助教らの研究グループは、網膜色素変性症の患者の網膜を、微弱電流で刺激し、視力を回復させることに成功したそうです。

ドイツでも同様の研究(最新式「人工眼」で網膜色素変性で中途失明した患者の視力回復に成功|ドイツの医師チーム)が成功したと以前紹介しましたが、今回は国内初だということです。

【関連記事】

■今回の研究の内容

目の構造をカメラに例えると、角膜、水晶体がレンズ、網膜がフィルムにあたる。

健康な人が見た映像は、電気信号に変換され、網膜、視神経を経て脳の視覚野に送られ、「見える」ようになる。

しかし、網膜色素変性症になった人は、網膜の視細胞が徐々に消失するため、信号が視覚野へ届かなくなって光を失っていく。

不二門教授らは、患者の網膜の外側の強膜の中に、刺激電極のチップ(7ミリ・メートル四方)を装着。

チップから微弱電流を流し、眼球内に埋め込んだ帰還電極にあて、返ってきた電流で網膜内にわずかに残った神経細胞を刺激する方法を考えた。

脈絡膜上経網膜電気(STS)法による人工視覚システムの臨床応用 大阪大学大学院医学系研究科感覚機能形成学 不二門 尚|厚生労働省によれば、次のようなシステムになると考えられます。

ビデオカメラで画像を取り込み

→画像処理

→体外の無線コイルから信号を体内埋め込み装置に伝える

→眼球の強膜内に設置された電極チップに伝えられ、電気刺激により網膜が興奮し、擬似視覚が得られる。

■人工網膜の研究動向

感覚系による人工臓器-人工網膜|大阪大大学院医学系研究科 神田寛行、不二門尚によれば、人工網膜には3つの方式があります。

1.網膜上刺激方式(Epi-retinal Stimulation)

網膜タックを使って網膜上(網膜と硝子体の境界)に多極電極を固定する方式で、網膜神経節細胞に近いところで刺激が行なうことができるため、刺激効率が良い。一方で、多極電極を網膜へ安定に固定することが難しい点が課題である。

南カリフォルニア大学はSecond Sight社と共同で、網膜上刺激方式を採用して、人工網膜の開発を進めているそうです。

2.網膜下刺激方式(Sub-retinal Stimulation)

これは多極電極を網膜下(網膜と脈絡膜の間)に埋植し網膜を刺激する方式で、多極電極の基板上に受光素子を組み込むことができる。そのため、眼球運動に応じた画像情報を得ることができる。また対外装置にビデオカメラを必要としない。一方、埋植手術の際に網膜剥離を作る必要があり、網膜への侵襲性が高いという課題がある。

ドイツのチュービンゲン大学はRetina Implant社と共同で、網膜下刺激方式を採用して、人工網膜の開発を進めているそうです。

3.脈絡膜上経網膜刺激方式(Suprachorodal-transretinal Stimulation)

STS方式は網膜への侵襲が少ないだけでなく、広い視野を確保できるという利点を持つ。

大阪大学が選択したのは、「脈絡膜上経網膜刺激方式(STS)」です。

(2017/2/13、毎日新聞)

治験は失明した変性症患者6人を対象に18年から実施する方針。

大阪大の不二門尚教授らは、臨床研究として失明患者への手術を実施し、効果を確認しており、2018年度には臨床試験(治験)を申請し、医療機器として2021年の承認取得を目指していくそうです。

【関連記事】

- ASSISTED VISION|盲目の人が見えるようになる眼鏡をオックスフォード大が開発中

- 最新式「人工眼」で視力回復に成功

- 人工角膜で視力回復-カナダ

- 人工網膜や「バイオハイブリッド眼」:人工視覚の研究が進んでいる

- 加齢黄斑変性、望遠レンズのインプラントで視力回復!