> 健康・美容チェック > 認知症 > 歯周病 > 歯周病がアルツハイマー病の原因の一つ!?|歯周病菌が作る「酪酸」が酸化ストレスを引き起こす

■歯周病がアルツハイマー病の原因の一つ!?|歯周病菌が作る「酪酸」が酸化ストレスを引き起こす

by mich225(画像:Creative Commons)

(2017/5/27、毎日新聞)

アルツハイマー病の患者の脳神経細胞内では、物質輸送に関わるたんぱく質「タウ」が異常に蓄積するが、酪酸を注射したラットは通常のラットに比べ、海馬で平均42%もタウの量が増加していた。

チームは実験結果について、注射した酪酸が血流に乗って脳内に入り込み、さまざまな異常を引き起こしたとみている。歯周病患者では、「歯周ポケット」と呼ばれる歯と歯肉の間から、健康な人の10~20倍も酪酸が検出されるという。

日本大学歯学部の落合邦康特任教授が日本歯周病学会で発表したラットによる実験結果によれば、歯周病の原因菌が作る「酪酸(らくさん)」がアルツハイマー病を引き起こす原因の一つになる可能性があるそうです。

■歯周病菌が作る「酪酸」が酸化ストレスを引き起こすメカニズム

アルツハイマー病を発症する要因はまだ完全に解明されていないが、考えられている仮説の一つに、体内での酸化反応が組織や細胞などにさまざまな害を与える「酸化ストレス仮説」がある。チームはこれまでの研究で、歯周病の原因菌「ジンジバリス菌」などが作る酪酸が細胞内に取り込まれると、「鉄分子(ヘム)」「過酸化水素」「遊離脂肪酸」が過剰に作り出され、細胞に酸化ストレスを起こして壊してしまうことを明らかにしている。

1.歯周病の原因菌「ジンジバリス菌」などが作る酪酸が細胞内に取り込まれる

2.「鉄分子(ヘム)」「過酸化水素」「遊離脂肪酸」が過剰に作り出される

酪酸を注射したラットは、通常のラットに比べ、全ての部位で平均35~83%も「ヘム」「過酸化水素」「遊離脂肪酸」の濃度が上昇していることが分かった。

3.細胞に酸化ストレスを起こして壊してしまう → アルツハイマー病

■まとめ

歯周病の原因菌が作る「酪酸(らくさん)」がアルツハイマー病を引き起こす原因の一つになる可能性がある。

今回の記事では、アルツハイマー病を発症する原因となる仮説として歯周病による「酸化ストレス仮説」が挙げられていましたが、仮説の一つには「脳糖尿病仮説」があります。

九州大の生体防御医学研究所によれば、アルツハイマー病患者は、脳内の遺伝子が糖尿病と同じ状態に変化することがわかったそうです。

【参考リンク】

- アルツハイマー病脳における糖尿病関連遺伝子の発現異常-糖尿病がアルツハイマー病の危険因子となるメカニズムが明らかに-(2013/5/7、九州大学)

●糖尿病患者の半数でアルツハイマーの初期症状を確認で紹介した加古川市内の病院に勤務する医師らの臨床研究によれば、糖尿病の通院患者の半数以上に、「海馬傍回(かいばぼうかい)」と呼ばれる脳の部位が萎縮(いしゅく)するアルツハイマー病の初期症状がみられることがわかったそうです。

インスリンには記憶、学習機能を高める作用もあり、糖尿病でインスリン反応性が低下することが、アルツハイマー病発症につながっている可能性があるようです。

インスリン抵抗性を伴った2 型糖尿病にアルツハイマーのリスク|九大研究によれば、インスリン抵抗性を伴った2型糖尿病の場合、アルツハイマーの発症に関係があるとされるプラークが形成されるリスクが高くなるという研究結果が発表されたそうです。

九州大学の研究によれば、血糖値の異常が認められた患者にはプラークが形成されるリスクが高いという結果がでたそうです。

論文を執筆した九州大学の佐々木健介さんによれば、インスリン抵抗性がプラーク形成の原因と結論するにはさらに研究を進める必要があるものの、糖尿病をコントロールすることによってアルツハイマーを予防できる可能性があるとしています。

【関連記事】

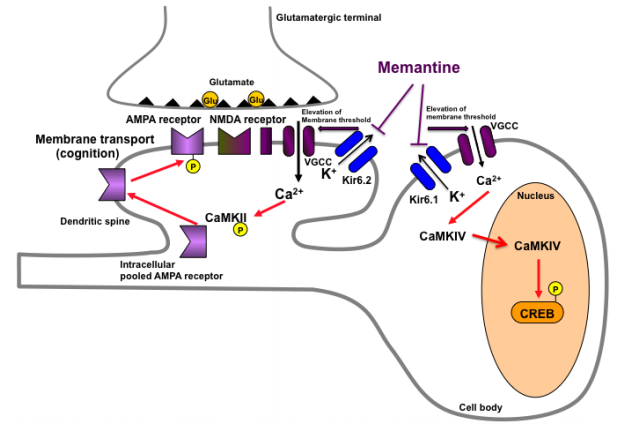

- アルツハイマー病の「脳糖尿病仮説」の実証|「メマンチン」が脳インスリンシグナルを改善|東北大

- 糖尿病患者の半数でアルツハイマーの初期症状を確認

- インスリン抵抗性を伴った2 型糖尿病にアルツハイマーのリスク|九大研究

最近の研究では、歯周病は糖尿病の合併症の一つといわれており、糖尿病の人はそうでない人に比べて歯肉炎や歯周病にかかっている人が多いといわれています。

それは、糖尿病になると、唾液の分泌量が減って歯周病菌が増殖したり、免疫機能や組織修復力が低下して、歯周病が発症・進行しやすくなるからだと考えられます。

糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加によれば、糖尿病と歯周病の関連性は疫学調査や動物実験などで明らかにされており、糖尿病を多く発症する米アリゾナ州のピマインディアンを対象にした調査では、歯周病の発症率が糖尿病ではない人に比べて二・六倍高い、といったことも分かっているそうです。

なぜ、糖尿病の人は歯周病になりやすく、また治りが遅いのでしょうか?

高血糖状態が長く続くと、血液中に体内のタンパク質に糖が結合した糖化たんぱくが増加し、体内に侵入した細菌やウィルスを捕食・消化し、その情報をリンパ球に伝える働きを持つマクロファージを刺激し、ある特定のサイトカイン(細胞同士の情報伝達を担うタンパク質で、過剰に分泌されると、自らの組織が破壊されることがある)の分泌量が増え、歯周病が悪化するのではないかと考えられるそうです。

糖尿病と歯周病との関連 免疫低下で原因菌増加で紹介した愛知学院大歯学部歯周病科(名古屋市)の野口俊英教授によれば、糖尿病と歯周病には5つの共通点があるそうです。

- 初期に顕著な自覚症状がない

- 罹患率が高い

- 生活習慣病

- 慢性疾患

- 病気の進行のメカニズムが似ている

糖尿病と歯周病とではアルツハイマー病になるメカニズムが違ったとしても、糖尿病と歯周病には共通点が多いということですから、アルツハイマー病を予防するには、歯周病・糖尿病になる生活習慣を改善することが大事ということが言えそうです。

→ 歯周病は糖尿病の合併症の一つ!?糖尿病と歯周病の関係 について詳しくはこちら

→ 歯周病を予防する方法(歯磨き・歯ブラシ) について詳しくはこちら