> 健康・美容チェック > がん > 尿中マイクロRNAから「がん(肺、膵臓、肝臓、膀胱、前立腺)」を特定|名古屋大学

■尿中マイクロRNAから「がん(肺、膵臓、肝臓、膀胱、前立腺)」を特定|名古屋大学

参考画像:尿中マイクロRNAから「がん」を特定(2017/12/16、国立がん研究センタープレスリリース)|スクリーンショット

(2017/12/16、国立がん研究センタープレスリリース)

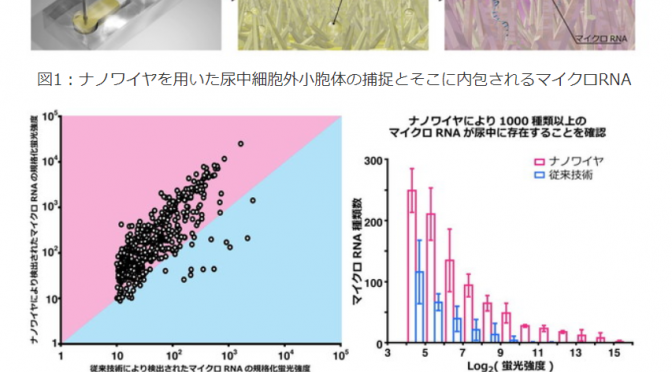

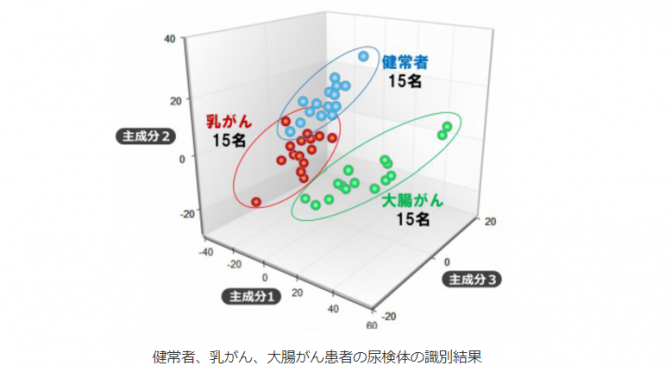

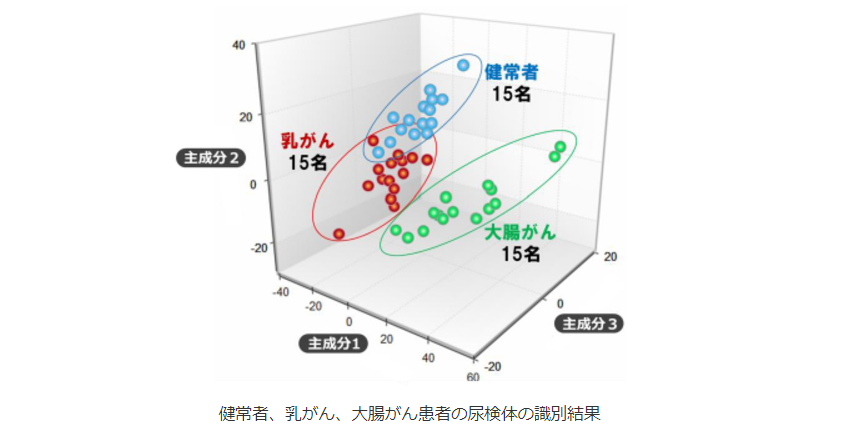

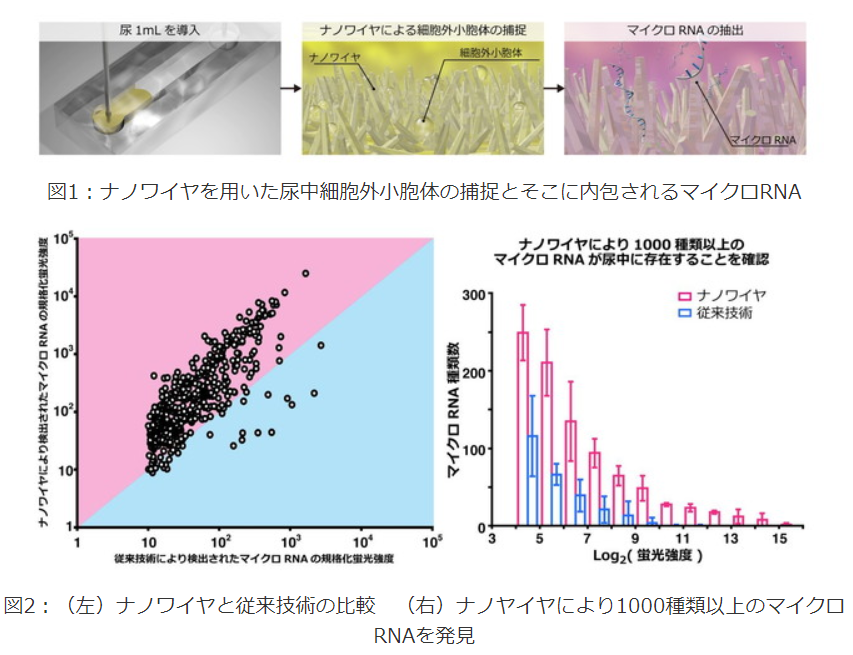

本研究では、ナノスケールの棒(ナノワイヤ)注3を用いて、尿中の細胞外小胞体を捕捉する新しい技術を構築し、そのナノワイヤが尿中細胞外小胞体を99%以上捕捉する新しい素材であることを発見しました(図1)。また、このナノワイヤで捕捉した尿中細胞外小胞体の内部のマイクロRNAを解析すると、1000種類以上のマイクロRNAが尿中に存在していることも世界で初めて発見しました(人間のマイクロRNAは2000種類以上見つかっているのに対し、従来の技術では200~300種類しか見つかっていなかった)(図2)。さらに、がん患者/非がん患者の尿を用いた解析を行うことで、がん患者/非がん患者で特異的に発現しているマイクロRNAが存在することを明らかにしました(図3)。

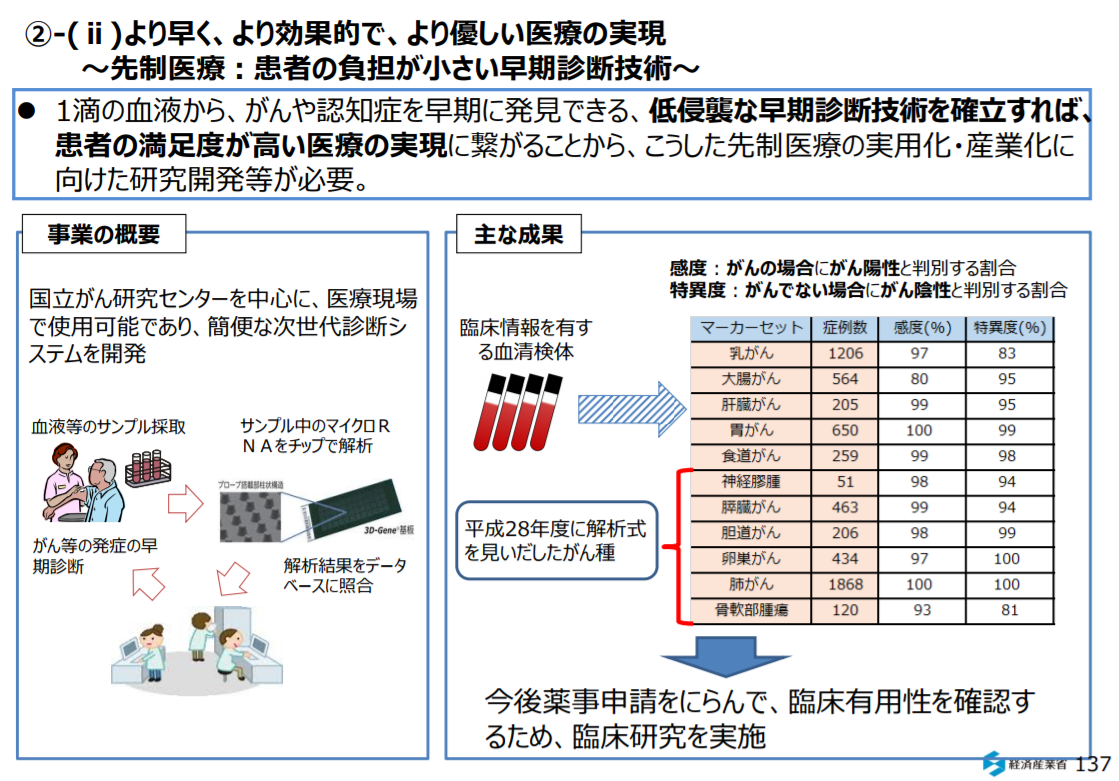

名古屋大学大学院工学研究科の馬場嘉信教授、安井隆雄助教らの研究グループは、九州大学先導物質化学研究所の柳田剛教授、国立がん研究センター研究所分子細胞治療研究分野の落谷孝広分野長、大阪大学産業科学研究所の川合知二特任教授との共同研究で、尿1mLから、がん(肺がん、膵臓がん、肝臓がん、膀胱、前立腺)を特定する技術を新たに発見しました。

これまでの研究では、尿中の細胞外小胞体に内包されるマイクロRNAを解析するために、超遠心機を用いて尿20mLから200~300種類のマイクロRNAが発見されていましたが、酸化亜鉛ナノワイヤ(数10-100ナノメートルの大きさから構成される一次元の棒状ナノ構造体)を用いることで、効率的にマイクロRNA(尿1mLから1000種類以上のマイクロRNAを発見)を回収することができたそうです。

がん患者ドナーの尿と健常者の尿から回収したマイクロRNAを比較することにより、がん患者で特異的に過剰/減少発現しているマイクロRNAを発見することができ、また、泌尿器系のがん患者(前立腺・膀胱)のみでなく、非泌尿器系のがん患者(肺・膵臓・肝臓)でも、がん患者特異的なマイクロRNAを発見することができたそうです。

今後尿を使った非侵襲性(身体を傷つけることなく)のがん診断への活用が期待されます。

【参考リンク】

続きを読む 尿中マイクロRNAから「がん(肺がん、膵臓がん、肝臓がん、膀胱がん、前立腺がん)」を特定|名古屋大学