> 健康・美容チェック > 糖尿病 > 肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見|糖尿病の新しい治療ターゲットの可能性|東京医科歯科大学・九大

【目次】

■肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見|糖尿病の新しい治療ターゲットの可能性|東京医科歯科大学・九大

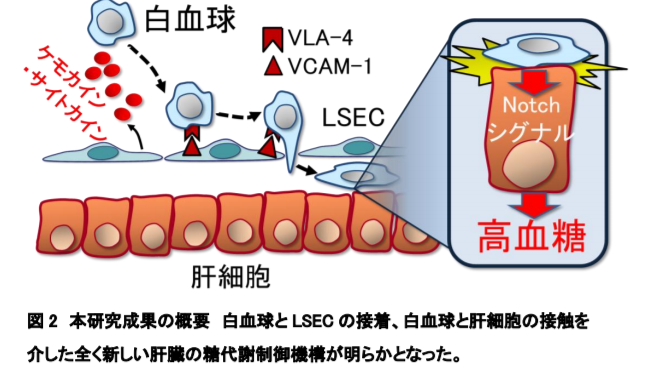

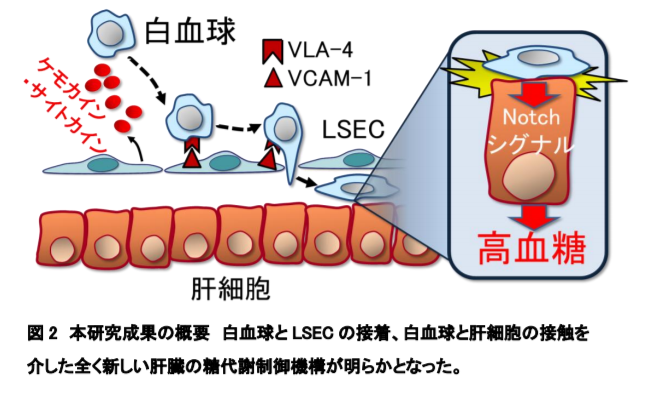

参考画像:「肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見」― 肥満を原因とする糖尿病に対する新しい治療標的の可能性 ―(2017/3/15、東京医科歯科大学プレスリリース)

「肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見」― 肥満を原因とする糖尿病に対する新しい治療標的の可能性 ―

(2017/3/15、東京医科歯科大学プレスリリース)

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野および九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野の小川佳宏教授と同大医学部附属病院の土屋恭一郎助教、宮地康高大学院生らの研究グループは、同大学院医歯学総合研究科先進倫理医科学開発学分野、大阪大学、鶴見大学との共同研究で、肝臓における新たな糖代謝制御機構を発見したそうです。

■背景

これまで、肥満になると肝臓には好中球やリンパ球などの白血球が集積し、肝臓におけるインスリン抵抗性注 1)と糖代謝異常を引き起こすことにより 2 型糖尿病の原因のひとつになることが知られていました。肝臓には肝類洞内皮細胞(liver sinusoidal endothelial cells:LSEC)と呼ばれる類洞(血管)と肝細胞を隔てる細胞が存在しますが、肥満において白血球が肝臓に浸潤する際、どのような分子機構でLSECと相互作用するかは不明でした。また、肝臓に浸潤した白血球は肝細胞と接触しますが、両細胞間の物理的な相互作用が糖代謝機能に及ぼす影響は明らかではありませんでした。

2型糖尿病の原因の一つに、肥満になると肝臓に白血球が集まり、インスリン抵抗性(インスリンが効果を発揮しにくくなる状態)と糖代謝異常を引き起こすことが知られています。

ポイントは2つ。

1.肥満の肝臓で、どのようなメカニズムで白血球が肝類洞内皮細胞(LSEC)に接着して肝臓内に浸潤するか?

2.浸潤した白血球が肝細胞と接触することによって、どのようなメカニズムで糖代謝異常を起こすのか?

■研究のポイント

肥満マウスの LSEC では、ケモカイン注 5)や炎症性サイトカイン、接着因子注 6)遺伝子発現が上昇し、LSEC の細胞表面において接着因子のひとつである VCAM-1(vascular cell adhesion protein-1)の発現が増加し、VCAM-1 と結合する VLA-4(very late antigen-4)を介した白血球との細胞接着が亢進していることを明らかにしました。

<中略>

この時、細胞同士の接触により活性化されるシグナルである Notch シグナルを介して、糖の産生を促進する酵素(グルコース-6-ホスファターゼ)の遺伝子発現が増加することがわかり、肝臓に浸潤した白血球が肝細胞と接触し、Notch シグナルを活性化して高血糖を引き起こす機構が初めて解明されました。

肥満マウスの肝類洞内皮細胞(liver sinusoidal endothelial cells:LSEC)では、ケモカイン(白血球の遊走を促進するタンパク)や炎症性サイトカイン、接着因子(細胞同士などの接着を担う分子)の遺伝子発現が上昇し、接着因子の一つであるVCAM-1の発現が増加し、VCAM-1と結合するVLA-4を介した白血球との細胞接着が亢進(こうしん:機能が高まること)していることが分かったそうです。

また、肝臓に浸潤(組織内部の奥深くまで進行すること)した白血球が肝細胞と接触し、細胞同士の接触により活性化されるNotchシグナルを介して、グルコース-6-ホスファターゼ(糖の産生を促進する酵素)の遺伝子発現が増加することで、高血糖を引き起こすことがわかったそうです。

■まとめ

今回の研究により、肥満が原因となる糖代謝異常において肝臓内の細胞間接着・接触が重要な役割を果たしていることがわかりました。

肥満マウスに VLA-4 の働きを阻害する抗体を投与すると、顆粒球と LSEC の接着および肝臓への白血球の浸潤が抑制され、高血糖が改善しました。

今後、肝臓内の細胞間接着・接触をさせないというアプローチによる糖尿病治療が行なわれるようになることが一つの選択肢として考えられます。

→ 糖尿病の症状・初期症状 について詳しくはこちら

→ 糖尿病危険度チェック について詳しくはこちら

【関連記事】

続きを読む 肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見|糖尿病の新しい治療ターゲットの可能性|東京医科歯科大学・九大