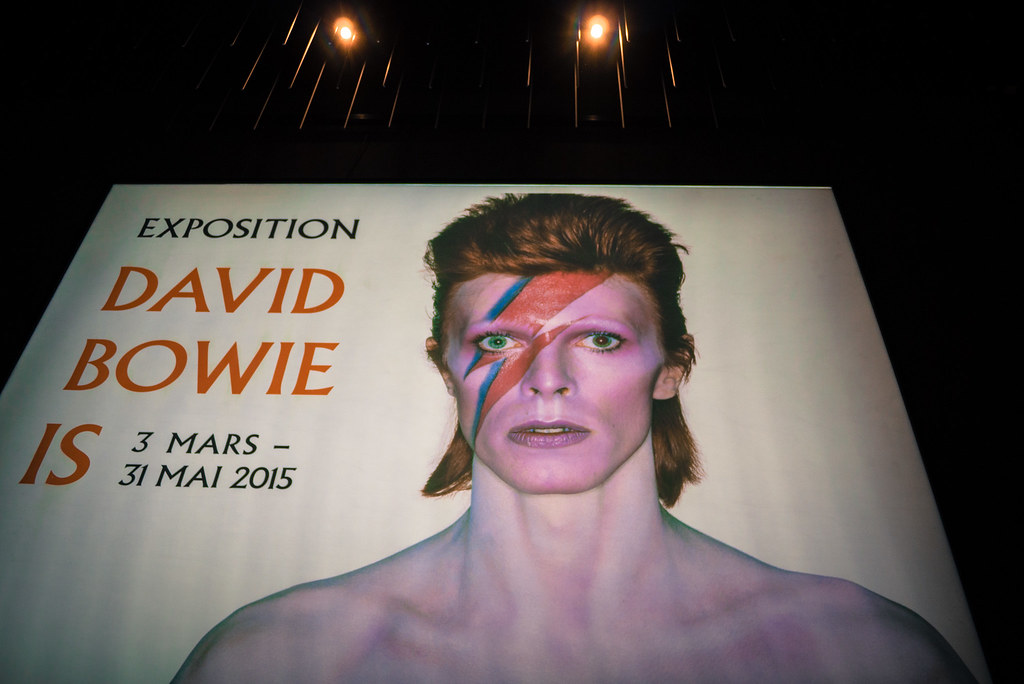

by Jérôme Coppée(画像:Creative Commons)

> 健康・美容チェック > 肝臓 > 肝臓の病気(肝臓病) > 肝臓がん > デヴィッド・ボウイさんの病気は肝臓がんだった

■デヴィッド・ボウイさんの病気は肝臓がんだった

(2016/1/12、NME)

デヴィッド・ボウイが健康問題を抱えながら、肝臓ガンで亡くなったことをボウイに近い関係者が明らかにしている。

この記事によれば、デヴィッド・ボウイさんの病名は肝臓ガンだったと伝えられています。

【追記(2016/1/14)】

(2016/1/14、マイナビニュース)

デヴィッドさんは肝臓がんで命を落としたと、舞台『ラザルス』でデヴィッドさんと仕事をしていたイヴォ・ヴァン・ホーヴェ監督が発言。

【追記(2017/1/13)】

(2017/1/10、ハフィントンポスト)

最後のシングル「ラザルス」のミュージックビデオ(MV)を監督したヨハン・レンクによると、ボウイは死のわずか3カ月前に自分が末期がんであることを知ったにもかかわらず、それでもMVの制作に取り組んだという。

ラストシングルの「ラザルス」のMVを監督したヨハン・レンクさんによれば、末期がんであることを知ったのは死のわずか3か月前だったそうです。

→ 肝臓がんの症状(初期・末期) について詳しくはこちら

【#世界一受けたい授業】肝臓の検査・エゴマで肝臓がん予防・肝臓がん治療(泉並木)|1月9日によれば、肝臓がんの原因は8割がウイルス(B型肝炎ウイルス15%、C型肝炎ウイルス65%)といわれています。

C型肝炎治療薬は劇的に進歩し、今では90%近くの患者が治るようになっているそうです。

つまり、肝炎ウイルス検査を受けて、肝炎ウイルスを発見することがわかり、しっかりと治療をすれば、肝臓ガンは避けられる病気ともいえます。

気になる方はぜひ肝炎ウイルス検査を受けてください。

→ 肝臓がん|肝臓がんの症状(初期・末期) について詳しくはこちら

【関連記事】

- 尿の色が濃い|なぜ尿の色が茶色っぽく濃くなるのか|肝臓の病気の症状

- 黄疸(おうだん)とは|症状・原因・メカニズム|肝臓の病気の症状

- 腹水|なぜ肝臓が悪くなるとおなかに体液がたまるのか|肝臓の病気の症状

- むくみ|なぜ肝臓が悪くなるとむくむのか|肝臓の病気の症状

- 疲れやすい・体がだるい(倦怠感)|肝臓の病気になるとなぜ疲れやすくなるのか?|肝臓の病気の症状

- 食欲不振の原因|なぜ肝炎・肝硬変・肝臓がんになると食欲がなくなるのか?|肝臓の病気の症状

- 発熱|なぜ肝臓の病気(肝炎・肝硬変・肝臓がん)になると「微熱がある」という症状が現れるのか?

- 手のひらが赤くなる|なぜ肝臓が悪くなると掌が赤くなるのか

- かゆみ|なぜ肝機能が低下するとかゆくなるのか?|肝機能低下の症状

- 女性化乳房|なぜ肝硬変になると男性の胸が女性のように膨らんでしまうのか|肝硬変の症状

- クモ状血管拡張(くも状血管腫)の原因|肝臓病(肝硬変)の症状

- 肝機能の低下がわかるチェックリストと肝臓病の初期症状のサイン

肝臓関連ワード

肝臓関連ワード

■肝炎とは|肝炎(B型・C型・アルコール性)の症状・原因・チェック

■NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)の症状・食事・改善方法

■肝臓の数値・検査値|ALT(GPT)・AST(GOT)・γ-GTP