■ウェアラブルデバイスで得た生体データによる病気の予兆を検知することで運転手の突然の体調変化による死亡事故を未然に防ぐシステム

by Chase Elliott Clark(画像:Creative Commons)

運転者失神による死亡事故を未然に防ぐウェアラブル―、日本IBMがスタートアップと大企業連携のデモデイ開催

(2016/12/14、TechCrunch)

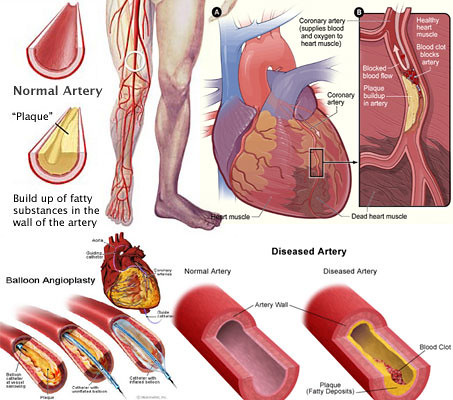

最近、高齢の運転手が突然意識を失って起こる交通事故が報道されることが増えているように感じているが、実際、日本やスカンジナビア諸国の研究調査によれば、全交通死亡事故のうち10%は運転者の体調変化に起因するのだという。多いのは脳疾患(28%)、虚血性疾患(26%)、失神(9%)。

そこでsdtechが発表したのは「生体データによる疾患の予兆検知をする」という新サービスだ。

<中略>

このリストバンドから得られる脈拍、心電図、体温、呼吸数、血中酸素濃度をクラウド上でモニターして、異常が検知されたらドライバーに警告したり、車両を安全に停止させるというのが狙いだ。

運転中に運転者の体調変化によって起こる交通事故は全交通死亡事故のうちの10%を占めているのですが、車に乗る前には健康(思い込みもあるかもしれません)であっても、突然脳卒中などの脳血管疾患や狭心症・心筋梗塞などの虚血性心疾患に襲われるかどうかを予測することはできません。

そこで、sdtechが発表したのは、リストバンド型の血圧測定デバイスを運転手につけてもらい、脈拍、心電図、体温、呼吸数、血中酸素濃度をクラウド上でモニターすることで、病気の予兆を検知するサービスです。

【運転中の健康状態・病気に関する参考リンク】

これまでこのブログでは、筋肉の動きをモニタリングすることで運転中の居眠りを防止する電子タトゥーや脳波から眠気を検知するセンサーを紹介したことがありますが、運転手の突然の体調不良を防ぐデバイスというのは今回が初めてです。

【関連記事】

同じような考えで解決している製品がないか調べてみたところ、運転手の心拍数を送信する衣類についての実験が行われているという記事がありました。

「運転手の心拍数を送信」する衣類の可能性 交通事故防止へ京福バスで実験

(2016/9/21、東洋経済オンライン(福井新聞))

運転手が機能素材の衣類を身に着けることにより心拍数などがリアルタイムで分かり、疲労具合や、急ハンドル、急ブレーキといった車の動きの情報も含めて総合分析する仕組み。運転中の安全管理を運行指令室など遠隔地から行うことができ、事故を未然に防止する。

NTTとドイツのソフトウエア企業「SAP」の共同プロジェクトの一環。NTTと東レが開発した機能素材を使った衣類と、SAPのアプリ「CTS」を組み合わせたシステムで、運転手の動作や車両の動きのデータを収集して、CTSで分析する。さまざまな情報をリアルタイムで共有できるのが特長で、指令室から運転手に休憩を促すなどして事故を防ぐ。

福井の京福バスではIoTで交通事故を防ぐシステムの実証実験が行われているそうで、運転手がNTTと東レが開発した機能素材を使った衣類を着用することにより、心拍数をリアルタイムでチェックし、また運転手の動作(急ハンドル・急ブレーキ)や車の動きを総合して分析し、事故を未然に防止することを目的としています。

【参考リンク】

以前APPLE WATCHの心拍数を表示する機能によって、17歳の青年の命が救われた!?という記事をお伝えしましたが、心拍数や脈拍数の変化は病気を知らせるサインとなるので、運転の安全性を高める仕組みとしてよい仕組みなのではないでしょうか。

■まとめ

「大企業のほとんどが、IoTの価値を勘違いしている」–落合陽一×JSR・小柴満信対談

(2016/11/30、ログミー)

大企業に関してはいわゆる「ものづくり」から脱していない状態です。プロダクトを作る過程もそうですが、最近でいうと「IoTとは?」と言われても、そのイメージをなかなかつかめていなかったりします。

どういうことかというと、本来IoTとは、膨大なデータを使って新たな価値を生み出すための手段、データ駆動社会における1つの手段です。

しかし、大企業は「IoT向けに、どういった製品を出すか」ばかり考えてしまう。だから、ハードウェアスタートアップとも、まだ温度差があるように感じています。

メディアアーティストの落合陽一さんとJSR代表取締役社長の小柴満信さんの中で「IoT」について書かれていますが、「IoT向けに、どういった製品を出すか」を考えるのではなく、本来であれば、社会問題を解決する手段として「IoT」を活用するという順序でなければならないはずです。

今回紹介した運転者が失神したことによる事故を未然に防ぐ方法としては、「IoT」を活用して病気の予兆を検知するシステムでなくても、例えば、完全自動運転の社会になれば、そもそも運転手が運転しないのですから、運転中の突然の体調変化による事故というのは起こりません。

※もちろん完全自動運転にはトロッコ問題のような倫理的な問題がありますが、それはまた別のお話。

【参考リンク】

『サードウェーブ 世界経済を変える「第三の波」が来る』(著:スティーブ・ケース)では、第三の波(あらゆるモノのインターネット)によって、あらゆるモノ・ヒト・場所が接続可能となり、従来の基幹産業を変革していく中で、企業や政府とのパートナーシップが重要になると書かれています。

第二の波では、インターネットとスマートフォンの急速な普及によってソーシャルメディアが激増し、盛況なアプリ経済が誕生した。その中でもっとも成功を収めたスナップチャットやツイッターのような企業は、小規模なエンジニアリング・チームからスタートして一夜にして有名になり、第一の波の特徴であったパートナーシップをまったく必要としなかった。しかし、こうしたモデルは現在がピークであり、新たな時代は第二の波とはまったく違う―そして最初の波とよく似た―ものになることを示す証拠が増えている

この第三の波には「インパクト投資」も含まれているそうです。

社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド)とヘルスケア分野(認知症・がん)の可能性|#サキドリ↑(NHK)によれば、「社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド、SIB)」とは、障がい者支援や低所得者(貧困)支援、難民、失業、引きこもりの人の就労支援などの社会問題の解決と収益の両立を目指す社会貢献型の投資のことです。

「IoT」や「インパクト投資」といった「第三の波」で社会は大きく変化をしていきますが、社会問題を解決する手段として、一人の力ではなく、これからますますいろんな人たちとのパートナーシップが重要になってくるでしょう。

最後にこの言葉をご紹介したいと思います。(アフリカのことわざなのだそうです)

別所哲也(俳優)|有名人の英語ライフ|TOEIC SQUARE

「If you go fast, go alone. If you go further, go together. (早く行きたければ、一人で行きなさい。より遠くへ行きたいのであれば、みんなで行きなさい)」

【関連記事】

続きを読む ウェアラブルデバイスで得た生体データによる病気の予兆を検知することで運転手の突然の体調変化による死亡事故を未然に防ぐシステム →