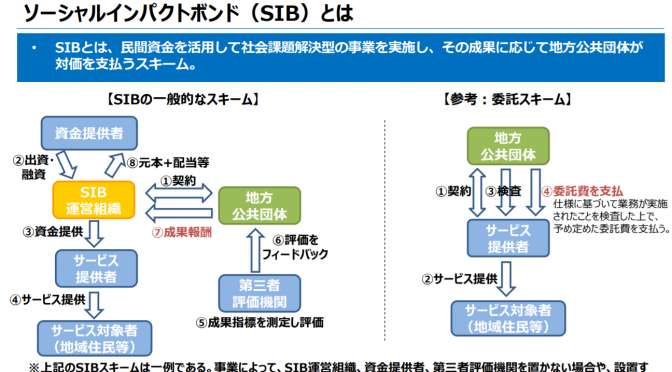

■社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド)とは? ソーシャルインパクトボンド(SIB)とは、民間資金を活用して社会課題解決型の事業を実施し、その成果に応じて地方公共団体が対価を支払うスキーム|経済産業省 参考画像:地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集 (平成29年12月、経済産業省 平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業)|スクリーンショット

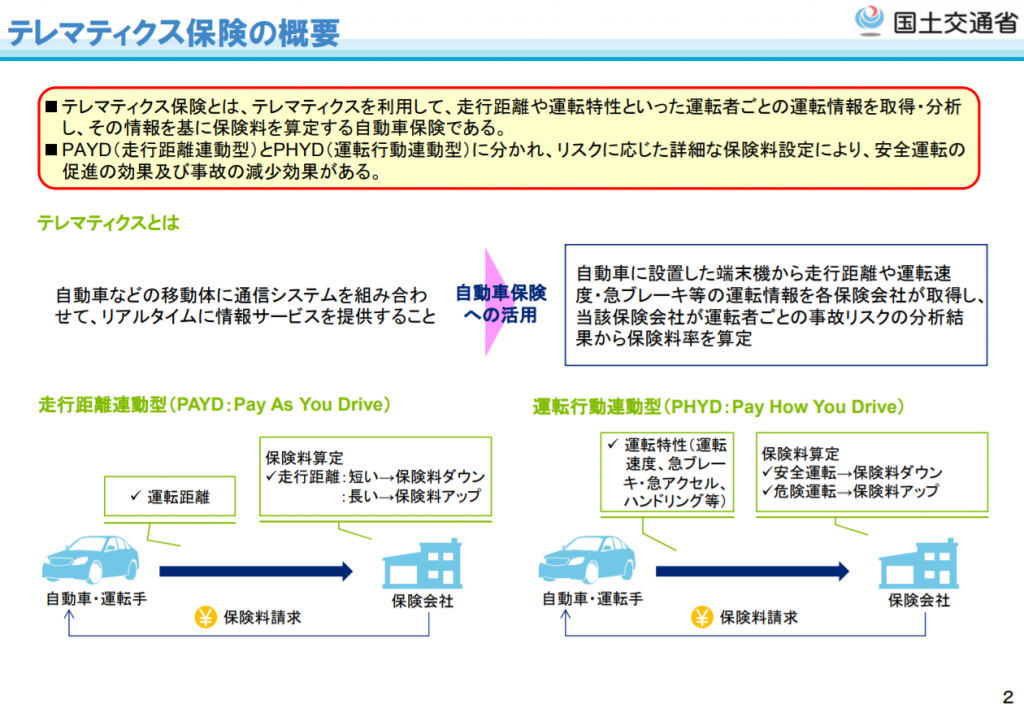

「社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド、SIB)」とは、障がい者支援や低所得者(貧困)支援、難民、失業、引きこもりの人の就労支援などの社会問題の解決と収益の両立を目指す社会貢献型の投資のことです。

『サードウェーブ 世界経済を変える「第三の波」が来る』(著:スティーブ・ケース)では、インパクト投資についてこのように書かれています。

インパクト投資は、従来のビジネスとフィランソロピー(慈善活動のひとつで、困っている人を出さないようにする仕組みを作る)、そして投資収益とソーシャルグッド(社会貢献に類する活動を支援・促進するソーシャルサービスを含む社会的善行)をつなぐ架け橋である。

通常、新しい企業に投資をするときは、資金を最終的に回収したうえに、さらなる利益を手にすることを期待する。それに対して、非営利組織に資金を提供するときは、金銭的な利益は求めず、その資金でよいことが行なわれることだけを期待する。

インパクト投資は、その両方の良いところを与えてくれる。

つまり、ソーシャルインパクトボンドは、金銭的利益と社会貢献の両方を実現できる仕組みなのです。

【参考リンク】

社会的インパクト投資がヘルスケアの分野でも行われるようになっているそうです。

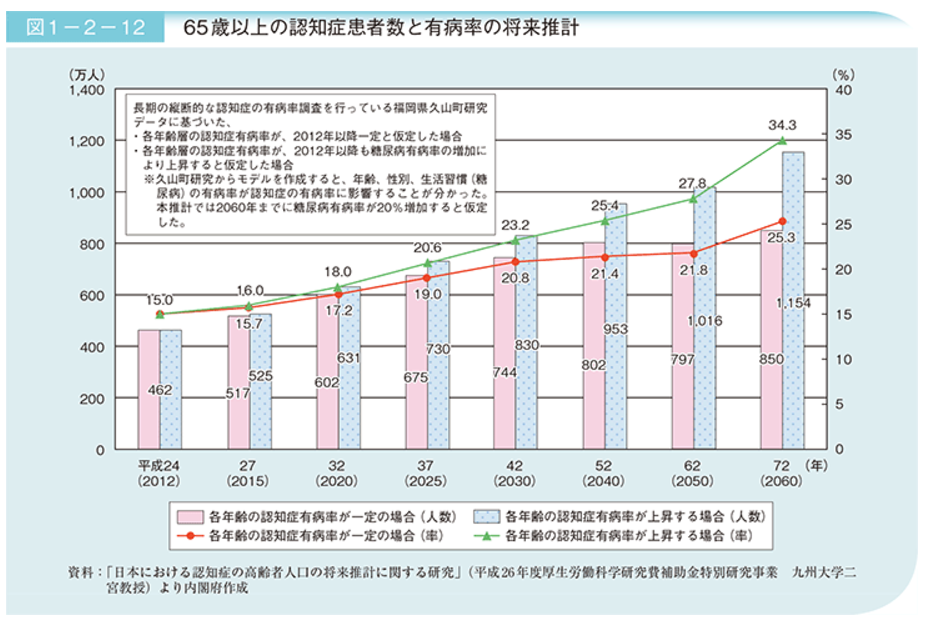

■福岡県大川市における認知症予防の実証実験 社会的インパクト投資(ソーシャルインパクトボンド)とヘルスケア分野(認知症・がん)の可能性|#サキドリ↑(NHK) では、福岡県大川市の高齢者施設では、学習教材を使っての認知症 予防への取り組みに社会的インパクト投資が使えるのかの実証実験を紹介しました。

福岡県大川市の高齢者施設では、学習教材を使っての認知症 予防への取り組みに社会的インパクト投資が使えるのかの実証実験として、高齢者100人が参加して、5か月間実験したそうです。

実験に参加した多くの高齢者の要介護度が下がり、公的介護費用が削減するという結果になったそうです。

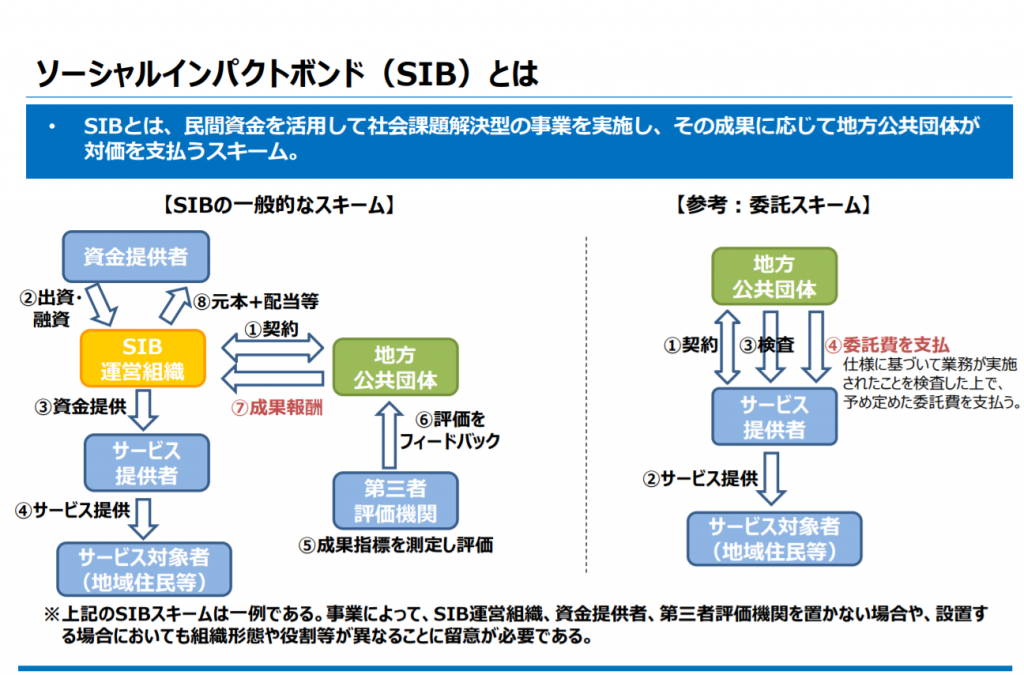

■神戸市における糖尿病性腎症等の重症化予防事業 地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集 (平成29年12月、経済産業省 平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業)を参考にして、まとめてみたいと思います。

●テーマの抽出

糖尿病腎症 は第5期に至ると人工透析が必要となり、年間500~600万円の医療費を要する。神戸市における国保人工透析患者の年間医療費は約40億円であり、当該患者の約4割(約350人)が糖尿病性腎症。

よって、糖尿病性腎症の重症化予防は神戸市にとって重要な政策課題。従前より予防に取り組んでおり、成果の向上を目指してSIB導入を検討。

●成果と行政コストの因果関係の考え方

腎症第5期の医療費が約500万円/人・年であるのに対して、第4期の医療費は約50万円/人・年。

第5期への移行を抑制することによって、大幅な医療費削減(約450万円/人・年)が見込まれる。

●成果と成果指標の事例

神戸市における糖尿病性腎症等の重症化予防事業|ソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集|経済産業省 参考画像:地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集 (平成29年12月、経済産業省 平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業)|スクリーンショット

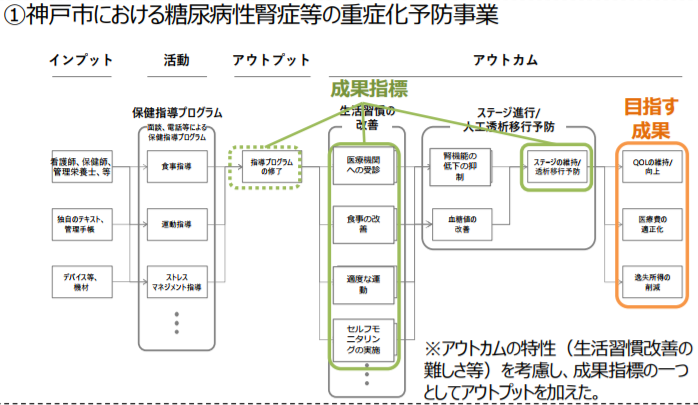

●資金調達手法に関する事例

神戸市における糖尿病性腎症等の重症化予防事業の資金調達スキーム|ソーシャルインパクトボンド|経済産業省 参考画像:地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集 (平成29年12月、経済産業省 平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業)|スクリーンショット

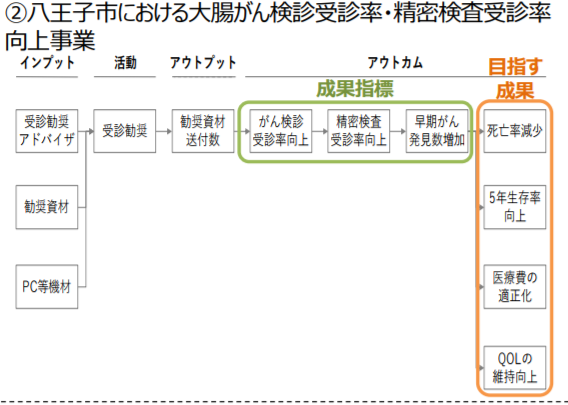

■八王子市における大腸がん検診受診率・精密検査受診率向上事業 ●テーマの抽出

がん(悪性新生物)は、国内の死亡要因第一位であり、年々増加傾向。医療費増大の大きな要因。

大腸がんは、がんによる女性の死亡原因の第一位。

八王子市の国民健康保険が負担する大腸がん (確定診断後)の年間医療費は約6.5億円。(国民健康保険レセプトデータより。疑い例は除く。)

これに対し、八王子市はがん対策で全国的にも先進的な取組(有効性の確立したがん検診による早期発見)を実施しているものの、受診率の伸び悩みが課題。

更なる成果の向上を目指してSIB導入を検討。

●成果と行政コストの因果関係の考え方

早期以外のがん患者の医療費が約252万円/人・年であるのに対して、早期がん患者の医療費は約65万円/人・年。

早期がんのステージ進行を抑制することによって、大幅な医療費削減(約187万円/人・年)が見込まれる。

●成果と成果指標の事例

八王子市における大腸がん検診受診率・精密検査受診率の向上事業|ソーシャルインパクトボンド|経済産業省 参考画像:地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集 (平成29年12月、経済産業省 平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業)|スクリーンショット

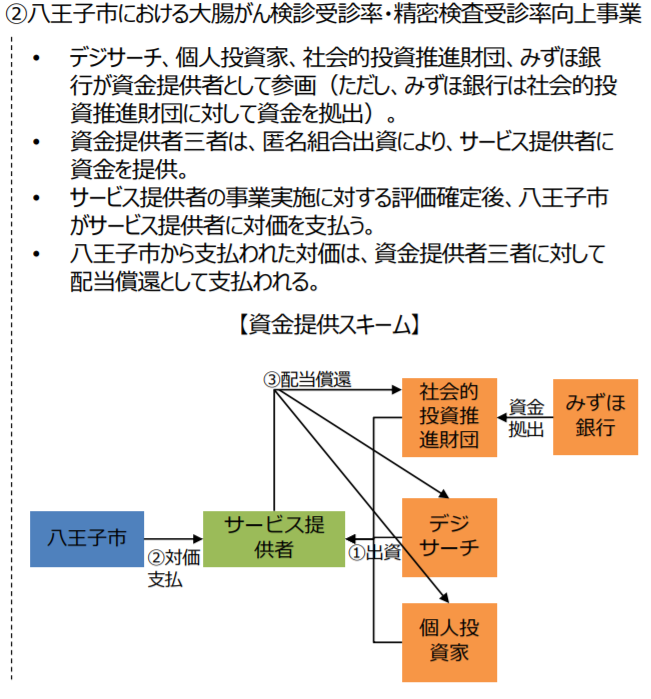

●資金調達手法に関する事例

八王子市における大腸がん検診受診率・精密検査受診率向上事業の資金調達スキーム|ソーシャルインパクトボンド|経済産業省 参考画像:地方公共団体向けヘルスケア領域におけるソーシャルインパクトボンド導入ノウハウ集 (平成29年12月、経済産業省 平成29年度健康寿命延伸産業創出推進事業)|スクリーンショット

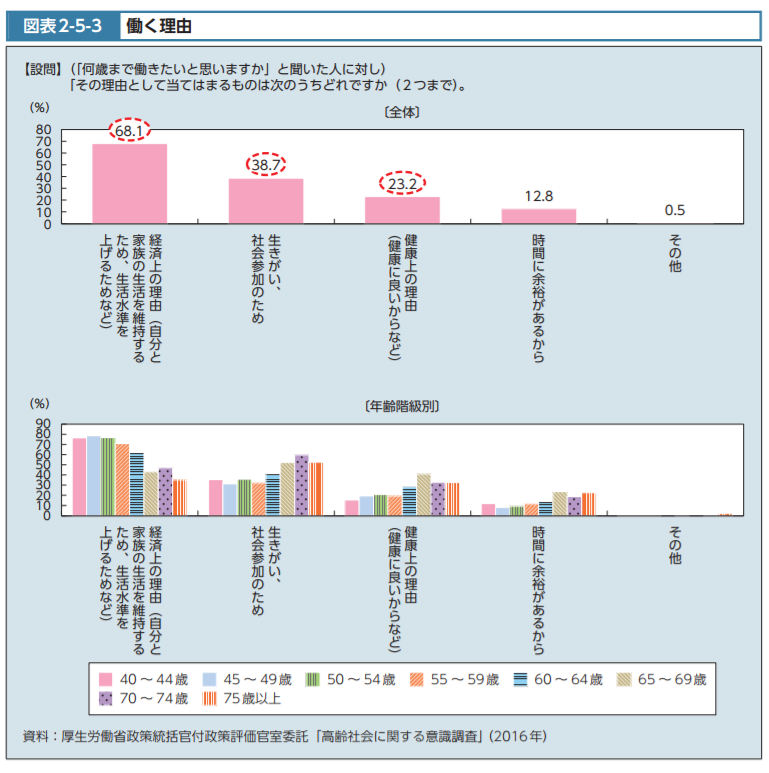

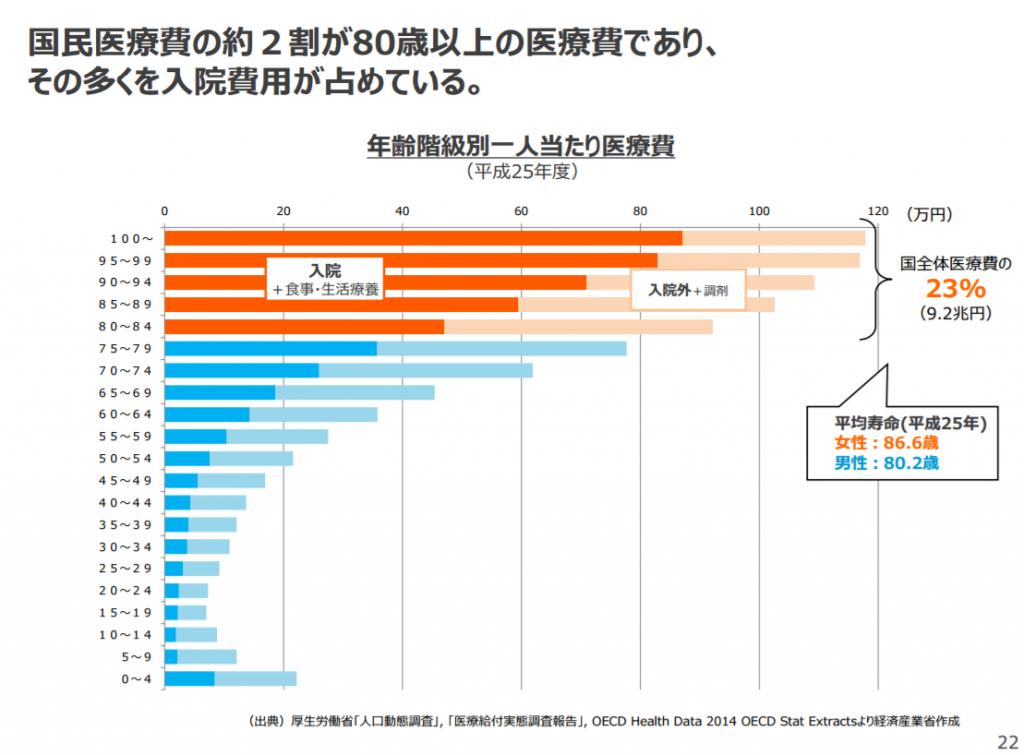

■まとめ 医療費、初の40兆円超え|予防医療に力を入れて医療費を削減しよう によれば、高齢化や医療技術の高度化を背景に、平成25年度の国民医療費は40兆610億円と、7年連続で過去最高を更新し、初めて40兆円を超えました。

【関連記事】

健康保険組合の4分の1超が2025年度に解散危機を迎える試算ー健保連|改善するために必要な2つのプラン によれば、健康保険組合連合会(健保連)は、2025年度に団塊の世代が全て75歳以上となり、健保組合が高齢者医療に拠出するお金が急増するため、健康保険組合の4分の1超が解散危機を迎えるという試算を発表しました。

国民皆保険による医療、医師の半数「持続不能」|「#健康格差」を広げないために私たちができること で紹介した日本経済新聞社などが実施したアンケート調査によれば、医師の半数が国民皆保険による医療が「持続不能」と答えているそうです。

国民医療費の約2割が80歳以上の医療費であり、その多くを入院費用が占めている。(年齢階級別一人当たり医療費(平成25年度)) 参考画像:不安な個人、立ちすくむ国家~モデル無き時代をどう前向きに生き抜くか~ |経済産業省PDF

厚生労働省「人口動態調査」, 「医療給付実態調査報告」, OECD Health Data 2014 OECD Stat Extractsによれば、国全体医療費の23%(9.2兆円)が80歳以上の医療費であり、その多くを入院費用が占めているそうです。

つまり、高齢化は今後も進んでいき、医療費の増大が見込まれることから、国や健康保険組合の財政が悪化していく傾向は変わりないでしょう。

この状況を変えるためにも、大きく舵を切る必要があるのではないでしょうか?

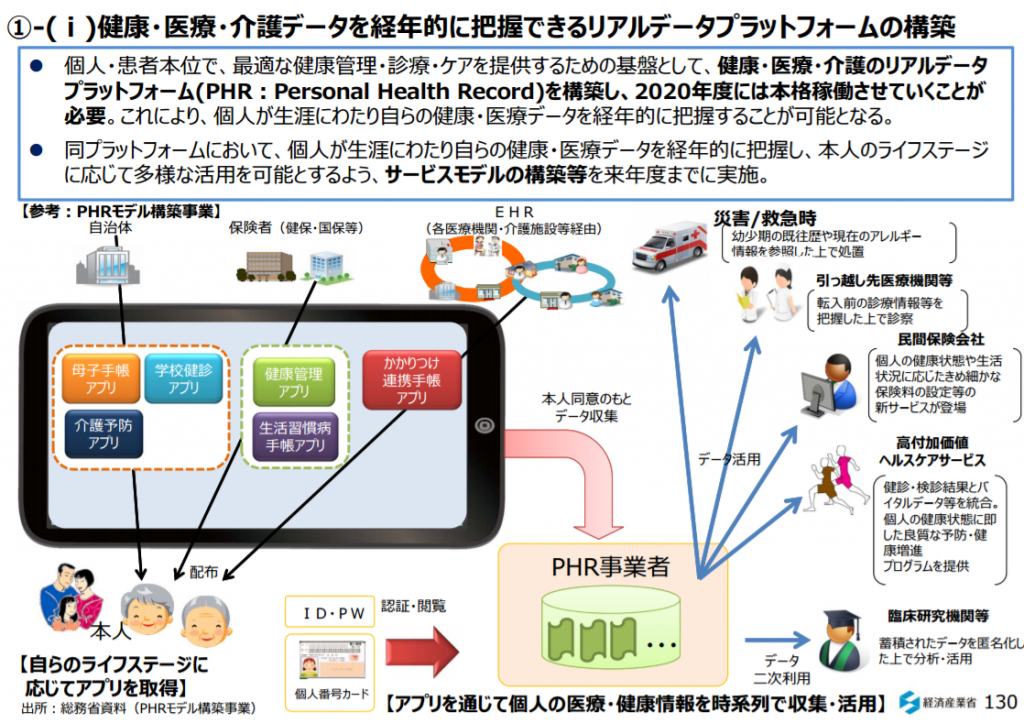

健康・医療・介護データを経年的に把握できるリアルデータプラットフォームの構築|新産業構造ビジョン|経済産業省 参考画像:「新産業構造ビジョン」 (2017/5/29、経済産業省)|スクリーンショット

がん検診といった予防医療・予防医学に取り組んでいくことは医療費の削減するためにも今後重要になっていくと考えられますし、また、QOL(生活の質)の向上といった間接的なコスト削減も期待できると考えられます。

『サードウェーブ 世界経済を変える「第三の波」が来る』(著:スティーブ・ケース)では、第三の波(あらゆるモノのインターネット)によって、あらゆるモノ・ヒト・場所が接続可能となり、従来の基幹産業を変革していく中で、企業や政府とのパートナーシップが重要になると書かれています。

第二の波では、インターネットとスマートフォンの急速な普及によってソーシャルメディアが激増し、盛況なアプリ経済が誕生した。その中でもっとも成功を収めたスナップチャットやツイッターのような企業は、小規模なエンジニアリング・チームからスタートして一夜にして有名になり、第一の波の特徴であったパートナーシップをまったく必要としなかった。しかし、こうしたモデルは現在がピークであり、新たな時代は第二の波とはまったく違う―そして最初の波とよく似た―ものになることを示す証拠が増えている

この第三の波には「インパクト投資」も含まれているそうです。

「IoT」や「インパクト投資」といった「第三の波」で社会は大きく変化をしていきますが、社会問題を解決する手段として、一人の力ではなく、これからますますいろんな人たちとのパートナーシップが重要になってくるでしょう。

ソーシャルインパクトボンドは、金銭的利益と社会貢献の両方を実現できる仕組みなので、私たちが解決してほしいと思う社会問題に対して、私たち自身が投資をできるようになるといいですね。

P.S.続きを読む ヘルスケア分野におけるソーシャル・インパクト・ボンド(SIB)とは?|福岡県大川市の認知症予防の実証実験|神戸市の糖尿病性腎症等の重症化予防事業|八王子市における大腸がん検診受診率・精密検査受診率向上事業 →